그것이 없으면 나도 없고

비아무소취(非我無所取)

내가 아니면 그것을 취할 수 없다.

시역근의(是亦近矣)

그렇다면 이들은 나와 가까운 것이니

이부지기소위사(而不知其所爲使)

무엇이 그렇게 만드는지는 알지 못한다.

약유진재(若有眞宰)

참된 주재자가 있을 것도 같지만

이특부득기진(而特不得其?)

특별히 그 증거를 찾을 수 없다.

- 장자 ‘제물론’중

▲김유정의 해학과 장자의 비피무아

일제강점기의 근대문학을 아이들과 함께 읽었다. 문학은 시대를 반영한다. 1930년 이후를 살아간 지식인의 비애를 이야기하거나, 그들의 이중성을 폭로하거나. 하층민이 처한 빈곤과 순응할 수밖에 없었던 무거운 시대상을 처절하리만치 잔인하게 그려내거나. 그래서 읽는 이가 역사의 한 단면을 통해 인간이란 인간에게 대체 무엇인가를 곰곰 생각하게 하다가, 가치에 반하여 굴복하고 마는 인간을 통해 살아남으려는 뿌리 깊은 본능은 인간도 짐승도 다르지 않구나,를 더듬더듬 짚다가. 그렇게 근대문학을 읽었다. 그러다 문득 다르지 않다고 느꼈다.

살아갈 생(生)이 넘치는 아이들은 본능적으로 일제강점기의 문학을 피한다. 어둡고 습하고 침울한 이 비극성을 어찌하란 말인가. 그러다 이상의 ‘날개’와 손창섭의 ‘비 오는 날’, ‘잉여인간’ 사이에서 김유정의 ‘봄봄’과 ‘동백꽃’을 발견한 아이들이 바야흐로 봄을 만난 것처럼 흐뭇하게 웃는다. 김유정의 단편은 달라도 사뭇 다르다. 예비 장인 집에 들어와 3년을 머슴살이한 어느 날 장인과 사위가 한바탕 다툰다. 마침내 서로에게 돌아간 것은 지개 작대기에 멍든 팔뚝과 무너진 노인의 자존심뿐일지라도, ‘봄봄’에는 다 알면서 눈감아주는 천연덕스러움이 있다. 마름댁 눈 밖에 나면 집도 잃고 땅도 잃는다는 아버지의 말에, 구운 감자 두 알로 애정을 어필하는 마름 집 딸 점순이를 홀대할 수밖에 없는 ‘나’. 그 마음 알 길 없는 점순이는 쌈닭을 데려다 우리 집 닭을 괴롭힌다. 그 꼴 보다 못한 내가 마름 집 쌈닭을 한 대 치고 엉엉 울 때, “너랑 나만 알자”는 점순이의 말에 고개 연신 주억이는 나와 점순이 사이에는 허물을 덮자는 비밀만 생기는 것이 아니다. ‘동백꽃’ 속 소년과 소녀는 본디 동등하다. 둘 사이를 수평이 아닌 수직으로 만드는 건 어른들이 만드는 계급과 계층이라는 문화적 산물. 둘 사이의 비밀과 사랑이 두 사람을 다시 평등한 관계로 돌려놓는다.

남과 여의 구별이 엄혹한 시대였다. 일본이 들여온 근대화의 바람으로 모던 걸과 모던 보이들이 경성 거리를 활보했으나, 여성의 재가와 독립을 수치라 여기던 다수의 의식은 여전하던 시절이었다. 그러나 유정의 단편은 여성과 남성, 부자와 빈자, 지배자와 복종하는 자의 차이와 차별을 지우고 그 자리에 슬며시 웃음을 가져다 놓는다. 당장은 어쩌지 못하는 운명이여, 빈곤하고 누추하여도 내게는 아직 사라지지 않은 생에 대한 긍정이 있다. 흐르는 눈물을 감추지 않겠으나 내 눈물에 가려 한줌 희망마저 놓았다고 생각지 말라. 내게 남은 것은 ‘그래도 살아가리라’는 긍지다. 형님 댁에 쌀 한 되 얻으러 갔다가 밥주걱에 뺨 맞고 무안해 허허 웃는 흥부를 보라. “제 배 주린 줄 어찌 아시고 소중한 밥알을 이리 붙여 주십니까.” 알면서 돌아서는 것, 돌아서 다시 식솔을 먹일 궁리와 방법을 찾아보는 것. 제 설움을 겪어 알기에 새끼를 지키려다 둥지에서 떨어져 다친 어미 제비의 다리를 애써 동여매주는 것. 그것이 한민족의 DNA임을 유정은 알거나, 믿고 있었음이 틀림없다.

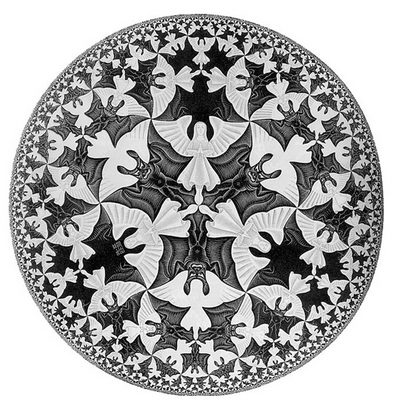

▲‘경계를 지워야 비로소 넓어진다’

2500년 전 중국, 유정의 해학과 닿아있는 철학자가 살았다. ‘어느 봄, 한 마리 나비인 나는 훨훨 날다 문득 깨어보니 장주가 되어 있었다. 그렇다면 나는 나비인가 장주인가. 나비가 장주 꿈을 꾼 것인가, 장주가 나비가 된 꿈을 꾼 것인가.’ 유정이라면 둘 다 ‘당신’이라고 했겠지. 당신의 현실도 당신이고 당신의 꿈도 곧 당신이라고, 둘은 가르는 것은 부질없다고. 쓸모없음이 쓸모 있음과 통하고, 이것과 저것이 서로 기대어 있어 서로를 드러내고 밝힌다는 장자의 비피무아(非被無我)적 사유. 정의와 불의를 다만 내 편을 돈독하게하기 위한 방편으로 삼는 일이 얼마나 흔하던가. 때로 스스로를 정의라 부르는 것 속에 깃든 완고함과 배타성은 또 얼마나 비정의(非正義) 하던가. 근대문학을 읽으며 유정의 해학에서 장자의 비피무아를 읽는다. ‘경계를 지워야 비로소 넓어진다’는 단순한 진리를 배운다.

저것이 없으면 이것도 없고, 물이 없으면 나도 없으며, 태어남이 없으면 죽음도 없고 죽음이 없으면 태어남도 없다. 구분함이 없으면 제물도 없고, 제물이 없으면 구분함도 없다. 세상 모든 것은 서로 모순되면서도 서로 의지하고 바뀌는 관계에 있다. 인간의 비애는 사실 하나만 알고 둘은 모르며, 서로 모순된다는 것만 알고, 그 둘이 서로 의지하기도 하고 바뀌기도 한다는 것을 모르는데 있다. 내가 나인 것은 내가 물에 대해 느끼고 물로 인해 곤혹스러워하기 때문이다. 모든 것이 서로 기대고 의지하고 완벽하게 화합하고 조화를 이룬다면 물은 근본적으로 존재하지 않고 나 역시 처음부터 존재할 수 없다. - 장자 ‘제물론’ 편에서

박혜진 <문예비평가>