은암미술관·무등미술관 등 31일까지

민주주의, 진화하는 ‘생명활동’으로

1980년 5월 국가 권력의 폭력에 맞서 광주라는 도시가 보여준 저항과 연대 정신은 2024년 12월 또 다시 선포된 비상계엄에 맞서 전국 곳곳의 광장과 거리에서 되살아났다.

오월 정신을 계승하며 당대 시대상을 예술로 담아내고 있는 ‘오월미술제’는 올해 이러한 우리 사회의 흐름에서 ‘민주주의’를 다양한 주체들이 서로 관계 맺음을 통해 끊임없이 공생 진화하는 ‘생명 활동’이라 상상하며 ‘생물민주주의’라는 용어로 제시한다.

한국 사회에서 우리의 민주주의가 어떻게 구성돼 왔는지, 현재 어떤 형태로 존재하는지, 앞으로 어떻게 구성돼야 하는지 광주지역과 외부 초청 총 33명 작가들의 다채로운 감각과 예술 언어를 통해 질문을 던진다.

(사)민족미술인협회 광주지회와 은암미술관이 공동으로 주관하는 ‘2025 오월미술제’가 오는 31일까지 은암미술관과 무등갤러리에서 진행된다. 이와 함께 올해 새롭게 선보이는 디지털연대전시도 만나볼 수 있다.

19일 찾은 은암미술관에서는 제1전시 ‘생물민주주의 선언’이 열리고 있었다. 이곳에서는 총 21명의 동시대 작가들이 12·3 내란과 이에 맞선 민주주의의 재구성 과정을 5·18민중항쟁과 연결해 ‘우리의 민주주의’를 표현한다.

박철우 작가의 ‘PANORAMA 12·3 내란’ 작품은 작가가 12·3 내란사태를 목도하며 일련의 사건들을 100여 장의 스케치로 남긴 대형 회화 작품이다. 붓펜으로 촘촘히 그려낸 역사 현장의 모습은 보는 이에게 압도감을 안겨주며 완전히 끝나지 않은 내란을 암시하는 작품의 오른쪽 빈 공간이 여운을 남긴다.

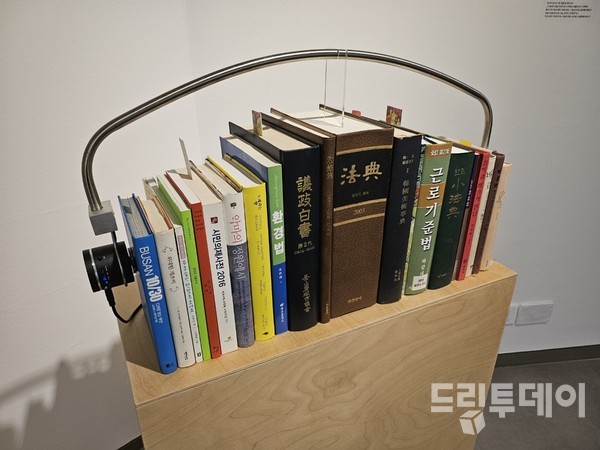

정만영 작가의 ‘그럴 법’은 작가가 전국을 돌며 채집한 자연의 소리를 법전에게 들려주는 사운드 설치 작품이다. 내란의 공범이 된 ‘법’을 새롭게 바라보며 물과 땅과 마늘과 풀로 새로운 글자 ‘그럴 법’을 만들었고 현실과 삶을 담아내야 할 법의 모습을 상징적으로 나타내고 있었다.

박태규 작가의 ‘파면불꽃 2025’는 대통령 파면 이후에도 진행 중인 내란 책임자를 향해 맹렬히 타오르는 민주주의 불꽃을 강렬하게 보여주는 작품이다. 작가는 어두운 터널을 빠져나왔지만 여전히 내란세력으로 어두운 세상에 민주주의 불꽃이 뜨겁게 저항하는 모습을 나타낸다.

이밖에도 민중의 역사를 대표하는 인물들이 빛의 혁명에 참여하는 작품, 총탄 자국을 연상시키는 구멍으로 아내와 세 딸들의 형상을 만든 작품, 123일 동안 윤석열 파면까지의 시민저항의 몸짓을 당시 쓰였던 피켓과 깃발 등을 수집해 기록한 작품 등 다채로운 작품을 만나볼 수 있다.

제2전시장인 무등갤러리는 광복 80주년 주제관으로 일제의 폭압에 대항해 해방을 이루고 최초의 민주공화국을 수립한 우리 민중의 자유와 생명을 향한 힘을 12명의 작가들이 참여해 표현했다.

방정아 작가의 ‘내 모욕을 씻어줘’ 작품은 독립운동가이자 사회주의 운동가 이관술이 지금까지도 올바르게 평가받지 못하고 훼손당하는 비극을 보여주고 김경화 작가는 민중의 상징인 무명천에 민화를 바느질해 태극으로 엮어낸 거대한 설치작품 ‘민중의 태극’을 통해 광복의 날 뜨겁게 흔들던 태극기의 의미를 되찾고자 한다.

또한 김화순 작가는 2025년 봄 빛의 광장을 연 여성들과 사회적 약자들의 목소리를 담아낸 ‘일어서는 목소리’ 작품을 선보였으며 홍성담 작가는 지난 2021년 윤석열 전 검찰총장이 SNS에 올린 일명 ‘개사과’ 사진에 빗대 오월광주를 폄훼하고 제대로 단죄하지 않은 것이 내란으로 이어졌음을 풍자한다.

이와 함께 올해 5·18 45주년을 맞아 새롭게 기획된 ‘디지털연대전시’는 기존의 연대전시를 온라인으로 확장해 시공간을 넘어선 예술의 연대를 담아냈다.

올해 오월미술제의 감독인 김신윤주 작가는 “올해 오월미술제에서는 ‘생물민주주의’라는 새로운 용어를 제목으로 제시해 민주주의의 의미를 재해석하고 예술적 언어로 확장하고자 했다”며 “다양한 매체를 통해 우리 민주주의의 생명력과 시대적 과제를 입체적으로 제시하는 장이 될 것”이라고 전했다.

한편 ‘오월 미술제’는 5·18민중항쟁 40주년을 맞아 지난 2020년 대중에 첫 선을 보였던 행사다. 이전 30년 넘게 매년 5월마다 5·18민중항쟁을 기억하기 위해 치러졌던 ‘오월전’을 미술제로 확대해 오월 정신과 오늘날의 메시지를 전달하고 있다.

유시연 기자 youni@gjdream.com