An Interview with Robert Grotjohn

로버트 그롯존 박사(Dr. Robert Grotjohn)

Robert Grotjohn has spent a considerable number of years living in Gwangju in two different decades - separated by a gap of twenty-five years! These disconnected experiences of Gwangju make Dr. Grotjohn a perfect person to ask to compare life in the Gwangju of the past with that of present-day Gwangju. Much of the following is devoted to this. Dr. Grotjohn’s involvement with the Gwangju International Center (GIC) has been considerable, including a period as editor-in-chief of the Gwangju News as a member of the board of directors of the GIC. - Ed.

Gwangju News (GN): Let us begin with a self-introduction. Could you tell us a little bit about yourself?

Dr. Robert Grotjohn: I grew up in the small town of Brainerd, Minnesota. I attended university at the University of Minnesota, Morris, where I majored in English. I first came to Korea in 1981 to teach English conversation and composition to the sophomore English majors at Chonnam National University. While I was here, I was married and we had a son, born at the University Hospital and baptized at the missionary compound chapel across the street from Gwangju Christian Hospital. In June of 1984, I returned to the U.S. to study for my MA and PhD at the University of Wisconsin, Madison, where I specialized in American poetry. While studying, my wife and I were blessed with a baby girl, an event that completed our little family of four. After a three-year position as a visiting assistant professor at Wittenberg University in Springfield, Ohio, home of the legendary John Legend, I taught for 17 years at a small college in Staunton, Virginia - Mary Baldwin College, now “University.”

In 2009, I returned to teach in Korea as a Fulbright lecturer at Chonbuk National University. While teaching there, I met with faculty members in the English Department whom I had known in the 1980s. One of those was Dr. Shin Gyonggu. Tenure-line faculty positions at Korean universities were first opened to international scholars in 2010, and I was invited to return to Chonnam University to teach American culture and poetry. So, I took early retirement from Mary Baldwin, and returned again in August 2010. I stayed until my mandatory-at-65 retirement at the end of February 2020, and I now live in Madison, Wisconsin again, where my son lives with his wife and two small children. I look forward to becoming a doting grandfather.

GN: How were your first encounters with Gwangju and South Korea?

Grotjohn: My first personal encounter with Gwangju was in the summer of 1980. One of my college roommates had joined the Peace Corps and been assigned to Gwangju. He experienced the May 18 Uprising up close ? if you have ever seen the photo of a Westerner in a plaid shirt walking alongside a stretcher holding a person injured in the Uprising, you have seen my old roommate, Tim Warnberg, a minor hero of the first days of the Uprising for rescuing a handful of injured people and helping them get to local clinics around Geumnam-ro. He was sent home to Minnesota that summer, and he spent a lot of time telling me and our other friends about his experiences in Korea, especially his traumatic experiences during May 1980. I remember his horrified description of the soldiers mercilessly beating an old woman who had been in the vicinity of the demonstrations, and his inspiring description of the taxi drivers’ charge on the soldiers at the Provincial Office Building.

Having grown up with images of protest in the Civil Rights and Anti-Vietnam War movements, images that inspired me to the leftish politics I hold still, I was deeply impressed by the willing sacrifice of Gwangju citizens in the struggle for democracy. When Tim returned to Korea and learned of the opening to teach in Korea through his Korean tutor, a graduate student in the English Department of Chonnam University, he asked if I was interested. I was, and I was hired. My first encounter with Gwangju, in other words, was in the storytelling of my friend Tim before I had ever set foot in Asia.

My first experience of actually, or almost, being in Korea was on my first descent into Gimpo Airport ? at that time, Incheon was most famous for MacArthur’s landing, not for its world-class airport. As the plane dropped in the fairly abrupt descent to Gimpo, I was struck by the colorful roof tiles of the houses ? blue, red, and orange. Nowadays, tall buildings dominate the skyline of Seoul, but, in 1981, the most notable thing to me were the roofs of traditional houses. Indeed, when I made my way to Kwangju (yes, spelled with a K in those days) and took up residence in an apartment on the Chonam campus, I often took a morning run through a neighborhood that still had several choga-jib, the thatched-roof houses of old Korea, and no apartment buildings at all. A group of grandfathers sat in front of a small store every morning and would often offer me a raw egg to drink as I passed by.

When I got off the plane and met Tim, who was waiting for me, we went out into Seoul. My first impression then was olfactory. Korea was still a developing country, and the smells were much livelier than those in the sanitized, underground-sewer and plastic-wrapped food of my limited Midwestern American upbringing. The traditional markets of Korea are still some of my favorited places to take in the smells of human activity.

Another first-day reaction I remember is thinking, “I want to play basketball.” Because of the nutritional limitations of the post-war period in Korea, the average height of a Korean male was a few inches shorter than that of an American male. My height was just average in America, but in Korea, I was tall. When I returned in 2009, that was no longer the case; Korea had become fully developed, nutrition had improved, and the average height of a Korean male was about the same as that of an American male for the people who had grown to adulthood since my departure in 1984. American noses were also “taller” than Korean noses. It was not at all unusual in those early days to hear strangers refer to a foreigner as a ko-jaengi, a “big nose.”

When I first arrived in Gwangju, the semester was already several days old, as my visa had not been issued in time for me to arrive for the first couple of days. On the morning of my first class, about an hour before that class was to begin, I walked into the Chonnam Language Center, was introduced to the director, and was handed a textbook. “What should I do?” I asked. “Listen and repeat,” I was told. That is about what I did for the first semester, when I taught conversation to all the sophomore English majors. I became a more adept instructor in that sink-or-swim situation as the semesters progressed.

GN: Could you please describe the difference between the Gwangju and Korea of the 1980s and what they were like when you returned?

Grotjohn: I have already noted a few - height, houses vs. towering apartment complexes, aroma. Basically, Korea was just beginning to really explode as an economic tiger, and old Korea, like the choga-jib, was still an obviously essential part of Gwangju’s nature. In 1981, there was a lot of construction in Gwangju (that has not changed), and the materials were often brought to construction sites by horse-cart rather than by truck. By the time I left in 1984, trucks had replaced the horses in a concrete demonstration of economic development. I never saw a tractor in Honam, at least not to my recollection. The fields were all plowed by oxen. I remember once being struck by seeing a tractor out the bus window as I neared Seoul because I never saw one near Gwangju.

The students were much more politically active. Every spring, the Chonnam campus would be filled with pepper gas as the students demonstrated for democracy. By 1984, I often heard “Yankee go home” as I walked through the campus, something that had never happened when I first arrived. Koreans had come to understand that the U.S., which they had imagined as a champion of democracy and human rights, had turned a blind eye to Chun Do-hwan and his military thugs, even given tacit approval for troop movements to Gwangju in May 1980. I did not resent it when people shouted at me. Rather, I sympathized with their anger and frustration, as well as their sense of betrayal. Had I been a Korean student, I may well have shouted at me as well.

While the comments were not all negative, Westerners were open to frequent comments and greetings. One was always a remarkable presence in public, while nowadays, one is barely noticed. Other than Western missionaries, whom one rarely encounters these days, the white people living in Gwangju that I knew were the person teaching the sophomores in the English Education Department, two English teachers at Chosun University (one of whom was the venerable Dr. David Shaffer, editor of this magazine), and two German teachers at Chosun University. There may have been others, but I never met them. We were rarities and to be remarked upon wherever we appeared. One could not walk along Chungjang-ro without being invited to a tea room by someone who wanted to be your best friend in order to practice their English.

There were tea rooms, the place one arranged to meet friends, and no coffee shops at all. The only coffee was Korea’s famous mix coffee, which I am missing very much here in America. There was no pizza, no American fast food franchises. I was excited to eat at Korea’s very first McDonald’s and very first Pizza Hut, and I had to go to Seoul to eat at either.

The society has become much more open to individual differences. While Korea still has some well-documented gender inequities, in the 1980s, women had little freedom to be individualistic at all. There is much more freedom to be oneself these days. There is much more openness about sexuality, for instance. In the 1980s, one would see men holding hands with their male friends but never with their female friends. Society was much more divided into gendered groups. Nowadays, “couple culture” is everywhere around us.

Many more students are much better at speaking English than they were in the 1980s. Most of the students in my recent literature classes could follow the lectures and discussions pretty well. In the 1980s, it would have been a small fraction.

Seoul was not so much the center of the academic universe in the 1980s. Many more good students stayed at their regional universities.

Korean professional baseball had its inaugural season in 1982. The Haitai (not KIA) Tigers won their first championship in 1983, with many more to follow. I saw the first Tigers game at Mudeung Stadium in 1982 and their last game there in 2013. In the 1980s, we sat on the cold concrete. In the 2010s, there were seats.

GN: How did you enjoy your life and teaching after you came back to Gwangju in 2010?

Grotjohn: Outside my family and my faith, my life and work in the 2010s were some of the greatest blessings of my life. I would make the same decision to return over again in a second.

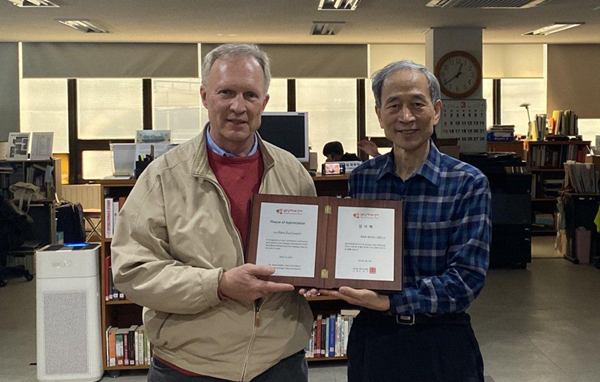

GN: How did you start working for the GIC and the Gwangju News, and how did you enjoy your involvement with them?

Grotjohn: Dr. Shin, how else? When Dr. Shin [GIC director] calls, I usually answer. He is my seonbae from the old days in Gwangju. When I first arrived, I was much more involved, but life got busier and commitments more diversified as I stayed here. I have been very happy with my experiences at the GIC. I learned a lot while editing the Gwangju News, including the fact that being an editor may not be my greatest talent. As the editor, and now as an interested reader, I was and am most impressed by the dedicated volunteers, both international and native, who make the magazine a production of which all Gwangju can be proud.

GN: How did the GIC help you during your stay in Gwangju?

Grotjohn: The GIC creates a comfort zone for the international community, whether or not an individual has much contact with the Center and its activities. It helps give the international community a feeling that Gwangju is home, and many have made it their home. The GIC gave me a foothold in the community outside the university, and that is very important in making the city be a home and not just a stopping point. If we did not have two grandchildren in the U.S., my wife and I probably would have stayed in Gwangju permanently. As I tell people who ask, “I want to stay in Gwangju, and I want to live in the U.S.” The GIC has been a significant factor in creating those divided feelings. I am glad the GIC is here even though I have not spent as much time in recent years doing GIC things as I once did.

GN: What are you planning to do now that you are back in the U.S.?

Grotjohn: Go on a diet (this is not going well) - too many people took me to eat too much good food as we said our goodbyes, including my last culinary pleasures with Korean fried chicken with the staff of the GIC. I will miss the eating culture of Korea, and the food. I like to joke that I will start a Naju Gomtang restaurant in my retirement - not because I want to own a restaurant but because it is impossible to find gomtang in most of the U.S., and I love my gomtang. I think I will dote on my grandchildren, read books, travel through the American West, find a good Korean church so I do not lose my already limited Korean language skills. We almost decided to stay in Korea because as Korea has begun to get control of the coronavirus and pushed the curve downward, the virus is skyrocketing in America and the turn of the curve seems far too distant. Korea’s healthcare system looks better and better. Maybe the most pressing thing we can do in the U.S. is look for a way back to South Korea.

Interviewed by Melline Galani

The Author

Melline Galani is a Romanian enthusiast, born and raised in the capital city of Bucharest, and is currently living in Gwangju. She likes new challenges, learning interesting things, and is incurably optimistic

*This article was originally published in Gwangju News May 2020 issue.

Gwangju News is the first public English monthly magazine in Korea, first published in 2001 by Gwangju International Center. Each monthly issue covers local and regional issues, with a focus on the stories and activities of the international residents and communities. Read our magazine online at: www.gwangjunewsgic.com

원문 해석

로버트 그롯존 박사는 도중에 25년이라는 간격을 두고도 십수년의 세월을 광주에서 보냈다. 그는 이 점에서 서로 다른 두 시기에 광주에서 겪은 경험을 바탕으로 과거와 현재의 광주에서의 삶을 가장 잘 비교할 수 있는 사람이다. 그롯존 박사는 광주국제교류센터(GIC)의 이사이며 Gwangju News 편집장으로 지낸 시기를 포함해 GIC에 오랫동안 중요하게 참여해 왔다.

광주뉴스: 자신에 대해서 좀 말해주실 수 있나요?

로버트 그롯존 박사: 저는 미네소타주의 브레이너드(Brainerd)에 있는 작은 마을에서 자랐습니다. 또 모리스(Morris)에 있는 미네소타 대학에서 영어를 전공했습니다. 저는 1981년에 전남대학교에서 2학년 영어전공의 영어회화와 영작을 가르치기 위해 한국에 처음 왔습니다. 여기에 있는 동안 결혼을 했고 아들을 낳았습니다. 아들은 대학병원에서 태어나서 광주기독병원 건너 길에 있는 선교사 예배당에서 세례를 받았습니다. 1984년 6월, 저는 메디슨(Madison)에 있는 위스콘신 대학교에서 석·박사학위를 하려고 마국으로 돌아갔습니다. 거기서는 미국시를 전공했습니다. 공부하면서, 딸을 낳는 축복을 받았고 우리 4명 가족이 완성되었죠. 3년 후에 전설적인 존 레전드(John Legend)의 고향인 오하이오주의 스프링필드(Springfield)에 있는 위튼버그대학교에서 조교수 자리를 맡았고 17년간 버지니아주의 스톤튼(Staunton)에 있는 작은 단과대학에서 학생들을 가르쳤습니다. 메리 볼드윈 단과대학(Mary Baldwin College)으로 지금은 종합대학입니다.

2009년에 저는 전북대학교에서 가르치기 위해 풀브라이트(Fulbright-한미교육위원단) 교수로서 한국으로 돌아왔습니다. 그곳에서 가르치는 동안 1980년대에 알고 지냈던 전남대 영문과의 교수진들을 만났습니다. 그들 중 한 명이 신경구 박사였어요. 한국의 대학교에서는 2010년에 처음으로 (외국인교수에게도) tenure-line(평생 근무가능한 교수진) 교수직을 개방했고, 저는 미국의 문화와 시를 가르쳐달라는 전남대의 초청을 받았습니다. 그래서 메리 볼드윈 단과대학에서 조기 은퇴를 하고 2010년 8월에 다시 한국에 돌아왔습니다. 저는 2020년 2월말 65세 전남대 정년퇴직까지 머물렀다가 지금은 다시 제 아들이 자신의 아내와 두명의 어린 아이들과 살고 있는 위스콘신주의 메디슨에서 살고 있습니다. 저는 손자들을 많이 사랑해주는 할아버지가 되기를 고대하고 있습니다.

광주뉴스: 한국과 광주에 대한 첫 인상은 어땠나요?

그롯존: 광주와 저의 개인적인 첫 만남은 1980년 여름이었어요. 대학 룸메이트 중 한 명이 Peace Corps(미국의 평화 봉사단)에 참여했었고 광주에 배정받았습니다. 그는 5·18 민주화운동을 직접 겪었습니다. 만일 당신이 체크무늬 셔츠를 입은 서양인이 항쟁 현장에서 다친 사람을 업고 걷는 사진을 본 적이 있다면, 저의 오랜 룸메이트인 팀 워런버그(Tim Warnberg)를 본 것입니다. 팀은 다친 사람들을 구해서 그들이 금남로 주위 병원들에 갈 수 있도록 도와준 항쟁 초기의 작은 영웅입니다. 그는 그해 여름에 미네소타 집으로 보내졌고, 많은 시간을 한국에서의 경험들, 특히 1980년 5월의 트라우마에 관해 저와 친구들에게 얘기하며 지냈습니다. 저는 시위대 부근에 있었던 나이 든 여인을 무자비하게 구타하던 군인들에 대한 공포스러운 이야기, 그리고 도청에서 군인들에게 택시운전사들이 돌진하는 장면에 대한 감동적인 이야기도 기억하고 있습니다. 저는 시민권을 위한 항쟁과 반베트남 전쟁 운동 등, 아직도 제가 좌파 성향의 정치를 지지하도록 감동시켰던 그런 모습들을 보며 자랐기 때문에 민주주의를 위한 투쟁에서 기꺼이 희생했던 광주 시민들이 인상깊었습니다. 팀이 한국으로 돌아가서, 전남대 영문과 대학원생인 한국인 과외 선생님을 통해 한국에서 강사 채용이 있다는 걸 알고 그는 제게 관심이 있는지 물었습니다. 저는 관심있다고 말했고 고용되었죠. 그러니까 다시 말하면, 제가 아시아에 발을 내딛어 보기도 전에 저와 광주와의 첫 대면은 친구인 팀의 이야기에서였습니다.

사실 한국에서 거의 첫 경험은 김포공항으로 처음 착륙하는 것이었습니다. 그 당시 인천은 세계적인 공항보다는 맥아더 장군의 인천상륙작전으로 가장 유명한 곳이었습니다. 비행기가 김포로 일정한 속도로 하강할 때, 저는 파란색, 빨간색, 그리고 주황색의 다채로운 지붕에 감명받았습니다. 지금은 높은 빌딩들이 서울의 스카이라인을 차지하고 있지만, 1981년에 제가 본 것들은 대부분 전통적인 가옥의 지붕들이었습니다. 실제로, 제가 광주에 와서(네, 그 당시에는 광주를 K로 썼지요) 전남대 캠퍼스의 아파트에 거주할 때, 여전히 짚으로 엮은 지붕의 한국 전통 초가집이 몇 채 있고 아파트가 별로 없는 동네를 자주 돌며 아침운동을 했습니다. 한 무리의 할아버지들이 매일 아침 작은 가게 앞에 앉아, 제가 지나가면 종종 저에게 날 달걀을 마시라고 권했습니다.

비행기에서 내려서 저를 기다리던 팀과 만나, 우리는 서울로 갔습니다. 그리고 제 첫 인상은 냄새에 대한 것이었습니다. 한국은 아직 개발도상국이었지만 지하 하수도가 있고 플라스틱으로 포장된 음식이 있던, 제가 자란 위생적인 미국 중서부의 냄새보다 훨씬 활기찬 냄새가 났습니다. 한국의 몇몇 전통시장들은 여전히 사람들이 활동하는 냄새를 맡을 수 있는 제가 가장 좋아하는 장소들입니다.

제가 기억하는 첫날에 대한 또다른 반응은 ‘농구하고 싶다’는 생각이었습니다. 한국에서는 전쟁 전의 충분하지 못했던 영양 때문에 한국남자의 평균 신장은 미국 남자보다 몇 인치가 작았거든요. 제 키는 미국에서는 평균이었지만, 한국에서는 큰 키였습니다. 제가 나중 2009년에 돌아왔을 때는 더 이상 전과 같지 않았죠. 한국은 완전히 개발되었고, 영양이 개선되었으며 한국 남자들의 평균 신장은 1984년에 제가 떠났을 당시의 미국 남자 어른의 평균 신장과 같았습니다.

또 미국인들의 코는 한국인의 코보다 큽니다. 초창기였던 그 시기에는 낯선 사람들이 외국인을 큰 코라는 뜻의 ‘코쟁이’라고 지칭하는 걸 듣는 것이 별로 드문 일이 아니었지요.

제가 처음으로 광주에 도착했을 때, 학기는 이미 며칠이 지나 있었습니다. 일찍 도착할 수 있도록 제때에 비자가 발급되지 않았었지요. 첫 수업 날 아침, 수업이 시작하기 한 시간 전에 저는 전남대언어센터에 가서 센터장과 인사하고 교과서를 받았습니다. “제가 뭘 해야 하나요?”라고 물었더니 “듣고 따라하세요(Listen and repeat)”라는 대답을 들었습니다. 그것이 제가 영어전공의 모든 2학년에게 회화를 가르치는 첫 학기에 해야 할 것이었습니다. 저는 죽기 아니면 살기의 상황에서 학기가 진행되어감에 따라 더욱 숙달된 강사가 되어갔습니다.

광주뉴스: 광주와 한국의 80년대와 당신이 돌아왔을 때의 모습이 어땠는지 차이를 설명해주실 수 있나요?

그롯존: 키, 집과 높은 아파트 복합건물들의 대조, 냄새와 같은 것을 이미 얘기했습니다. 무엇보다도 한국은 경제적으로 폭발적으로 성장하기 시작하는 중이었고 초가집과 같은 전통적인 한국은 여전히 확실하게 광주의 자연에서 필수적인 부분이었습니다. 이 부분은 지금도 변하지 않았지만 1981년에 광주에서는 많은 건설작업들이 있었습니다. 그리고 자재들을 건설 위치로 옮길 때 트럭보다는 마차로 옮겼습니다. 경제 개발의 구체적인 증거로 제가 떠난 1984년에는 트럭들이 말을 대신했습니다. 저는 호남에서 트렉터를 본 적이 없었습니다. 적어도 제 기억에는요. 밭은 모두 소를 이용해 갈았지요. 저는 언젠가 서울 근처에서 버스 창문 밖으로 트렉터를 보았을 때 받았던 충격을 기억하고 있습니다. 왜냐하면 저는 광주 근처에서는 트렉터를 본 적이 없기 때문이었습니다.

학생들은 정치적인 면에서 훨씬 더 활동적이었습니다. 학생들이 민주주의를 위해 시위했기 때문에 매 봄마다 전남대는 최루가스로 가득 찼습니다. 1984년까지는 저도 캠퍼스를 걸을 때 종종 “양키는 집에 가라”라는 말을 들었습니다. 그 말은 제가 처음 도착했을 때는 들어보지 못한 말이었어요. 한국인들은 민주주의와 인권을 챔피언으로 상상했던 미국이 전두환과 그의 폭력적인 군대들에게 눈을 가리고 있다고 생각했고 심지어 미국이 1980년 5월의 광주로의 군대 이동을 암묵적으로 승인했다고 이해했습니다. 저는 사람들이 제게 소리칠 때 분노하지 않았습니다. 오히려, 저는 그들의 배신감 뿐만 아니라 그들의 분노와 절망에 공감했습니다. 제가 한국 학생이었다면, 저도 아마 당연히 저에게 소리질렀을 것입니다.

모두 부정적인 것은 아니었지만 서양인들은 자주 언급되고 인사를 받았지요. 어떤 사람은 대중 앞에서 항상 두드러지는 존재였지만 반면 지금은 가까스로 알아차릴 수 있는 정도의 존재감이 되기도 하지요. 요즘은 좀처럼 마주치지 않는 서양 선교사들 말고는, 내가 아는 광주에 사는 백인들은, 영어교육학과에서 2학년을 가르치는 사람, 조선대학교의 영어선생님 두 명(GN의 편집자인 존경할만한 데이비드 쉐퍼David Shaffer박사를 포함), 그리고 두 명의 조선 대학교 독일 선생님들이었습니다. 다른 사람들이 있었을지도 모르겠지만, 저는 만난 적이 없습니다. 우리는 보기 드문 사람들이었고 어디 가나 눈에 띄었습니다. 영어를 연습하기 위해서 절친이 되고 싶어하는 누군가에게 다방에 초대받지 않으면 충장로를 걸을 수 없었습니다.

충장로에는 친구들을 만나기 위한 다방들은 있었지만 커피숍은 전혀 없었습니다. 유일한 커피는 한국의 유명한 믹스 커피였는데, 저는 지금 여기 미국에서 아주 그리워하고 있답니다. 피자도 없었고, 미국의 패스트푸드 식당도 없었어요. 한국의 첫번째 맥도날드와 첫번째 피자헛에서 먹는 것에 흥분했었고, 둘 중 하나를 먹으러 서울로 올라가야 했었습니다.

사회는 개인적인 차이에 대해 훨씬 개방적으로 변해 왔습니다. 한국은 여전히 몇몇 문서화된 성차별들이 있지만 1980년대에 여자는 개인적인 자유가 거의 없었습니다. 요즘에는 자신만의 개인적인 자유가 월등히 많이 있습니다. 예를 들면 성에 대해서도 훨씬 더 개방적인데요. 1980년대에는 남자가 남자인 친구들과 손잡는 것은 볼 수 있었지만 여자인 친구들과 손잡은 것은 절대 볼 수 없었습니다. 사회는 성별에 따라서 훨씬 더 나뉘어 있었으나, 요즘에는 ‘커플 문화’가 우리 주변 어디에나 있습니다.

1980년대보다 더욱 많은 학생들이 영어 말하기를 점점 더 잘 합니다. 최근 저의 문학 강의를 듣는 대부분의 학생들은 강의를 따라올 수 있을 뿐더러 토론도 굉장히 잘합니다. 1980년대에 그런 학생들은 적었습니다.

서울은 1980년대에는 그렇게 학문 세계의 중심지는 아니었습니다. 훨씬 더 훌륭한 학생들이 그들 지역의 대학교에 다녔습니다.

한국의 프로 야구는 1982년에 첫 시즌이 시작되었습니다. 해태 타이거즈(기아 타이거즈가 아니고)는 1983년에 처음으로 우승했고, 그뒤로 더 많이 했지요. 저는 1982년에 무등 스타디움에서 첫번째 타이거즈의 경기, 그리고 2013년에는 그곳에서 그들의 마지막 경기를 봤습니다. 1980년대에 우리는 차가운 콘크리트에 앉았지만 2010년대에는 좌석이 있더군요.

광주뉴스: 2010년에 광주로 돌아온 후 어떻게 삶을 즐기고 가르치셨나요?

그롯존: 제 가족과 신앙 외에도, 2010년대의 삶과 일은 제 삶에서 가장 축복받은 것이었습니다. 다시 돌아온다는 똑같은 결정을 두번째로 하고 싶어요.

광주뉴스: 어떻게 GIC과 광주뉴스를 위해 일하게 되었나요? 그런 참여를 어떻게 즐기셨나요?

그롯존: 신 박사 말고 뭐 다른 방법? GIC 소장 신 박사님이 부르면 저는 보통 답합니다. 신 박사님은 광주에서 옛날부터의 제 선배입니다. 제가 처음 도착했을 때, 신 박사님과 더 가까웠지만 여기에 있으면서 생활이 점점 더 바빠졌고 맡은 일은 점점 다양해졌습니다. 저는 GIC에서의 기억들 덕분에 무척 행복합니다. 광주뉴스를 편집하면서 많은 것들을 배웠지요. 제가 편집에 별로 재능이 없다는 사실도 포함해서요.

광주뉴스: 광주에 머무는 동안 GIC는 어떻게 당신을 도와줬나요?

그롯존: GIC은 개인적으로 센터나 센터의 활동들에 관련이 있든 없든 간에 국제적인 공동체를 위해 편안한 공간을 제공해 줍니다. 이는 광주가 마치 집같다는 느낌을 주는 국제 공동체를 형성하는데 많은 영향을 미쳤고 실제로 많은 사람들이 그곳을 자신들의 집으로 여겼습니다. GIC은 저에게 대학 밖에서도 공동체에 발 붙일 수 있게 해 주었고 이런 것은 광주를 그냥 잠깐 머물렀다 가는 곳이 아니라 집으로 여기게끔 하는 일에 있어서 매우 중요합니다. 만약 미국에 두명의 손자가 있지 않다면, 아마 제 아내와 저는 광주에 계속 머물렀을 것입니다. 저는 사람들이 물어볼 때마다 “나는 광주에 머무르고 싶고 미국에 살고 싶다”고 말하는데, GIC은 이런 상반된 감정을 가지게 한 원인들 중 하나였습니다. 비록 최근 몇 년 간 GIC활동에 전에 했던 것처럼 많은 시간을 쓰지는 못하지만 GIC가 여기에도 있다는 것이 기쁩니다.

광주뉴스: 미국으로 돌아가신 지금, 앞으로 무엇을 하실 계획인가요?

그롯존: 다이어트를 해야 해요(잘 되고 있지는 않지만). 작별인사를 할 때 너무 많은 사람들이 나를 데려가서 맛있는 음식을 너무 많이 먹였어요. 나의 마지막 요리 한국 치킨을 GIC 직원들과 먹었던 즐거움을 포함해서요. 한국의 식문화와 음식들이 그리울 것입니다. 저는 은퇴 후에 나주 곰탕 식당을 시작할 거라고 농담하는 것을 좋아합니다. 식당을 소유하고 싶어서가 아니라 미국에서는 곰탕을 찾는 것이 거의 불가능하고 저는 곰탕을 너무 좋아하기 때문입니다. 저는 제 손자들을 많이 사랑하고, 책 읽고, 미국 서부를 여행하고, 이미 한정된 제 한국어 능력을 잃지 않기 위해 좋은 한인교회를 찾을 겁니다.

우리는 한국에 머무르기로 거의 결정했습니다. 한국은 코로나 바이러스를 통제하기 시작했고 한국의 확진자 수는 하강곡선을 그리고 있기 때문에, 그리고 미국에서는 확진자 수가 하늘로 치솟고 최고점이 아직 너무 멀어 보이기 때문입니다. 한국의 보건복지체계는 점점 더 좋아지는 것 같습니다. 아마 미국에서 우리가 할 수 있는 가장 급한 일은 한국으로 돌아가는 방법을 찾는 것일거예요.

취재·글=멜리네 갈라니(Melline Galani)

번역=황다은 (광주국제교류센터 자원활동가)

작가

Melline Galani(멜리네 갈라니)는 열정적인 루마니아인으로, 루마니아의 수도 부카레스트에서 태어나고 자랐으며 현재는 광주에 거주 중이다. 그녀는 새로운 도전과 흥미로운 것들을 배우는 것을 좋아하며, 늘 긍정적이다 .

*이 글은 광주뉴스 2020년 5월호에 실린 내용입니다.

광주뉴스는 광주국제교류센터가 2001년에 처음 발행한 대한민국 최초의 영문 대중월간지입니다. 매월 발행되는 각 호에는 지역에 거주하는 외국인과 지역민의 활동과 지역사회의 이야기 및 이슈를 다루고 있습니다. 온라인에서도 잡지를 볼 수 있습니다. (www.gwangjunewsgic.com)