-

성큼 다가온 AI 9년 전, 알파고가 바둑으로 인간을 이기면서 딥러닝의 파도가 일렁이기 시작했다. 그 파도는 이제 AI(Artificial Intelligence, 인공지능) 쓰나미가 되어 전 세계를 덮치고 있다. 이 쓰나미는 워낙 강력해서, 휩쓸리고 나면 세계 지형이 바뀔 수도 있다는 긴장감이 높다. 새 정부는 100조를 들여 독자적인 AI 기술을 확보하겠다고 밝혔다. 광주는 거대 규모 GPU를 기반으로 그 첨병을 자처했고, 울산도 데이터센터를 장착하고 뛰어들었다. 대학들은 부지런히 학과 이름에 ‘인공지능'을 넣고 있고, 기업들은

복잡하게 단순하게

김희태

2025.07.18 00:10

-

‘우리나라는 단 한 번도 교육으로 세계에서 우뚝 서 본 적이 없다. ‘ 이 말을 들으면 혹자는 자존심이 상한 듯 반감이 들며 이런 생각이 떠오를 수 있다. ‘수학올림피아드, 과학 올림피아드에서 메달을 따는 학생들이 얼마나 많은데?’ ‘한강 작가가 노벨문학상 받았는데?’ ‘필즈상을 수상한 허준이 교수는? 칸-칼라이 추측을 푼 박진영 교수는? 훌륭한 업적으로 세계에서 인정받은 사람들이 많은데?’ 맞는 말이다. 우리나라의 학업성취도는 매우 뛰어나다. 그런데, 다시 한번 생각해 보자. 이렇게 뛰어난 성과가 과연 대한민국 교육 시스템의 산출

복잡하게 단순하게

김희태

2024.10.23 00:00

-

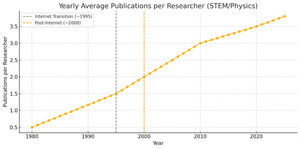

전통적인 지식 공유 논문·학회… 학문은 토론과 합의를 거쳐 발달한다. 새로 발견한 사실이나 이론을 글로 정리하여 비판과 검증을 거치고, 유효성이 인정된 성과는 논문을 통해 공유된다. 현대 사회의 논문은 최소한의 공통된 틀을 갖추고 있다는 점에서 지식 공유의 규격화를 가능케한다. 이에 따라 새로운 학문적 사실과 정보를 효과적으로 공유하게 된다. 그래서, 논문 출판은 그 자체가 지식 검증의 과정이자 공유의 수단으로서, 눈문은 가장 공식적이고 전통적인 학문 소통의 방법으로 성공적으로 자리매김했다. 그러나 논문을 통한 과학 소통에도 아쉬움

복잡하게 단순하게

김희태

2024.08.28 00:00