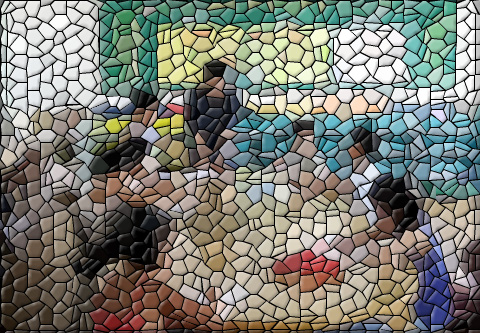

대학생 멘토링제 현장 가보니

방학 동안 대학생 언니·오빠들이 과외교사를 자청하고 나서자 맞벌이·저소득층 가정 아이들이 신이 났다. 학교에 모여 부족한 교과학습을 보충한 뒤 특기·적성 교육까지 이어지다 보면 하루해가 짧을 지경이다.

올해 대학생 멘토링제가 각 급 학교에서 첫 시행되면서 벌어진 풍경이다.

과외를 받을 형편이 안 되는 초·중학생의 학습을 지도하고 상담도 해주는 제도인데, 가르치고 배우는 이들의 열의로 어우러진 교실이 방학중에도 왁자하다.

9일 광주 대성초등학교의 한 교실.

대학생 신 모씨(조선대 간호학과)씨와 김모 씨(연세대 작업치료과)씨가 10여 명을 대상으로 수업에 열중하고 있었다.

멘토링 프로그램에 지원하면서 근무지로 이 학교를 택한 두 학생은 방학 동안 1·2학년생 12명의 과외교사가 돼 국어과와 수학과 보충학습을 진행하게 됐다.

이들에게 주어진 시간은 18시간. 짧은 듯도 하지만, 이들 외 이 학교를 지원한 다른 대학생들의 시간까지 더하면 적지 않은 것을 배우고 익히기에 충분하다.

“언니·오빠들 같잖아요. 아이들이 허물없이 대해서 좋아요.”

김 씨는 “담임교사보다 젊은 대학생들을 학생들이 잘 따르고, 소통도 잘 된다”는 점을 대학생 멘토링제의 장점으로 내세웠다. 옆 테이블에서 받아쓰기 시험을 치르고 있는 국어과 신 씨의 생각도 이와 다르지 않았다.

이를 증명하듯 초등생들은 신 씨 주변에 몰려들어 채점하는 빨간 펜의 궤적에 따라 탄성과 아쉬움을 연발했다.

“제발 70점은 넘어야 하는데….” 이모(2학년)군이 갈망하는 점수는 신씨가 제시해놓은 가이드라인이다.

“60점 아래를 받으면 못 놀아요. 틀린 문항을 두 번씩 써서 제출해야 하거든요.”

결국 소원을 이루지 못한 이 군은 신 씨의 지도하에 틀린 부분을 다시 쓰면서 문장 익히기를 계속했다. 그 사이 합격점을 받은 아이들은 교실 뒤편에서 책을 보고, 장난을 치는 등 자유로움을 만끽했다.

“선생님 무서워요. 그래도 좋아요.” `놀지 못하는’ 신모(2학년)군은 아쉬움을 앞세웠지만, 금방 드러난 속내는 “계속 했으면 좋겠다”였다.

초보 교사들은 물론 서툴다.

“교과서를 참고해 교재를 만들고, 보충학습지를 준비한다곤 하지만 쉽지 않다“는 것이 이들이 토로한 심정. 이 학교 교사들도 이를 우려해 방학 전 필요한 교재들을 준비해 놓아 대학생 교사들에게 힘이 돼 줬다.

대학생들은 봉사비 명목으로 1시간에 1만원 정도를 받는다. 하지만 이들이 더 소중하게 생각하는 것은 `경험’. 교사직을 꿈꾸는 학생들이 이 프로그램에 많이 참여한 것도 이와 맥락을 같이한다.

한편 광주시교육청은 올 여름방학 동안 23개 초·중·고에서 대학생 멘토링제를 시행하고 있다. 대학생 150여 명이 교사를 자청, 760여 명의 학생들을 지도하고 있다.

채정희 기자 goodi@gjdream.com