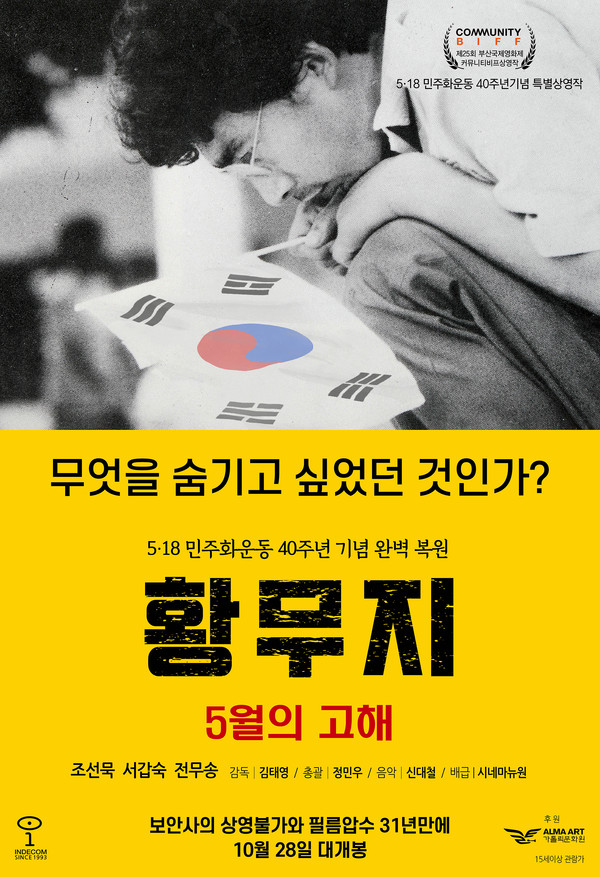

[조대영의 영화읽기]‘황무지 5월의 고해’

1980년 광주 학살을 자행한 군사독재정권의 배후에 미국이 있었다. 부산에서 일어난 미문화원 방화사건(1982)은 미국이 신군부의 광주학살을 방조한 것에 대한 반항이었다. 이를 시작으로 국민들은 80년대 내내 민주주의를 부르짖었다. 1987년 6월 항쟁은 그 정점이었고, 6·29선언은 그 마침표였다. 그러니까 광주의 피로 시작된 80년대는 군사독재가 국민들에게 굴복하는 결과로 이어졌다. 그렇게 신군부에 의해서 무자비하게 진압된 ‘오월광주’는 민주화운동의 기폭제가 되었다.

‘칸트씨의 발표회’(1987)는 1987년 6월 항쟁이 끝나고 잠시 유화국면이 펼쳐지던 시기에 만들어진 35분 분량의 ‘5월 영화’다. 그리고 16mm 장편영화인 ‘황무지’(1988) 역시 그 연장선에서 만들어진 영화다. 그러나 <황무지>는 군 수사 정보기관인 보안사로부터 상영불가 판정을 받고 필름을 압수당하는 등 보안사의 방해로 관객들을 만나지 못했다. 그리고 올해 5·18 40주년을 맞아 남아 있던 베타 테잎을 되살려 두 편의 영화를 이어 붙였고, 김태영 감독과 조선묵 배우가 망월동 구 묘역을 방문한 장면까지를 더해 ‘황무지 5월의 고해’로 다시 태어났다.

‘칸트씨의 발표회’(1987)는 항쟁에 시민군으로 참여했던 칸트(조선묵) 씨가 실성한 모습으로 서울 거리를 배회하는 모습을 사진작가가 기록하는 것이 주를 이룬다. 그렇게 칸트씨를 따라가다 보면 예비군들의 제식 훈련도 만나게 되고, 88올림픽 개최를 앞두고 철거된 달동네의 모습과도 마주하게 된다. 그리고 넋이 나간 칸트씨와는 무관하게 흘러가는 일상이 포착된다. 여기에다 칸트씨의 입에서 아무렇게나 흘러나오는 말 중 ‘플라스틱 예수’라는 말이 세 번 반복되는 것은 주목을 요한다. 이는 광주에서 학살이 자행될 동안 신은 무엇을 했는가를 묻는 대목이 아닐 수 없다. ‘칸트씨의 발표회’는 5·18을 최초로 다룬 영화로 베를린 국제영화제에 초청되었다.

김태영 감독은 ‘칸트씨의 발표회’에 이어 곧바로 ‘황무지’를 연출하게 된다. ‘황무지’(1988)는 광주민중항쟁 당시 진압작전에 참여 했다 탈영한 의기(조선묵)를 따라가는 영화다. 의기는 광주에 진압군으로 투입되었다가 소녀를 총살하고 탈영해 미군 기지촌으로 숨어든다. 그리고 그곳에서 미군에게 빌붙어 먹고사는 주민들의 관찰자가 된다. 영화가 전개 되면 미군의 만행이 하나하나 드러난다. 미군들에게 기지촌 사람들은 노리개나 다름없다. 미군들은 여인을 윤간하고, 말 못하는 장애인은 나이프 게임의 과녁이 된다. 그리고 밤길의 여인을 납치하고 살인까지 저지른다. 그러니까 ‘황무지’는 과하다 싶을 정도로 미군들의 만행을 노골적으로 드러낸다. 이는 ‘광주의 피’를 방조한 미국에 대한 영화를 통한 공격이다.

이렇게 미국의 폭력을 목도했던 의기는 망월동으로 이동해 극단적인 선택을 한다. 아쉬운 점은, 미국의 야만스런 행위와 이를 목격한 의기의 벼랑 끝 선택이 어떤 연관성이 있는지를 헤아리기 어렵다는 점이다.

‘황무지 5월의 고해’는 두 편의 ‘5월 영화’를 이어 붙였고, 두 작품의 주인공은 조선묵 배우가 맡았다. 조선묵은 ‘칸트씨의 발표회’에서는 실성한 시민군을 연기하며 깊고도 깊은 고통의 뿌리를 표현했고, ‘황무지’에서는 강압에 못 이겨 소녀를 총살한 후 탈영해 양심의 가책을 심하게 느끼는 인물을 연기했다. 그러니까 두 편의 ‘5월 영화’는 시민군과 진압군 모두 역사의 피해자임을 분명히 한다.

그렇다. ‘오월광주’의 상처는 아직 아물지 않았다. 그럼에도 불구하고 미국의 승인 하에 광주를 학살한 전두환은 모르쇠로 일관하고 있다. 전두환이 역사의 죄인으로서 피해 당사자들에게 사죄나 반성 한 마디 없이 눈을 감을까 두렵다.

조대영<영화인>