[광주 갈피갈피] 무등산 ‘증심사’의 다양한 사연

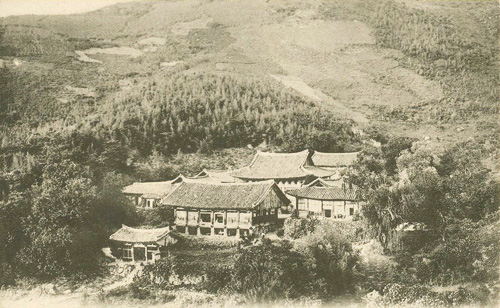

예나 지금이나 무등산을 오르려는 사람들은 등산길의 첫머리에서 증심사를 만난다. 1574년에 이 산을 오른 뒤에 산행기인 ‘유서석’을 남긴 제봉 고경명이 광주목사 임훈의 부름을 받아 산행을 시작했던 기점이었으며 이후에도 많은 사람들이 같은 경로를 밟아 무등산을 오르곤 했다.

이처럼 무등산의 초입에 있다는 이유 외에도 이 절에는 사연이 많다. 잘 알려져 있지는 않지만 일제강점기에 증심사는 광주 시내 모르핀이나 아편 중독자들의 임시 수용소 역할을 했다. 또한 적잖은 이들이 이 절에 모여 독립운동을 모의하기도 했다. 물론 통일신라시대에 철감선사란 분이 세웠다는 절의 깊은 역사만큼 문화재도 많다.

그러나 이 절을 둘러싼 사건들이 많아서인지 절의 역사에는 도처에 생채기투성이다. 박선홍 선생의 책 ‘무등산’에 따르면, 원래 절에는 금동석가여래입상과 금동보살입상이란 2개의 작은 문화재가 있었다. 둘 다 높이 20cm 남짓한 작은 불상이었는데 1948년 국군14연대 반란사건(여순사건)의 혼란기에 사라졌다고 한다.

뿐 만 아니다. 현재 증심사 안에 있는 전각의 상당수는 한국전쟁 중에 불탔던 것을 훗날 복원한 것이다. 당시 화마를 가까스로 피한 오백전과 노전(사성전), 회심당만이 옛 모습을 비교적 그대로 보존하고 있는 정도다.

증심사는 왜 불에 탔을까

그런데 여기서 주의할 대목이 한 가지 있다. 증심사에 대한 많은 기록은 한국전쟁 중에 불탔다고만 전하고 있을 뿐 누가 불을 놓았는가에 대해서는 명시적인 언급을 삼간다. 광주·전남에서만 이런 식으로 여순사건에서 한국전쟁 기간에 불탔다고 전해지는 사찰이 한 둘이 아니다. 증심사 외에 광주에서는 원효사가 그렇고 화순의 유마사, 나주의 불회사와 운흥사, 장흥의 보림사, 보성의 대원사, 함평의 용천사 등이 이에 해당한다.

이들 절의 상당수는 한국전쟁이 한창이던 1950년 9월에서 이듬해 초엽 사이에 집중적으로 불탔다. 이 시기는 광주·전남에서 빨치산 활동이 절정이었고 이를 토벌하려는 군경의 작전도 한껏 고조됐던 때였다. 그리고 이들 절은 대부분 빨치산 본거지와 인접해 있었다는 공통점도 있다.

증심사는 1950년 9월 인천상륙작전 성공 후 잠시 동안 빨치산 전남도당의 본부였고 이후 빨치산 광주지구의 근거지와 인접해 있었다. 나주 불회사와 운흥사도 이른바 빨치산 유치지구 안에 있었던 절이었으며 함평의 용천사 역시 빨치산 불갑산지구가 있었던 곳이었다.

그래서 이들 절에 불을 놓은 주체가 빨치산이라 생각할 수도 있지만 사실은 그들을 토벌하려는 우리 군경의 행위였을 때가 많았다는 것이 정설이다. 특히 빨치산 토벌의 주력이었던 11사단이 주도적으로 이 일을 했던 것으로 알려져 있는데 이는 ‘진실과 화해를 위한 과거사 정리위원회’의 조사에서도 일부 확인된 사실이기도 하다.

사찰 소각 명령을 거부한 차일혁 총경

그렇다고 빨치산 토벌 때 모든 군경이 사찰 소각에 따른 것은 아니었다. 지금은 꽤 잘 알려진 사실인데 구례 화엄사의 소각을 지시받았음에도 당시 이 지역의 토벌대장인 차일혁 총경은 이를 액면 그대로 따르지 않았다. 물론 사찰의 문짝을 떼어내 상징적으로 상부의 지시를 수행했지만 절집은 그대로 보존했다. 이 일로 그는 문책과 추궁을 받았다고 하는데 2008년 문화재청이 당시 그의 행동을 높이 샀던 일이 있다.

또한 국가보훈처도 같은 이유로 그를 ‘호국의 인물’로 선정했다는데 이 인물명단 중에 유일하게 포함된 경찰이라는 점에서 다시 한 번 주목을 끌었다.

그런데 산중의 절집이 빨치산의 은신처가 된다는 이유로 소각을 명한 당시 11사단장인 최덕신과 그 명령을 그대로 따르지 않는 차일혁이 걸어온 길은 비슷한 점이 많다. 두 사람 모두 유명한 부친을 두고 있었는데 최덕신의 부친은 독립운동가 최동오였고, 차일혁의 부친은 보천교의 창시자 차경석이었다. 두 사람은 모두 중국에 넘어가 황포군관학교를 다녔다는 공통점도 있다. 그런데 같은 학교를 나와 최덕신은 광복군에 복무했고 해방 후 입국 해 군에 투신한 반면에 차일혁은 김원봉이 창설한 조선의용대에서 활동하다가 입국해 뒤늦게 경찰에 몸을 담았다.

그런데 이후 행적은 판이하게 달랐다. 최덕신은 빨치산 토벌 중에 많은 민간인을 무단 학살한 일로 지금도 구설수에 오른다.

가장 악명 높은 사건이 거창양민학살이지만 이외에도 나주 다도면, 함평 해보면 등 광주·전남에서도 그의 부대는 국군의 존재의미를 실추시키는 ‘많은 일’을 했다. 그렇지만 그는 이후에 공인으로 사회적 성공을 거뒀는데 1970년대 당시 박정희 정부와 충돌해 미국으로 건너갔다가 1980년대에 다시 북한으로 망명했다. 지금 그의 시신은 평양에 묻혀 있는 것으로 알려져 있다.

한편 차일혁은 빨치산 남부군의 총사령관 이현상을 사살한 공을 세우고도 훈장을 받지 못했다. 이현상의 시신을 화장하는 예우를 보인 것이 화근이었다고 한다. 그 뒤에도 그는 빨치산에게 호의적인 태도를 취한다는 이유로 고초를 겪었고 그럭저럭 공직생활을 하던 중 1958년 충청도 금강에서 익사체로 발견됐다.

우리는 최덕신과 차일혁을 어떻게 평가해야 할까?

조광철 (현 광주시립민속박물관 학예연구실장)

※광주역사민속박물관 재개관에 즈음해 10여 년에 걸쳐 본보에 연재된 ‘광주 갈피갈피’ 중 광주의 근 현대사를 추려서 다시 싣습니다. 이 글은 2013년 6월 작성됐습니다.