[광주 갈피갈피] 서석로

광주에 대해서는 아직도 밝혀야 할 문제들이 많다. 그중 가장 애를 먹는 문제는 1896년 광주에 전라남도 관찰부가 설치된 뒤 관아건물들이 어떤 모습을 하고 있었는가 하는 것이다.

물론 옛 지도나 문헌을 통해 우리는 관아건물들의 명칭에 대해서는 얼마간 지식을 갖고 있다. 하모당(何慕堂), 내아(內衙), 훈련청(訓練廳), 서기청(書記廳), 책응청(責應廳), 장청(將廳), 수성청(守成廳) 등 족히 30여 개에 가까운 관아들이 있었던 것으로 전해진다. 하지만 이런 관아들을 다룬 기록들은 대부분 조선시대, 즉 광주에 아직 목사만이 배치됐던 시절을 다룬 것이라 1896년 이후의 상황을 이해하는 데는 한계가 있다.

그렇다고 전혀 짐작을 못하는 것은 아니다. 전남관찰부는 기존의 광주목 관아를 사용한 경우가 많았다. 관찰부 설치 후에 새로 지은 건물들도 있지만 대개는 광주목 시절의 관아를 인수받아 쓴 탓에 기본골격은 이전과 크게 다르지 않았다.

대체로 관아들은 읍성을 기준으로 동문에서 남문에 이르는 안쪽 구역에 있었다. 지금으로 따지면 대의동에서 금남로1가, 다시 충장로1가에서 광산동에 이르는 구역에 밀집해 있었다. 그러나 수많은 관아들이 구체적으로 어떻게 배열되어 있었는지를 알기에는 여전히 부족한 감이 있다.

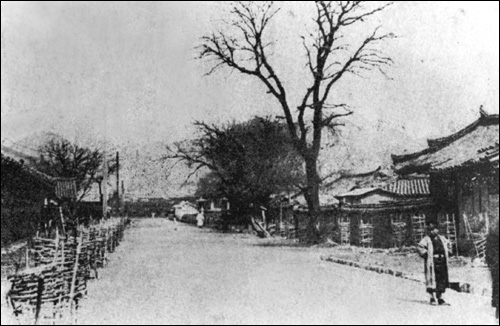

이와 관련해 약간의 실마리를 제공하는 사진을 보자. 이 사진은 100여년 전, 금남로1가 쪽에서 얼마 전까지 광주여고가 있었던 장동 방향을 보고 촬영한 것이다. 가운데 길은 ‘서석로’의 전신에 해당한다. 본래 이 길은 충장로만큼 역사가 깊고 비중도 컸다. 길을 따라 좌우편에 옛 관아건물들이 즐비하게 늘어서 있었기 때문이다.

대체로 이 길을 기준으로 왼쪽에는 선화당(宣化堂), 하모당(何暮堂), 내아(內衙), 육화당(六和堂) 같은 건물이 있었고, 오른쪽에는 서기청(書記廳) 등 부속건물들이 있었다고 알려져 있다.

그 가운데 ‘서석헌(瑞石軒)’이란 별칭을 지니고 있었던 하모당의 위치는 얼마간 추정이 가능하다. 이 건물은 일제강점 직후에 지역의 토산품 등을 전시하던 물산 진열장으로 사용됐고, 전남도청과 마주한 곳에 있었다. 사진에서 길의 왼쪽 언저리에 해당한다. 이 때문에 왕왕 지금의 상무관 자리가 옛 하모당 자리라고 말하는 사람들이 있다. 그런데 상무관 앞길, 즉 지금의 서석로는 1970년대에 크게 확장된 것이다. 이 때 하모당이 있던 자리도 도로에 편입됐다. 따라서 하모당은 상무관이 아니라 그 앞쪽, 엄밀히 말해 도로가 된 자리라고 해야 맞다. 물론 하모당의 흔적이 지워진 것은 이 때가 처음은 아니었다. 1920년대 중반, 일제는 도청 맞은편에 전형적인 일본식 목조건물인 무덕전(武德殿)을 세웠는데 그 자리가 바로 하모당과 거의 비슷한 지점이었다.

광주목 시절에 하모당은 가장 중요한 건물이었다. 사실상 이곳이 광주목사의 집무공간이었던 까닭이었다. 그러나 관찰부가 되면서 하모당은 관찰부의 핵심 건물들 가운데 하나로만 간주됐다. 관찰부 시절에 핵심 건물들은 주로 전일빌딩 뒤편과 동부경찰서 일대에 몰려 있었다. 이 건물들에 이르는 길은 아마도 전일빌딩의 오른쪽 골목이었던 것 같다. 길 중간에는 제금루(製錦樓)라는 2층 누각도 있었는데 황화루(皇華樓)가 객사의 정문이었다면 제금루는 광주관아의 정문에 해당됐다.

제금루를 통과하면 전남 관찰부에서 가장 중요한 건물인 선화당이 나왔다. 선화당의 위치는 번지수까지 꼭 집어 말하긴 어렵지만 얼추 동부경찰서 일원이었을 것으로 짐작된다.

선화당은 본디 광주에 목사만 내려와 있던 시절에는 없던 건물이다. 승류선화(承流宣化), 즉 임금의 은혜가 백성들의 몸에 흐르게 하고 임금의 덕을 널리 퍼지게 한다는 말에서 따온 선화당이란 이름은 본디 관찰사 집무실을 뜻하는 말이기도 했다. 따라서 전라감영시절에 선화당은 오직 전주에만 있었다. 광주에 선화당이 등장한 것은 1896년 전남관찰부 소재지가 된 결과였다. 선화당처럼 이 무렵에는 새롭게 생긴 건물들이 있었는데 1887년에 신축된 수제당(綏帝堂)도 그중 하나였다.

한편, 선화당 인근에는 육화당도 있었다. 이름에서 알 수 있듯이 이곳은 이방·호방 등 여섯 아전들의 집무와 관련된 건물이었을 것으로 추정된다. 일반적으로 선화당 근처에 있었다고 전해지는 주사청(主事廳)이 이 육화당을 일컬었지 않았나 싶다.

육화당은 다른 어떤 건물보다 애환이 많았다. 강점 직후에 일제는 헌병대와 경무부를 이곳에 차렸다. 이 때 건물을 크게 개축했는데 이로 인해 가장 이른 시기에 원래의 모습을 잃은 관아 건물로 꼽힌다.

육화당에 헌병대 등이 설치된 것과 맞물려 인근에는 일본군 주둔지가 생겨났다. 사진에서 왼쪽 길섶을 따라 놓인 건물이 바로 그곳이다. 본래 긴 행랑채 모양으로 길을 따라 늘어서 있던 건물이었다. 대한제국시절에는 ‘광주진위대’란 이름으로 한국군대가 주둔했던 곳이기도 하다. 긴 행랑채 형태에 칸칸이 나눠진 방 때문에 많은 사람들을 동시에 수용하기에 적합했던 것 같다. 이 때문에 1920년대에는 장동에 있었던 전남사범학교의 부설 기숙사로도 사용됐다. 그러나 1929년 이곳 기숙사에 머물던 학생들이 대대적으로 학생독립운동에 가담하면서 학교와 함께 기숙사도 폐쇄됐고 건물은 다시 군주둔지로 바뀌었다. 지금의 금남로의 전신인 메이지마치(明治町)란 길은 이 건물을 관통해서 만들어진 것이기도 하다.

조광철 (광주시립민속박물관 학예연구실장)

※광주역사민속박물관 재개관에 즈음해 10여 년에 걸쳐 본보에 연재된 ‘광주 갈피갈피’ 중 광주의 근 현대사를 추려서 다시 싣습니다. 이 글은 2011년 11월 작성됐습니다.