[호남학 산책]전설 속의 민권 운동가 김이수(金理守)

본보는 한국학호남진흥원과 손잡고 ‘호남학 산책’에 실린 기획물을 연재합니다. 전문 필진이 기록한 ‘호남학 산책’의 기획물 중 ‘고문서와 옛편지’ ‘문화재 窓’ ‘풍경의 기억’ ‘彿家別傳’ 등의 코너 이름으로 실린 내용이 광주드림 지면과 인터넷을 통해 독자 여러분에게 전달됩니다. 한국학호남진흥원(www.hiks.or.kr)은 광주광역시와 전라남도가 민족문화의 창조적 계승과 호남한국학 진흥을 위하여 2018년 공동 설립한 기관입니다. (편집자주)

살다보면 누구에게나 억울하고 원통한 일이 생길 수 있다.

그러면 어떻게 해야 하나? 어디에 하소연해야 할까?

지금은 다양한 방법들이 있어, 지자체 민원실을 찾거나 경찰이나 법원을 찾아 가고, 그래도 안 되면?

대통령에게 직접 하소연하는 길도 있다. 청와대 국민청원이다. 거기에 올려서 30일 동안 20만 명 이상이 추천하면 정부 및 청와대 책임자가 답하도록 되어 있다.

물론 답한다고 청원자의 뜻대로 해결되는 것은 아니겠지만 대통령실에 하소연한다는 상징성도 있고, 또 가부간 답이라도 얻을 수 있으니 그나마 다행이다.

그리고 요즘은 인터넷을 통하니까 이런저런 복잡한 절차를 거치지 않고, 전국 어디서나 쉽게 그 원통함을 알릴 수 있어 좋다. 세상 참 달라졌다.

그러면 옛날 사람들은 그들의 원통함을 어떻게 해결하려 했을까?

더구나 먼 바다 외딴 섬[絶海孤島]에 사는 백성들은 어떻게 했을까?

조선시대만 해도, 물론 쉬운 일은 아니었지만, 왕이 거둥[擧動]할 때 왕에게 직접 ‘소원’하는 이른바 ‘상언(上言)·격쟁(擊錚)’이란 제도가 있었다.

놀랍게도 서남쪽 먼 바다 외딴 섬인 흑산도에서 서울까지 왕을 찾아가 격쟁으로 민원을 해소한 민권운동의 선구자, ‘김이수(金理守, 1733∼1805)’라는 인물이 있었다.

옛날 사람들은 원통함을 어떻게 해결했을까?

김이수에 대하여는 이미 지상파 방송(KBS1, ‘역사추적’ 22회 ‘흑산도 주민 김이수 어떻게 정조 임금을 움직였나’을 통해 소개되기도 하였고 극단 갯돌의 마당극으로 재현되기도 하였다.

그는 1791년(정조 15) 1월 18일 정조대왕의 행차 때 격쟁을 하여 흑산도의 부당한 종이역[楮役]을 혁파하게 한 일로 민권운동의 선구자가 될 수 있었다.

어찌 된 사정인지 그의 행적을 따라가 보자.

조선시대 법전들을 보면, 원통함을 호소하도록 허락된 행위들이 제도화되어 있었다. 이를 소원 제도라 한다.

그 중 왕에게 직소(直訴)하는 상언·격쟁 관련 제도의 변천과정을 살펴보자.

15세기에는 자기원억(自己寃抑)에 대한 신소(伸訴)가 허용되었고, 16세기에는 상언·격쟁이 ‘사건사(四件事)’로 범주화되어 네 가지 경우에만 허용되었다.

그러다가 17세기 후반 숙종대가 되면, 기존의 사건사 외에 새로운 범주의 사건이 추가되어 소원 주체가 확대되었다.

영조대에는 신문고도 복설되었다. 그때까지만 해도 격쟁은 궐내의 차비문(差備門) 밖에서 징이나 꽹과리를 쳐서 호소하는 방식으로 이루어졌다. 그래서 이를 궐내격쟁(闕內擊錚)이라 하였다.

정조대에 이르면, 이제 ‘위외격쟁(衛外擊錚)’까지도 허용되었고, 내용도 사건사 외에 지극히 원통한 사정, 즉 일반적인 민은(民隱)에까지 확대되었다.

이렇게 위외격쟁이 허용됨으로써 격쟁은 왕의 행차 때에 하는 것으로 그 개념이 바뀌었다.

상언 역시 왕의 행차 앞에서 하는 것(駕前上言)이 되었다. 이런 변화에 힘입어 18세기 후반이 되면, 상언·격쟁은 더욱 증가하였다.

다만 허용되었다하더라도 격쟁인은 피의자로 간주하여 형을 가한 후에 조사하기 때문에 신체적 고통이 따랐다.

정조대에는 이 소원제도가 가장 활발히 운영되었다. 『일성록』에 기록된 상언·격쟁의 건수만 보아도 총 4427건(상언 3092건, 격쟁 1335건)이나 된다.

상언·격쟁이 이처럼 많이 남을 수 있었던 것은 정조가 『일성록』 편찬자에게 백성들의 목소리를 담은 상언·격쟁의 경개(梗槪, 대강의 줄거리)를 수록하도록 지시하였기 때문이었다.

물론 김이수 관련 기록도 『일성록』 중 1791년(동 15) 5월 22일 ‘흑산도의 종이역을 혁파하라고 명하시다(命黑山島紙役革罷)’라는 조에 실려 있다.

훈련도감 부과 백지 1500속 납부로 주민 고통

김이수는 과연 어떤 사정이 있기에 흑산도에서 서울까지 올라가 볼기 맞을 각오까지 하면서 격쟁을 하였을까?

“옛말에 이르기를, ‘이 길은 형극(荊棘, 가시밭길)의 50년이다.’ 흑산도는 사람이 살 곳이 아닌데 어떻게 길을 열 수 있겠는가?”라 하여 흑산도로는 유배인조차 보내려 하지 않았던 곳이었다.

그러던 흑산도에도 17세기 말경 진(鎭)이 설치되면서 점차 사람들이 늘어났다. 흑산진은 우수영 소속의 별장진(別將鎭)으로 나주목의 부속도서, 즉 나주제도(諸島)로 편제되었다.

진이 설치되고 사람들이 늘어나면서 여러 가지 문제들도 생겨났다. 남초세(南草稅), 환곡, 피장(皮張)·목물(木物) 등 각종 부세들의 부담이 컸다.

흑산도는 또 훈련도감의 재정 관서인 양향청(糧餉廳) 관할이었는데 여기에 종이를 만들어 바치는 ‘종이역‘楮役’’이 특히 심각한 문제였다.

어떻게든 이 어려운 사정들을 해결하지 않으면 안 될 절박한 처지에 몰렸다.

김이수의 활동 중에 가장 의미 있는 일은 바로 이 훈련도감 소속 양향청의 종이역을 혁파한 격쟁이었다.

종이역은 훈련도감에서 부과한 백지(白紙) 1500 속의 납부를 말하는데, “흑산도는 땅이 척박하여 닥나무의 뿌리가 거의 없어졌는데, 매번 종이를 뜨는 일이 생길 때면 어른과 아이를 가리지 않고 8세부터 40세까지의 남자에게 닥나무 껍질 1만 2900근의 댓가로 돈 500냥을 규정해 받아들이는 것이 잘못된 규례가 되고 말았다.”라는 말처럼 외딴섬의 민폐가 되어 버렸다.

닥나무가 나지 않아 종이를 만들 수 없는데도 납부하라는 것은 “거북이 등에서 털을 깎아오라는 것(龜背之刮毛)”과 같았다.

이에 대한 호소는 이미 1789년(동 13)부터 별장이 훈련도감에 논의하여 보고하였고 전라감영에도 또한 공문을 보내 감면할 것을 청하였으나 허락하지 않았다.

이듬해에도 반복되었다.

이 때문에 주민들은 해를 거듭할수록 점점 더 많이 섬을 떠났고 남은 주민들에게는 더욱 견디기 어려운 폐단이 되었다. 그야말로 “바람을 헤치고 파도를 넘어 여러 번 호소”하였지만 여전히 답은 없었다.

정조 현륭원 행차 때 격쟁 상언

마침내 김이수는 1790년(동 14) 10월경 서울을 향해 올라갔다. 서울에 머물며 여기저기 호소하여 보았다. 하지만 좀처럼 해결되지 않았다.

그러던 차에 1791년(동 15) 1월 정조대왕이 현륭원 행차에 나섰다.

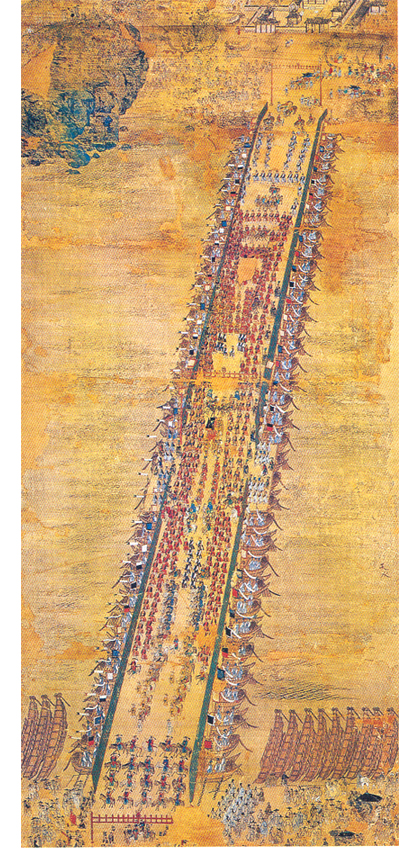

정조대왕은 17일에 작헌예(酌獻禮)를 올리고, 다음 날인 18일, 수원부를 떠나 과천, 노량을 거쳐 주교(舟橋) 즉 한강의 배다리를 건너 창덕궁으로 환궁하였다. 왕은 배다리를 건너기 전 노량 근처에 머물렀는데 이때를 기해 김이수가 격쟁을 했던 것으로 보인다.

그때 올린 원정(原情), 즉 청원문의 내용은 ‘본도지지혁파(本島紙地革罷)’ 원정(原情) 및 계초절목(啓草節目) 에 상세하게 남아있다.

그 원정에서 김이수는 “백번을 고쳐가며 생각해 보아도 주민이 살 수 있는 길과 종이역을 그대로 받아 드리는 일 두 가지를 모두 완전하게 한다는 것은 어려운 일이라 수 천리의 길을 수륙(水陸)으로 달려와서 외람되게 죽음을 무릅쓰고 성상(聖上)의 일월과 같이 밝으신 총명에 호소하오니, 특별히 처분을 내려 폐단을 없게 하고 백성을 구제하시어, 호소할 곳조차 없는 주민들로 하여금 영원히 옛 땅을 지키게 하고, 위로는 국가의 부역을 받들며 아래로는 조상의 분묘가 있는 땅을 지킬 수 있도록 해”달라고 소원하였다.

이에 대해 조정에서는 전라감사로 하여금 자세히 조사하여 결정, 처분하게 하였다.

그리하여 5월 22일 시·원임대신들이 모여 논의하는 가운데 좌의정 채제공이 “흑산도에서 양향청에 바치는 종이역을 영원히 혁파”하고 대신 “종이 1500속의 값 300냥을 호조로 하여금 해마다 자급(資給)”하게 하도록 해결책을 제시하였고, 그대로 결정되었다.

나아가 이를 비변사에서 공문으로 해당 관청에 통보하고 주민들에게 고시하여 밝게 알도록 하였다. 이렇게 하여 흑산도 주민들을 괴롭히던 종이역이 마침내 혁파되었다.

바다와 육지를 건너와서 왕에게 직소했던 김이수의 격쟁이 얻어낸 종이역 혁파는 온갖 간난을 이겨내고 거둔 값진 승리였다.

그의 승리는 한 개인의 승리에 그치지 않았다. 흑산도 주민들 모두에게 민권의식을 심어주고 나아가 개혁의 의미를 깨닫게 해 주는 결정적인 계기가 되었다.

주민들에겐 영웅, 관청엔 눈엣가시

그는 그밖에도 1767년(영조 43) 기와 운반의 부역을 혁파한 일, 1772년(동 48) 고등어[古冬魚] 세를 혁파한 일, 1782년(정조 6)년 경 콩에 대한 첩세(疊稅)의 문제를 전라감영에 의송(議送)하여 해결한 일, 1789년(동 13) 청어(靑魚)세의 감면을 청한 일 등 각종 소원활동에 직·간접적으로 관계하였다.

그가 얼마나 적극적으로 살았는지 그 삶의 일단을 엿보기에 충분하다.

김이수의 활동으로 콩세를 더 걷을 수 없게 되자 그 후에 부임한 별장들은 그를 미워해 곁눈질을 했고, 때로는 그의 콩밭을 발로 짓밟는 일도 자행했다고 한다.

그의 활동은 흑산도 주민들을 위한 정의로운 일이었지만, 관측에서 보면 그는 눈엣가시 같은 존재였다. 그렇기 때문에 그가 견뎌야할 어려움은 한둘이 아니었다. 어려움이 큰 만큼 그의 행동이 지니는 의미와 가치도 더욱 컸다.

“평생의 잡역을 면하게 된 섬사람들이 그의 공을 갚은 것은 수백전(數百錢)에 불과하니 이를 박하다 할까 후하다 할까!”

섬 주민들이 그에게 만들어 준 수백전의 보상은 그에게는 다만 마을 주민이 주는 훈장과 같은 명예의 표시였을 뿐이었다.

고석규 (목포대학교 전 총장·사학과 명예교수)