[광주 갈피갈피]십신사지 석불

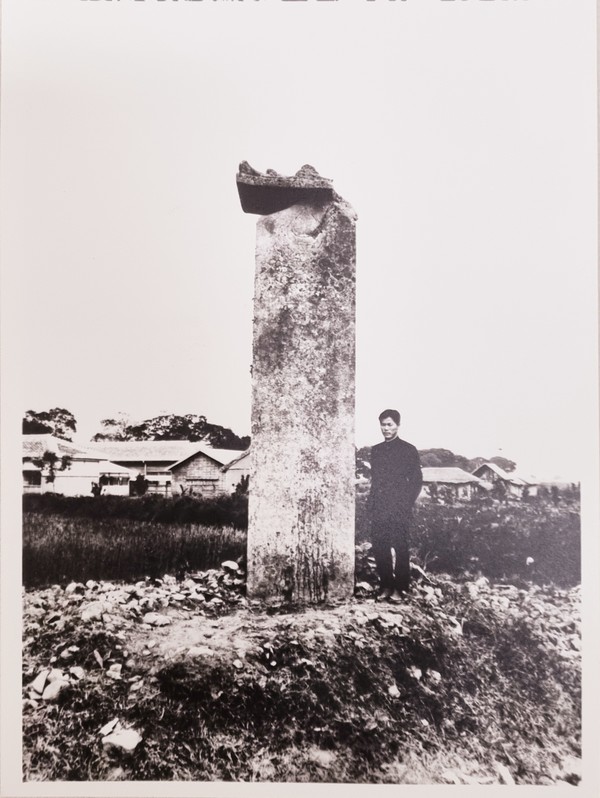

광주역사민속박물관 앞에는 남쪽을 향해 우두커니 선 석불이 있다. 십신사지 석불(十信寺址 石佛)이 그것이다. 십신사라는 절터에 있던 석불이란 뜻이다.

그렇다고 박물관 자리가 본래 절터였다는 얘기는 아니다. 십신사란 절은 북구 임동에 있었다고 전해지며 임동이란 지명을 쓰기 전 조선시대에 그곳은 유림수(유림숲) 한복판이었다.

물론 유림수 안에 터를 잡은 것이 절이 먼저였는지 숲이 먼저였는지는 알 수 없다. 다만, 절이 사라진 뒤 앨린 와이즈먼의 책 ‘인간 없는 세상’이 그린 것처럼 숲이 절터를 뒤덮었던 것은 분명하다. 오로지 이 석불과 그로부터 수백 미터 떨어진 석비만이 짙푸른 바다처럼 펼쳐진 숲 사이에서 고개를 내밀고 있을 뿐이었다.

절터를 뒤덮은 임동 유림숲

십신사에 대한 기록은 많지 않다. 1530년대 ‘신증동국여지승람’에도, 현존하는 가장 오래된 광주읍지인 18세기 말엽의 ‘광주목지’에도 이 절에 대해서는 일언반구 없다. 그 후 19세기에 들어서 간행된 ‘광주읍지’에서부터 십신사가 고을(관아) 북쪽 5리에 있는 절터로 등장한다. 십신사지 석불이란 이름도 이렇게 해서 명명됐다.

그런데 1879년에 간행된 ‘광주목지’에는 유림수를 이렇게 기록하고 있다.

“고을 서쪽 5리에 있는데 초목을 심어 고을의 수구막이로 삼았다. 서로 마주한 석옹중 2개 사이에는 연못이 있다.”

여기서 ‘서쪽 5리’는 북쪽 5리로 이해해도 무방하다. 조선시대 읍지에서 방위표시는 우리가 생각하는 만큼 엄격하게 표현하지 않았다. 유림수의 경우 광주시내에서 해가 지는 방향에 있으므로 서쪽이 되기도 했지만 성문을 기분으로는 북문 밖에 있었으므로 북쪽으로 표현되기도 했다. 중요한 건 5리라는 거리에 대한 언급이다. 북쪽 5리는 십신사가 위치한 거리다.

한편 ‘초목을 심어 고을의 수구막이로 삼았다’는 말은 처음 이 숲을 수구막이로 만들기 위해 조성했다는 것보다 기존의 숲을 수구막이로 재해석해 보존했다는 의미로 이해된다. 훗날 느티나무 등 이 숲을 이룬 거목들의 가슴높이 둘레가 1m쯤 됐다는 기록을 보면 숲은 ‘광주읍지’가 간행되기 훨씬 전부터 있었다. 16세기에 이미 이 숲을 읊은 한시들이 보이는 것도 이 때문일 것이다.

마지막으로 ‘서로 마주한 석옹중 2개 사이에 연못이 있다’는 대목이다. 석옹중(石翁仲)에 대해 필자는 ‘광주갈피갈피’를 통해 몇 차례 이것이 장승이나 벅수를 일컫는 말이란 얘기를 한 적이 있다. 그 근거로 정약용이 강진 유배 중에 지은 ‘조석루기’란 글에서 강진 일대에서 법수를 옹중으로 부른다는 기록을 들기도 했다.

그렇다면 석옹중은 돌장승과 같은 형태일 것이고 동문 밖에도 돌장승을 세운 사례가 있었으므로 유림수에도 비슷한 조형물을 설치했다고 상상할 수 있다. 여기에 1990년대 누문동의 광주일고 교사개축공사 중 발견된 석인상(문관석)도 석옹중 기록에 뭔가 의미를 보태주는 것 같다.

미륵이라 불린 석불, 어디에

그런데 ‘광주읍지’ 기록 속 석옹중이 사실은 본래 유림수 안에 있었던 십신사지 석불을 의미했다고 보면 어떨까? 시간이 흐를수록 이럴 가능성이 더 크다는 것이 필자의 느낌이다.

그렇다면 ‘읍지’에 석옹중이 2개라 했다는 말은 무엇을 의미할까? 십신사지 석불과 마주한 쪽에 또 다른 석불이 있었다는 얘기일까? 전북 익산의 동고도리와 서고도리 석불입상처럼 말이다. 현재로서는 모든 가능성이 열려 있어 이것도 전적으로 배제할 수는 없다.

하지만 그 가능성은 다른 기회에 논하기로 하고 일단은 현존하는 자료만을 놓고 생각해 보면 다른 석옹중 1개란 이 석불이 임동에 있던 시절, 석불에서 100미터 떨어진 곳에 있었던 십신사지 석비가 아닐까 생각된다.

석옹중이 장승 혹은 분묘 앞 석인상을 가리킨 말이었음은 분명하지만 간혹 민간에서 미륵이라 칭하는 석상도 종종 옹중으로 표현되는 경우가 있었다. 물론 1970년대 십신사지 석불의 문화재 명칭도 ‘전라남도 지방문화재 제18호 미륵석불’이었다는 말이 있듯 석불이나 석인상을 미륵으로 부른 경우는 흔했다.

그렇다면 석비도 미륵이라 했을까? 결론부터 말하자면 그렇다. 1910년대 조사된 자료에 의하면 십신사지 석비에 대한 당시 인근주민들이 부르던 이름은 ‘소반미륵’이었다. 두 개의 돌미륵이 서로 마주보고 있다는 광경을 ‘읍지’는 두 개의 석옹중이라 표현했던 것이 아니었나 싶다.

자, 여기까지는 그렇다 치고 ‘석옹중 사이에 있었다는 연못’은 무엇이었을까? 그 흔적은 없지 않는가? 있다 해도 찾을 길은 없지 않는가? 이 얘기는 다음 기회로 미루기로 한다.

조광철 (광주시립민속박물관 학예연구실장)

※광주역사민속박물관 재개관에 즈음해 10여 년에 걸쳐 본보에 연재된 ‘광주 갈피갈피’ 중 광주의 근 현대사를 추려서 다시 싣습니다. 이 글은 2015년 7월 최초 작성됐습니다.