[광주 갈피갈피]좋은 기 지킨 수구막이, 유림수

필자를 포함한 광주사람 열에 일곱이 아파트에 살고 있어 전국 평균보다 높단다. 그래서 특별히 행복하냐고 묻는다면 딱히 답할 말은 없다. 사실 전국 평균 60%와 광주 70%의 차이가 체감도를 좌우하지는 않는다. 아마 100%쯤 육박한다면 모를까?

아파트가 많다 보니 시외에서 광주로 들어설 때 가장 먼저 반기는 것도 아파트다. 늦은 밤 호남고속도로를 타고 오다 차창 밖으로 광산구 첨단지구를 환하게 밝히는 아파트 불빛을 보면, 어떻든 집에 다왔다는 안도감이 든다. 그래서 광주는 아파트 숲에 둘러싸인 전원도시다. 아니면 아파트 장벽으로 에워싸인 성곽도시이거나. 그리고 이런 점에서 대구나 부산 등 다른 지방도시도 크게 다를 바 없다는 생각도 든다.

그런데 아파트 숲이 아닌, 가끔은 진짜 숲을 보고 싶을 때가 있다. 물론 숲은 무등산에도 있고 운 좋게도 아파트 뒤편에도 있다. 하지만 평지에 있는 또 다른 숲을 보고 싶을 때가 정말 가끔씩은 든다.

이런 욕구는 몇주 전엔가 함평과 영광을 거쳐 담양을 한 바퀴 돈 뒤로 더욱 간절해졌다. 함평읍내 근처 대동면에는 한때 줄나무라고 엉뚱하게 소개된 숲이 있다. 느티나무 등 여러 종의 아름드리나무들이 너른 들 가운데로 줄줄이 늘어서 있다. 불현듯 학창시절 읽었던 조이스 킬머의 시가 떠올랐다.

‘시는 나 같은 바보가 짓지만 하느님은 나무를 만드신다.’

영광에도 유명한 법성포 숲쟁이가 있다. 진즉에 도로가 숲이 들어선 능선을 두 토막 냈지만 그래도 산타기를 겁내하는 사람도 오르고 싶은 욕망을 갈고리 질 하는 숲이다. 물론 1610년대 광주목사를 지낸 홍명원은 법성포에 갔다가 “땅 끝은 산을 돌아 큰 바다에 맞닿고, 이곳에 오르는 건 좋은 풍경 때문만은 아니라네”라고 했단다. 하지만 홍명원이 살던 시절엔 숲쟁이가 없어 이렇게 말했을 것이란 게 필자 생각이다.

15만 평 길 따라 늘어선 가로수 대열

담양의 관방제림은 하도 자주 봐서 감흥이 덜하다. 적어도 필자와 딸 아들은 대개 이렇게 생각한다. 하지만 언제나 가족을 데리고 관방제림을 가게 만드는 아내의 생각은 다르다. 가끔 관방제림의 벤치에 앉아 꾸벅꾸벅 졸기까지 하는 것을 보면 정말 이곳을 자기 집 정원쯤이라 믿는가 싶을 때도 있다. 그래서인지 이런 숲이 이 땅에 있다는 게 뿌듯하다.

아쉽다는 말로밖에 시작할 수 없지만 광주에도 예전에 울창한 유림수가 있었다. 한낮에도 하늘을 가릴 만큼 무성했고, 너무 울창해 늦은 밤에 호젓한 그 아랫길을 지날 때면 으스스했다. 사실 이건 유림수 하면 늘 따라붙는 얘기라 필자도 이젠 조금 질릴 정도다. 하지만 그 숲을 기억하는 이들도 이젠 많지 않다. 그 때문에 유림수의 진면목도 잘못 알려진 경우가 왕왕 있다.

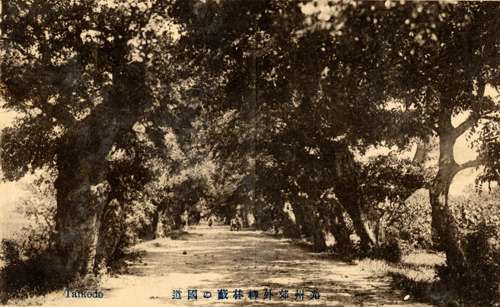

많은 이들이 기억하는 유림수는 가로수다. 일제강점기의 유림수 사진도 대개 그 아래 도로에서 촬영한 것이라 이런 인상을 풍긴다. 게다가 유림수 바깥의 논바닥에서 촬영한 사진들도 길을 따라 길게 늘어선 숲의 모습만을 전해준다. 과연 이것이 온전한 유림수의 모습일까?

19세기와 20세기 초반 여러 ‘광주읍지’에 유림수를 소개한 부분을 보면, 이곳에 초목을 심어 광주의 수구막이로 삼았다는 말이 나온다. 매번 이 대목을 읽을 때마다 생각이 복잡해진 것은 왜 하필 수구 또는 길을 따라 초목을 심어놓고 고을의 좋은 기운이 빠져나가지 않기를 바랐을까 하는 것이었다.

더욱이 1938년 조선총독부 임업시험장에서 펴낸 ‘조선의 임수’란 책에 이 숲이 광주의 군사적 방호 목적으로 식재됐다고 주장한 것도 유림수가 가로수 형태로 있었다는 말과 맞지 않다. 조선시대에 유사시 나무를 쓰러트려 바리케이드라도 쳐서 탱크라도 막을 작정이었단 말인가?

유림수의 진면목은 장대한 기세

그런데 이 모든 혼란의 화근은 유림수를 오로지 가로수 형태로 늘어선 숲이라고 가정한데서 온 것이었다. 한때 임동에는 농업학교, 농사시험장, 임업묘포, 원잠종제조소, 심지어 형무소농장까지 있었다. 그리고 이들 시설은 모두 과거 유림수 터에 세운 것이었다. 그중 형무소농장만 그 면적이 12만 평에 달했다. 그 외 다른 시설까지 합하면 그 규모는 얼른 헤아리기조차 힘들다.

그래서 유림수가 임동을 관통하는 국도 1호선과 광주천 사이에 있다고 가정하고 계산을 해봤더니 얼추 15만 평이 됐다. 이 면적은 조선시대 광주읍성의 10만 평을 훌쩍 넘기는 규모다. 물론 나무도 가로수마냥 길을 따라 쪼르르 놓인 것이 아니었다. 옛 사람들이 이 숲을 광주의 수구막이로 삼았고, 실제 그랬는지 여부는 확실치 않으나 군사용 보호림이나 방풍림으로 삼았다고 했던 것은 바로 이런 유림수의 장대함과 형태 때문이었을 것이다. 또 숲이 본디 국도1호선 너머 맞은편 지역으로까지 퍼져 있었다면 그 장대함은 상상을 초월하는 규모였을 것이다.

그렇다면 이 장대한 숲이 어떻게 사라진 것일까? 숲을 조성하고 가꾼 일도 미스터리이지만 이 숲이 사라진 것도 정말 미스터리한 일이다.

조광철 (광주시립민속박물관 학예연구실장)

※광주역사민속박물관 재개관에 즈음해 10여 년에 걸쳐 본보에 연재된 ‘광주 갈피갈피’ 중 광주의 근 현대사를 추려서 다시 싣습니다. 이 글은 2015년 6월 최초 작성됐습니다.