[좌충우돌 중국차 茶](21) 대만 茶 기행(3)

대만에 오기 전 우려와 기대가 반반이었다.

첫번째는 우기로 접어든 날씨가 도와주지 않으면 고생도 고생이지만 별무소득일 경우가 많다. 다행히 차산으로 뛰어다니는 일정 동안에는 비를 만나지 않았으니, 천우신조라고 해야 할지 모르겠다.

두 번째는 정확하게 특정할 수 없는 모호한 일정이었다. 성격상 속칭 ‘맨 땅에 헤딩’하는 걸 그다지 좋아하지 않는다. 어느 정도 윤곽이 짜여진 스케줄로 움직이는 것이, 밀고 당기는 협상에 능하지 못한 내 입장에서는 스트레스를 적게 받기 때문일 것이다.

중국 속담에 ‘계획은 변화를 따라가지 못한다’라는 말이있다. 그 말처럼 현장에서 수시로 변경되는 일정은 그런가보다 하고 넘어가야만 한다.

우려했던대로 문제가 발생했다. 타이베이로 돌아와서 문의한 숙박료가 더블이 넘는 가격으로 뛰니 주머니가 가벼운 여행객으로서 난감한 입장이다. 하지만 죽으라는 법은 없다. 마침 들려오는 복음이 있었으니 ‘민가에서 자면 어떻겠느냐’는 제의였다. 생각해 볼 것도 없이 땡큐다.

현지인과 동일하게 먹고 자는 것은 최고의 경험이자 공부이다. 그렇게해서 도착한 아파트는 기대에는 약간 못 미치는 환경이다. 이런 이런… 또 배부른 소리의 시작이다.

찍소리 말고 감사히 여기며 지내자. 남자 주인 혼자 사는 집이고, 주인은 서글서글하게 집안의 구조와 편의시설 등을 알려준다.

이틀간 지내기로 한 민가체험 첫날밤 창문을 두드리는 빗소리에 잠이 깨어 시계를 보니 새벽 두 시, 한밤중이다.

문득 신라시대의 최치원이 당나라에 유학왔을 때 지은 시가 생각난다.

‘추풍유고음(秋風唯苦吟), 세로소지음(世路少知音)’ ‘가을 바람 속에서 홀로이 쓸쓸하게 시를 읊고 있는데, 세상에 나를 알아주는 사람은 많지 않네.’

‘창외삼경우(窓外三更雨), 등전만리심(燈前萬里心)’ ‘창밖에는 새벽비가 내리고, 등불 앞의 내 마음은 고향에 가 있네.’

그렇게 대만에서의 또 하루가 시작되었다.

아침은 아파트단지 입구에서 파는 콩국물에 찐만두로 해결했다. 알아두면 좋은 것이 중국에서의 만두(饅頭)는 속에 아무 것도 들어있지 않은 순수한 밀가루 빵이다. 우리가 생각하는 만두는 보통 교자(餃子)라는 군만두를 일컬으며, 물만두는 수교(水餃)라고 부른다.

등불 앞의 내 마음 고향에 가 있네

5월 14일, 이날은 대만의 모친절(母親節) 즉 ‘어머니날’이란다. 모든 어머니들에게 그리고 어머니가 될 여성들에게 축하와 감사의 인사를 전해야겠다. 나도 그 어머니가 가진 사랑의 힘으로 태어나고 길러졌지 않은가.

모처럼 느긋하게 집을 나서 보슬비 내리는 거리를 지나 대중교통을 이용해 국립박물원으로 발걸음을 옮겼다.

지하철 안에서 잠깐 한국으로 전화 통화를 하면서 “고궁박물원 가는 길”이라는 말을 들은 옆자리의 여대생이 한국어로 “이 번 역에서 내리시라”고 한다. 발음이 너무 유창해서 “한국 사람이냐?”고 물었더니, 대만 사람이란다.

대단한 실력이다. 물론 그 실력을 키우기 위해서는 그 만큼의 땀방울을 흘렸을 것이다. 전도가 유망한 대만의 젊은이를 보았다. 행운을 빈다.

요즘 우리의 국력이 날로 신장된 탓인가? 외국에 나가서 한국어로 이야기를 나눌 적에 많은 주의를 기울여야만 한다는 사실을 새삼 느꼈다.

사실 나는 이미 20년 전 쯤에 상해에서 이 보다 더한 경험을 가지고 있다. 당시 다니던 학교에서 기말고사가 끝나자마자 황산으로 등반을 가기 위해 한국인 급우랑 같이 지하철을 타고 상해역으로 이동하는 도중이었다. 늘 인파로 북적이는 상해의 지하철 안은 그 날도 입추의 여지가 없을 정도로 예외가 아니었다. 그런데 옆에 있는 ‘노랑머리에 반쯤 풀어헤친 가슴에는 머리카락(?)이 빽빽하게 난’ 서양 친구들이 햄버거에 콜라를 먹고 마시며 파편이 튀는 줄도 모르고 웃고 떠들며 이야기에 열중이었다.

우리도 이야기 나누다가 그 모습에 약간은 짜증도 나고해서 그다지 좋지 않은 평이 입에서 나오려는 찰나 그 쪽에서 말을 걸어온다.

“안녕하세요?” “이 건 뭔가? 나는 누구이고, 또 여기는 어디인가?”의 표정으로 쳐다보자 “나는 부산 부경대학교에서 프랑스어를 가르치고 있는 교수입니다”라고 또박또박 한국 말을 한다.

당연히 그 때 내 가슴 한 켠에는 서늘한 기운이 지나갔었다. 물론 정색을 하고 이런저런 덕담을 주고 받기는 했지만, 그 일을 계기로 늘 ‘말 조심’에 대해 경각심을 가지려 애쓴다.

이미 선진국으로 진입한 우리의 매너는 달라져야만 한다. 매너의 시작은 입이다.

“발 닫는 곳 모두가 내 집이러니”

각설하고, 어느 도시를 가건 반드시 박물관에 들러야 그 곳의 진면목을 알 수있다고 했던가. 시기를 과거로 조금 거슬러 올라가면 중국의 국공내전 때 장개석의 국민당은 자금과 세력면에서 모택동의 공산당에 비해 압도적인 우위를 점하고 있었다. 하지만 역대 왕조가 그랬듯이 부정부패라는 망국의 늪에 빠지다보니 민심의 이반은 피할 수 없는 결과였다. 결국 국민당은 패전 끝에 대만으로 도망 나오면서 북경 자금성에서 중일전쟁의 전화를 피해 남쪽으로 분산시켰던 진귀한 보물들을 여러 날에 걸쳐 열차와 배로 실어 날라왔다고 한다.

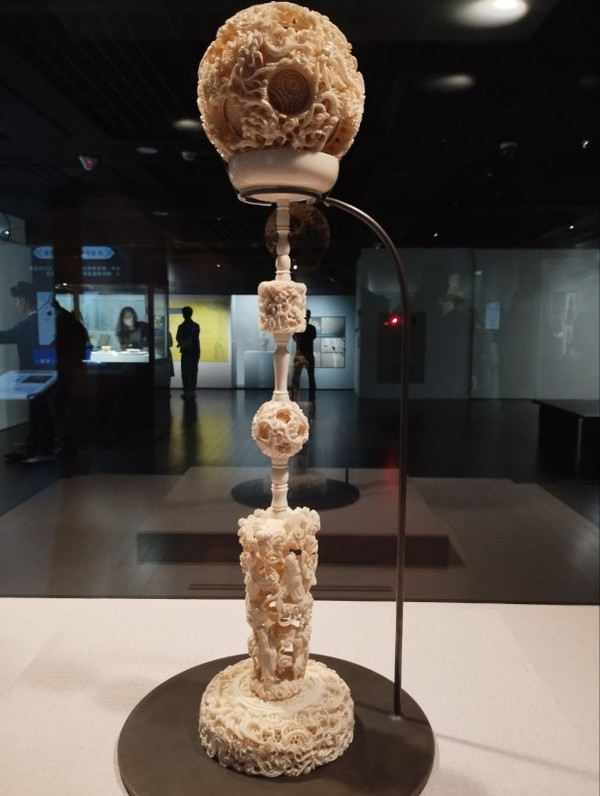

더 놀라운 것은 중국이 갖고있던 유물의 양이 얼마나 많았던지 아직도 북경의 고궁박물관에는 수 많은 국보급 보물이 남아있지 않은가. 이 곳 대만의 고궁박물원은 수장하고 있는 60여 만 점의 문물들을 돌아가면서 전시하고 있는데, 한 바퀴 돌리는데만 60여 년이 걸린다고 하니 평생을 둘러봐야 한다는 말이다.

고궁박물원의 일반 입장료는 NT$(대만달러)350이고, 신분 및 아동 등에 따라 다르거나 무료이니 부담 없이 둘러보기를 권한다.

고궁박물원에 전시된 유물은 선사시대부터 시작해서 청나라 시대까지 다양하다. 그 가운데서 사람들에게 가장 인기있는 유물은 동파육 모양의 육형석(肉形石)과 배추에 여치가 앉아 있는 모습을 옥으로 조각한 취옥백채(翠玉白菜)이다.

날씨 탓인가. 아니면 취향 탓인가. 그냥 심드렁하니 지나치다가 2층의 서화 전시실로 올라가니 눈이 번쩍 뜨인다.

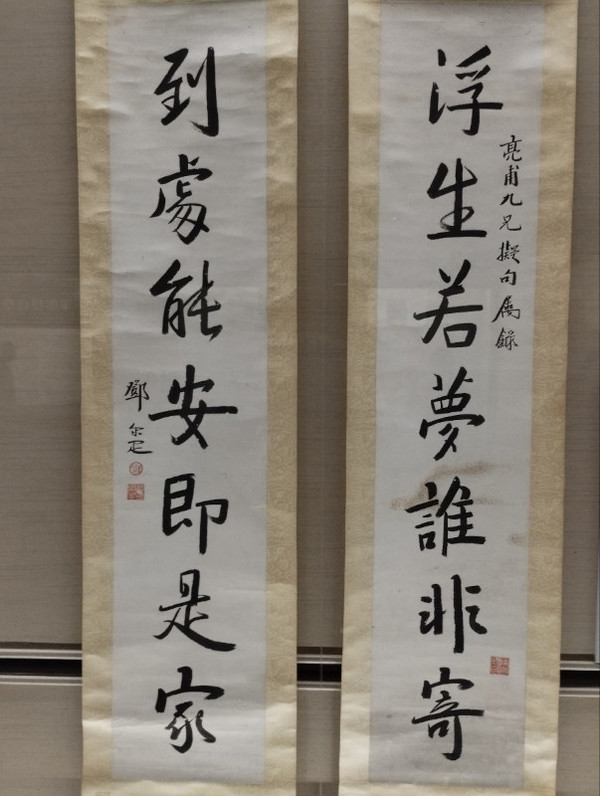

책으로만 배웠던 글귀들이 막상 눈 앞에 있으니 반갑고 감탄사가 계속 튀어나온다. 전시실을 조금 더 지나니 청대의 등이필(鄧爾疋)의 글씨가 보인다. 재상 손장명(孫將鳴)이 자국사(資國寺)를 위해 지었다는 대련(對聯·시문 등에서 ‘대’가 되는 ‘연’)을 쓴 것이다.

‘부생약몽수비기(浮生若夢誰非寄),도처능안즉시가(到處能安即是家)’이다.

풀어 보자면 “한 바탕 뜬구름 같은 인생 누군들 이 세상에 의탁해 살지 않겠는가? 오직 눈 앞의 생활을 귀히 여기면 발 닫는 곳 모두가 내 집이러니” 정도되겠다.

글씨 쓰고, 차 마시고…담박한 일상

오늘은 새벽에는 빗소리에 젖어 향수에 잠겨들었다면, 낮에는 긍정적이고 진취적인 사고에 고개를 끄덕이는 순간이다.

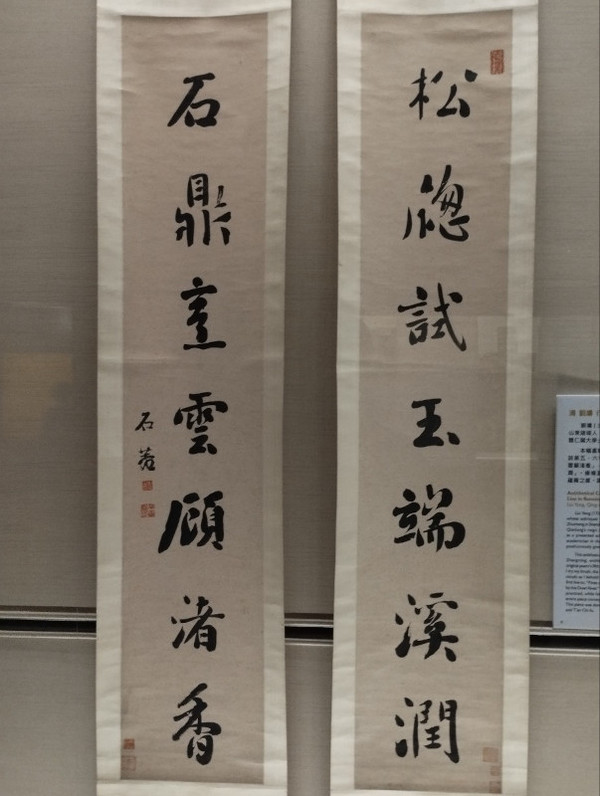

그 옆에 나란히 걸려 있는 또 하나의 대련은 ‘송창시옥단계윤(松窓試玉端溪潤),석정팽운고저향 (石鼎烹雲顧渚香)’이고, “소나무 아래의 창가에서 단계석 벼루를 시험해 보니 옥과 같이 매끄럽기 그지없고, 돌 솥에서 구름을 끓여내니 입안에 고저자순의 향이 가득하네”의 구절이다. 차가 나오는 유명한 대련 가운데 하나이다.

청대의 문장가인 유용이 문징명(文徵明)의 ‘송창시필단계활(松窓試筆端溪滑)’ “소나무 아래의 창가에서 붓을 시험해 보니 단계석 벼루가 매끄럽고”의 구절을 바꿨는데, 뜻과 문맥이 더 유창해서 훗날 원작보다 더 인구에 회자되는 문장이다.

중국의 4대 벼루 가운데 하나인 광동(廣東)의 단계석으로 만든 벼루의 옥처럼 매끄러운 질감과 함께 절강성 장흥(長興)에서 나오는 고저자순(顧渚紫筍)차의 깊은 맛을 표현한 절창이다. 글씨 쓰고, 차 마시는 옛 문인들의 담박한 일상생활을 잘 표현한 글이다.

시간 가는 줄 모르고 3층의 전시실까지 둘러보고 나니 다리가 많이 아프다. 이럴 때 쓰는 사자성어가 주마간산(走馬看山)이다. 이 성어를 중국에서는 주마간화(走馬看花)라고 한다.

‘달리는 말을 타고 꽃을 본다’는 뜻이니 말 그대로 대충대충 둘러 본다는 의미에는 더 정확하다고 생각한다.

이 고궁박물원을 자세히 보려면, 개관부터 시작해서 폐관시간까지 들여다 봐도 부족했을 터였다. 그래도 유구한 역사의 한 부분을 몇 시간 동안이나마 느꼈다는 데 방점을 찍고자 한다.

류광일(덕생연차관 원장)

류광일 원장은 어려서 읽은 이백의 시를 계기로 중국문화에 심취했다. 2005년 중국으로 건너가 상해사범대학에 재학하면서 덕생연차관 주덕생 선생을 만나 2014년 귀국 때까지 차를 사사받았다. 2012년 중국다예사 자격을, 2013년 고급차엽심평사 자격을 취득했다. 담양 창평면에 중국차 전문 덕생연차관(담양군 창평면 창평현로 777-82 102호)을 열어 다향을 내뿜고 있다.