존엄한 죽음에 대하여

우리가 원하는 삶은 무엇인가?

필자는 내 삶의 모토를 이렇게 정하고 있다. “문제는 잘 살고 잘 죽는 것이다.”

기회가 있을 때마다 생각한다. 잘사는 삶만큼이나 잘 죽은 것 또한 중요한 문제다.

99881234! 한번쯤 들어봤을 것이다. 나이든 사람들은 다 아는 숫자 말이다. 99세까지 88하게 살다가 하루 이틀 삼일 정도 앓다가 죽음을 맞이한다. 인간이면 누구나 원하는 그런 삶이 아닐까! 사람들은 그렇게 잘 살기를 바라고 또 그렇게 죽음을 맞이하길 염원한다.

편안하게 죽는 일도 쉽지 않은 일이 되었다

그런데 쉽고 편안한 죽음을 맞이하는 일은 이제 더 이상 쉽지 않은 일이 되어버렸다. 무엇보다도 의료 기술적 진보와 사회문화적인 환경변화가 그 주요 원인이라 하겠다. 자기가 살던 집에서 조용하고 편안하게 죽음을 맞이하는 사람이 과연 몇이나 될까?

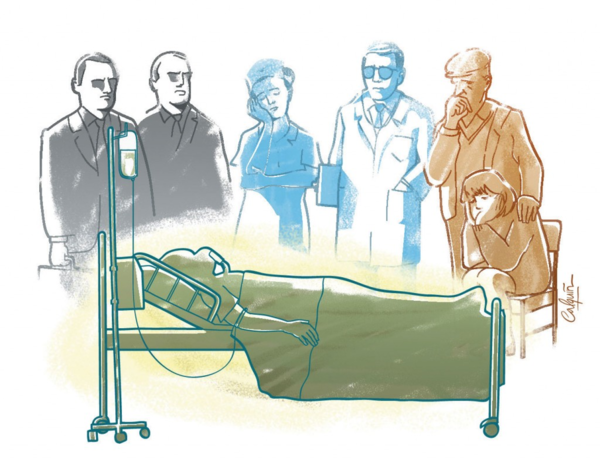

대부분의 사람들은 중환자실에서, 요양병원이나 요양원에서 생의 마지막 시간을 보낸다. 무의미한 생명연장으로 시간을 보내다가 죽는 일이 다반사가 된 것이다. 그러나 다행히 우리 사회에서도 오랜 논란 끝에 무의한 연명치료를 중단할 수 있는 의료적 선택과 결정이 합법화되었다.

연명의료결정법은 웰다잉의 소극적 가능성만을 담고 있다

연명의료결정법 혹은 웰다잉법이 시행됨으로써 환자들은 자신의 의사에 따라 치료 중단을 결정을 할 수 있게 되었다. 의료인들 또한 치료 중단으로 인한 법적 제재와 처벌을 피할 수 있게 되었다.

연명의료결정법이 국회를 통과한 2016년 쯤 이었을 것이다. KBS <시사기획 창>은 관련 문제를 다루는 방송에서 이런 메시지를 던졌다. “웰다잉법, 끝이 아니라 시작입니다.” 이 짤막한 문구 속에 문제 사태의 본질이 무엇인지, 그리고 논의가 어느 방향으로 전개될 것인지 잘 드러나 있다. 이제 막 제정된 연명의료결정법을 두고서, 그것을 시작에 불과하다고 논평한 것이다. 그것이 시작이었다면, 그 끝은 아마도 안락사의 법제화가 될 것이다.

소극적 안락사에 해당하는 무의미한 연명치료의 중단은 실제로 시작에 불과했다. 안락사에 관한 법 제정은 그 당시에 이미 머지않은 미래에 제기될 안락사 이슈를 잉태하고 있었던 것이다.

존엄한 죽음에 대한 국민들의 관심이 매우 높다

안락사에 대한 국민들의 의식의 변화는 생각보다 매우 빠르게 진행되고 있다.

조사에 따르면 대다수 국민들은 적극적 안락사를 찬성하고 있다. 특히 65세 이상 노인들을 대상으로 한 조사에서는 찬성 비율이 90%를 훨씬 넘는다고 한다. 국민들의 이러한 의식과 태도 변화는 작년에 국회의 입법 과정에 반영됐다. 더불어민주당 안규백 의원이 <조력존엄사법>을 대표 발의한 것이다. 물론 이 법은 새로운 법률안은 아니다.

기존의 연명의료결정법을 일부 개정하자는 것이다. 암이나 불치병 등으로 고통을 겪고 있는 말기 환자의 요구에 따라 담당의사가 도와서 환자 스스로 삶을 마칠 수 있도록 하자는 것이다. 여기서 조력존엄사란 보통은 의사 조력 자살로 불리기도 하는데, 이는 환자 스스로 약물을 주입한다는 점에서는 안락사와 구별된다.

안규백 의원에 따르면 국민의 80% 이상이 안락사에 찬성하는 등 존엄한 죽음에 대한 국민들의 관심이 매우 높다. 대다수 국민들은 회복 가능성이 없는 환자의 경우 본인의 의사에 따라 스스로 삶을 마감할 수 있는 자기결정권을 갖는데 찬성하고 있다.

국민들의 높은 관심과 여론에도 불구하고 조력존엄사법은 1년 넘게 별다른 진전 없이 국회에 계류 중인 상태다. 그럼에도 불구하고 향후 우리 사회에서 안락사의 법제화를 둘러싼 논쟁은 더욱 뜨겁게 전개될 것으로 전망된다. 아니 그렇게 기대하고 있다.

한편에서는 죽음의 문제에서도 개인의 자유와 자기결정권이 제대로 작동해야 한다고 주장한다. 다른 한편에서는 안락사의 법제화가 생명존중이라는 공동체의 근본 가치와 질서를 크게 훼손할 것이라고 우려한다. 찬반양론에는 극명한 생각의 차이, 가치관의 차이가 있다. 그런 만큼 공론의 장에서 공약 가능한 합의점을 찾기란 쉬지 않을 것이다. 다소간 시간이 걸리겠지만 결국은 여론이 우세한 쪽으로 결론이 날 것으로 보인다.

안락사의 법제화는 더 이상 미룰 수 없는 현실적인 문제다

잘사는 삶, 좋은 삶의 문제만큼이나 좋은 죽음, 편안하고 안락한 죽음의 문제는 중요하다. 특히 연명의료 기술이 발달하여 쉽고 편하게 죽을 수도 없는 우리 시대에는 더더욱 그렇다. 무의미하게 생명을 연장하는 것은 인간의 존엄성과 품위에 어긋난다.

인간은 존엄한 존재다. 죽는 순간까지도 존엄성과 품위를 지킬 수 있어야 한다. 쉽고 편하고 점잖게 죽음을 맞이할 수 있어야 한다. 이러한 삶의 가치가 우리 사회에서도 머지않은 미래에 실현될 수 있기를 희망한다. 가능한 한 빠른 시일 내에 웰다잉의 적극적인 가능성이 열릴 수 있기를 염원한다.

법과 제도를 잘 만들어야 한다

이를 위해서 무엇보다도 법과 제도를 잘 만들어야 한다. 왜냐하면 법과 제도는 개인의 이익관심과 공동체의 이익관심을 조화롭게 하는데 결정적인 요소이기 때문이다. 안락사의 법제화는 이제 더 이상 미룰 수 없는 사회적 문제가 되었다. 그렇다면 자유와 자기결정권의 확대라는 개인들의 정당한 이익관심을 반영하면서도 생명존중이라는 공동체의 가치를 최대한 지켜낼 수 있는 방안을 찾아야 할 것이다.

나아가 인간의 존엄성과 삶의 가치를 지키는 길이 무엇인지 반성적인 고민이 필요하다. 인간의 존엄성에 대한 기본권이 사람들의 필요와 이익관심에 대한 요구를 적극적으로 반영해야 한다면, 인간다운 죽음이야말로 인간의 존엄성과 가치를 지키는 필수불가결한 요소인 것이다.

김양현 (전남대 철학과 교수)

감사합니다~~♡