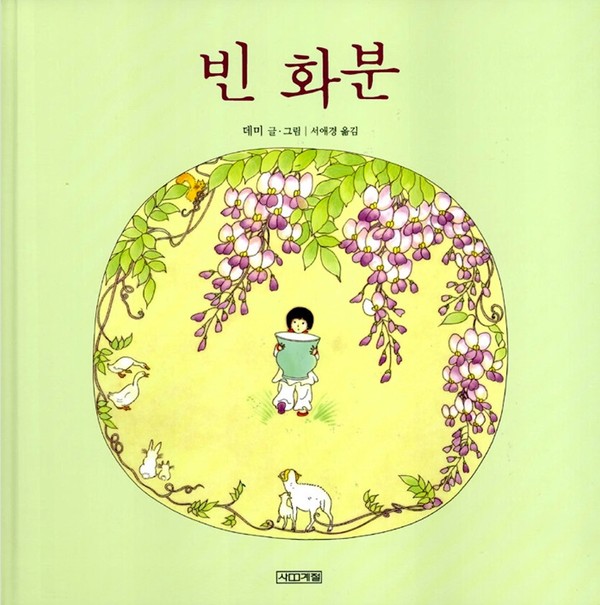

[작은 책방 우리 책들] ‘빈 화분’(2006, 사계절)

인간에게는 누군가에게 인정받고자 하는 마음이 있다. 멋진 사람이, 부끄럽지 않은 사람이 되고 싶을 것이다. 연말연시. 지난 한 해를 돌아보고 앞으로 또 한 해의 계획을 세우며 많은 사람들이 생각하는 기준이란 대체로 이런 것들이다. 누구에게 보여도 부끄럽지 않았던 한 해가 되었기를 바라고, 누구에게 보여도 부끄럽지 않을 한 해를 만들고 싶어하는 것. 이것은 우리에게 매일같이 필요한 다짐이기도 하지만 자기 자신의 시선과 타인의 시선 모두를 신경쓰고 의식하게 되는 방식이기도 하다.

데미가 글을 쓰고 그림을 그린 ‘빈 화분’(2006, 사계절)은 중국에서 전해져 내려오는 옛이야기를 담은 그림책이다. 데미의 그림은 오래된 이야기를 정리한 것이 낡게 느껴지지 않을 정도로 섬세한데, 그러한 선에서 예스러움이 묻어져 나와 짤막한 줄글에도 쉽사리 집중이 된다. 은은한 문양을 깐 배경 중앙에 둥근 그림이 배치되어 있는 구성은 창 너머로 이야기의 세계를 구경하는 듯한 느낌을 준다.

‘빈 화분’은 옛날 중국에서 살았던 꽃을 사랑하는 ‘핑’이라는 이름의 소년을 주인공으로 하는 이야기다. ‘핑’은 풀과 나무 그중 무엇을 심어도 요술을 부리는 것처럼 매번 무럭무럭 자라 꽃을 활짝 피울 줄 알았다. 물론 ‘핑’이 아닌 백성들도 꽃을 심고 가꾸기를 좋아하여 이 나라에서는 언제고 꽃향기가 떠나지 않았다. 나이가 지긋하게 든 임금 역시 마찬가지였는데, 그는 나이가 한참 들어버려서 이 사실을 이용해 왕위를 이을 후계자를 찾아내기로 한다. 이 나라에 사는 모든 아이에게 꽃씨를 하나씩 나눠주고 ‘한 해 동안 가장 정성을 다해 꽃씨를 가꾼 아이에게 왕위를 물려주겠다’는 것이다.

이 새로운 시험 방식에 온 나라가 들썩였다. 부모 아이 할 것 없이 들떴고, 자기 자식이, 혹은 자신이 다음 후계자로 뽑히길 바랐다. ‘핑’ 역시 마찬가지였다. 그는 가장 예쁜 꽃을 피울 자신이 있었으니까. 하지만 이상하게도, 기름진 흙을 화분에 심었는데도 아무 일도 일어나지 않았다.

한 해가 지나고, 봄이 와 다른 아이들이 형형색색 예쁜 꽃 화분과 함게 궁궐에 몰려들 때까지도 ‘핑’의 화분에서는 아무것도 자라지 않았다. 자신이 실패했다고 느껴 의기소침해진 ‘핑’에게 아버지가 말한다.

“정성을 다했으니 됐다. 네가 쏟은 정성을 임금님께 바쳐라.”

‘핑’은 빈 화분을 들고 궁궐로 향한다. 임금은 알록달록 아름답게 핀 화분들을 천천히 살펴보다가, ‘핑’에게 왜 빈 화분을 들고 있느냐고 물었다.

핑은 왈칵 울음을 터뜨리며 대답했습니다.

“임금님게서 주신 씨앗을 심고 날마다 물을 주었지만, 싹이 나지 않았사옵니다. 더 좋은 화분에 더 좋은 흙을 담아 심어도 사기 나지 않았습니다! 꼬박 한 해를 돌보았지만 아무것도 자라지 않았습니다. 그래서 오늘 꽃이 없는 빈 화분을 들고 온 것입니다. 이 빈 화분이 제 정성이옵니다.”

‘빈 화분’ 중에서.

임금님은 그 말을 듣고서야 웃었다. 아이들에게 나누어주었던 씨앗들이 전부 익힌 씨앗이라 싹조차 날 리 없었던 것이다! 그는 ‘핑’의 정직함과 진실을 전할 수 있는 용기를 치하하며 ‘핑’을 왕으로 삼기로 한다.

‘핑’은 결국 임금의 후계자가 되고, 마지막에는 휘황찬란한 마차에 타 수많은 말의 고삐를 잡게 된다.

어떻게 보면 이 이야기는 이득을 얻는 방법에 관한 이야기일지도 모른다. 어떤 일을 겪었든 사실 그것이 제법 가치 있는 일이라는, 그래서 끝내 인정을 받고 광명을 찾을 날이 올거라는 이야기로 읽기가 쉽다. 하지만 내 이목을 끈 것은 바로 제목이다. 이 책은 ‘왕이 된 핑’도 아니고, ‘현명한 핑’도 아니고, ‘빈 화분’이다. 중요한 것은 핑의 화분이 비어있었고, 그것이 그대로 존재할 때 가치 있었다는 사실이다.

살아가다 보면 종종 시간이 낭비되었다는 비관에 빠지게 된다. 노력했는데도 이룬 것이 없는 것 같고, 내가 한 노력이 전부 쓸모없게 소모된 것 같다는 생각에 고통스러워진다. 그럼 우리는 그것을 포장하고, 어떻게든 세상의 기준에, 타인의 기준에, 타인을 만족시킬 수 있다고 느껴지는 나의 숨 가쁜 기준에 맞춰서 평가하려 한다. 내가 그리 크게 실패한 것이 아니라 할지라도 변명하고 싶어진다.

하지만, 만족의 기준은 대체 어디에 그을 수 있는 것일까? 점점 더 성과주의가 득세하는 현실에서 남들보다 더 잘난 것이 좋은 일이라면 누군가는 필연적으로 실패자가 되어야 한다. 끝없는 실패에 대한 공포를 서로에게 폭탄돌리기 하듯 떠넘겼다가는 각자의 마음속 불안이 더욱 커질 뿐이다. 그럼 우리는 거짓에 익숙해질지 모른다. 그런 삶은 참 연약할 것이다. 한 사람이 얼마나 성공했고 또 실패했는지를 가르는 기준은 우리가 정할 수 있고 우리가 정해야 한다. 당장에 보이거나 잡히지 않더라도 살아있기만 한다면 우리는 매일매일 조금씩 나아갈 기회를 얻으니 말이다.

정말로 일 년이 끝나간다. 당신은 삶의 어느 구석에선가 게을렀고, 못된 짓을 했으며, 또한 열심히 분투했을 것이다. 그 속에서 어느 한 가지라도 스스로를 잘 들여다보자. 스스로에게 진실되었던 부분들을 알아주자. 겉잡아 보았을 때 이룬 것이 없다고 할지라도 너무 일찍이 서글퍼 말자.

‘아버지’의 말처럼 빈 화분일지라도 그것이 내가 만든 나의 성과다. 정말 ‘이뤄낸 것이 없’다고 할지라도, 그 사실을 인정하고 그대로 드러낼 줄 아는 마음의 힘이야말로 우리 곁을 알게 모르게 스쳐지나는 기회를 붙잡을 수 있는 기반일 것이다.

문의 062-954-9420.

호수 (동네책방 ‘숨’ 책방지기)