[임유진의 무대읽기] 연극 ‘이장(移葬)’

‘제17회 차범석 연극상’ 수상작

‘제38회 광주 연극제’ 두 번째 작품은 극단 ‘까치놀’의 ‘이장(移葬)’이었다. 묘를 옮긴다는 의미의 ‘이장(移葬)’은 극작가이자 연출가인 박근형의 작품이다. ‘이장(移葬)’은 2023년에 ‘제17회 차범석 연극상’을 받았다. 이번 극단 ‘까치놀’의 ‘이장(移葬)’은 이영민 씨가 연출을 맡았다.

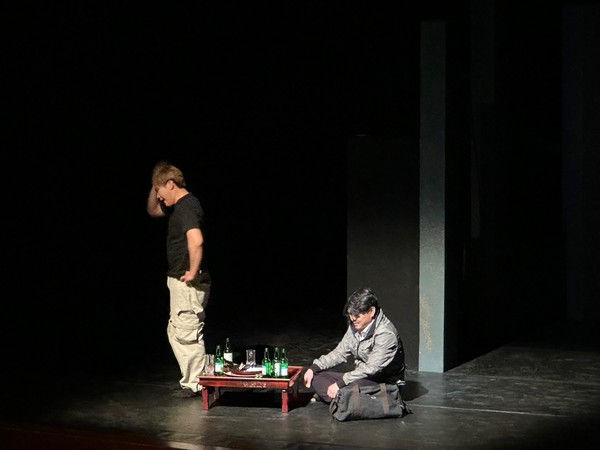

무대에는 바깥과 내부를 가르는 기둥(골조)이 몇 개 있다. 오른쪽에는 벽이 세워져 있다. 무대 중앙에 단이 하나 있고, 거기에 나이 든 엄마가 누워 있다. 이 단출한 무대 장치는 의외로 작품을 잘 설명해준다. 사실적이기도 하고 그렇지 않기도 한 작품의 내용과 별다른 장치 없이 깔끔하게 설치된 무대가 서로 호응했다.

극이 시작되면 엄마의 시동생이 등장해서 형님의 묘를 옮겨야 한다고 말한다. 형님의 묘가 있는 곳이 공공주택단지로 선정되어 기한 내에 이장해야 한다고 한다. 엄마는 자신은 그런 일을 잘 모르니 알아서 해달라고 한다. 시동생은 주민등록증을 잊지 말고 챙기라고 한다. 여기까지만 보면 ‘이장(移葬)’은 죽은 남편의 묘를 옮기는 것(移葬)에 관한 이야기인 것 같다.

하지만 ‘이장(移葬)’에서 이장은 중심 이야기가 아니다. 같이 살았을 때 좋은 기억이 별로 없는 남편, 혹은 세 남매의 아버지인 남자의 이장을 계기로 남은 사람들의 이야기가 펼쳐지는 것이 이 연극, ‘이장(移葬)’의 주요 줄거리이다.

그래서 ‘이장(移葬)’에 포커스를 맞추고 이 연극을 보면 길을 잃기 십상이다. 가족을 제외한 다른 사람에게는 한없이 좋은 사람이었던 남편 혹은 아버지가 준 상처를 간직한 채 살아남은 이들의 현재를 얘기하기 위해서 작가는 ‘이장(移葬)’이라는 화두를 툭 던진 것이다.

엄마는 치매기가 있다. 벽에서 소리가 들린다고 힘들다고 호소한다. 그 소리는 엄마에게만 들릴 뿐 다른 사람에게는 들리지 않는다. 그래서 자식들은 엄마의 괴로움을 무시한다. 이혼한 큰아들은 마땅한 직업도 돈도 없이 나이 든 엄마에게 얹혀살고 있다.

배달업을 하는 둘째 아들은, 동화 작가에 학습지 교사로 잘 나가다가 요즘은 주식으로 돈을 버는 아내의 눈치를 보며 전전긍긍 살아가는 처지다. 그나마 엄마에게 경제적으로 도움을 주는 사람은 비행기 승무원인 딸인데, 외국으로 발령이 나서 이제 곧 한국을 떠난다.

아버지의 죽음 이후에 가족에게 남겨진 것은 궁상맞고 지지부진한 삶, 거기에 가난하기까지 한 삶이다. 가족은 모두 죽은 아버지에게 애증의 감정을 품고 있다. 자식들은 아버지가 미운데, 미웠는데 돌아보니 어느새 자신이 아버지와 닮아가고 있는 것을 목도하게 된다. 자신이 증오해 온 사람의 모습을 닮아가고 있다는 인식만큼 무서운 것도 없을 것이다. 그래서 자식들은 더 힘들다.

엄마는 벽에서 소리가 들린다고 할 때만 단에서 나와 벽 가까이 간다. 그 외에는 무대 위의 단에서 거의 벗어나지 않고 연기한다. 그 공간은 엄마의 무덤처럼 느껴진다. 이장이 필요한 사람은 아버지가 아니라 엄마 같다.

엄마에게는 다른 공간, 다른 삶이 필요해 보인다. 하지만 자식 중 그 누구도 엄마를 온전히 이해하거나 도우려고 하지 않는다. 그들은 저마다의 삶에 지쳐있고 하루하루 연명하기에 바쁘다. 소리가 들린다는 벽을 큰아들이 망치로 깨부수지만, 엄마를 위해서라기보다는 자신의 울분을 거기에 투사해서이다.

큰아들 역할을 맡았던 배우 한종신은 이번 광주 연극제에서 연기상을 받았다. 관객 중에서는 그의 연기가 맘에 들지 않는다고 평한 사람도 있었지만, 바람 난 아내에게 전 재산을 위자료로 주고, 언젠간 일하게 될지 모르는 그 날을 위해 가방 안에 망치를 갖고 다니면서 엄마에게 탄 용돈을 모조리 복권에 투자하는 신산하기 이를 데 없는 중년 남자를 표현한 그의 연기가 누군가에게는 통했다는 증거다. 무대에 등장하는 모든 장면에서 그가 작품의 큰아들로 있으려고 했다는 것에 나도 동의한다.

사실 ‘이장(移葬)’은 배우들의 섬세한 감정 연기가 필요한 작품이다. 관객을 한숨 쉬게도 했다가 어느 순간에는 허탈한 웃음으로 끌고 가야 한다. 대사 하나하나에 호흡을 섬세하게 조절해야 하고, 배우들 간의 호흡도 잘 계산되어 완벽한 앙상블을 이루어야 한다. 그래야만 어쩌면 들여다보기 싫을 수도 있는 그들의 궁상맞고 찌질한 삶의 이야기가 관객에게 스며들어 나는, 내 가족은 어떻게 살고 있는지 돌아보게 만들 수 있다.

이번 극단 ‘까치놀’의 ‘이장(移葬)’에서 그 앙상블이 완벽하게 재현되었다고는 하기 힘들지만, 배우들이 진지하게 임한 것은 사실이다.

엄마는 남편의 묘를 이장하기 전에 눈을 감는다. 쓸쓸하고 일견 초라한 죽음을 맞는다. 가부장적이고 폭력적이고 아내 아닌 다른 여자들만 사랑했던 남편과의 삶도, 그 남편과의 사이에서 낳은 세 자식과의 삶도 행복했다고 할 수 없는 한 여인이 작은 몸을 웅크리고 이승에서의 삶을 마감한다.

그 좁고 작은 공간 말고, 아니 좁고 작더라도 마음이 편하고 따뜻한 곳에서 잠시라도 살다가 갔으면 어땠을까 싶은 생각은 나만 했을까. 아니면 그 자식들도 했을까.

연출 의도에도 밝혔듯이 연출가 이영민은 이 작품을 통해 가족의 의미를 되새기는 시간을 주고 싶었던 것 같다. 작품을 보고 아버지를 떠올린 사람도 있고, 어머니를 떠올린 사람도 있고, 전체적으로 가족이란 무엇인가를 생각한 사람도 있었을 것이다. 만약 그랬다면 이 작품은 성공했다고 보인다.

임유진 (연극을 좋아하는 사람)