다양한 정당 출현 토대·다원화된 민의 대변

2024년 6월 1일은 어떤 날인가요? 바로 인도 하원의원 선거(총선)의 마지막 투표 날입니다. 인도는 의원내각제 국가로, 하원(로크 사바)에서 과반수 이상의 의석을 확보한 정당이 집권하며, 대통령은 헌법 제 75조에 따라 하원을 구성하는 다수당 대표를 총리로 임명하고, 총리가 장관을 선출하는 정치 구조입니다.

이번 총선의 전체 의석은 543석으로, 유수의 언론들은 모디 총리가 주도하는 인도인민당이 2019년처럼 과반수 의석을 단독으로 확보해 압도적 승리를 할 것으로 예상했습니다. 왜냐하면, 총선에 앞서 2023년 실시된 주의회 선거 결과에서 인도인민당이 좋은 성적을 거두었기 때문입니다.

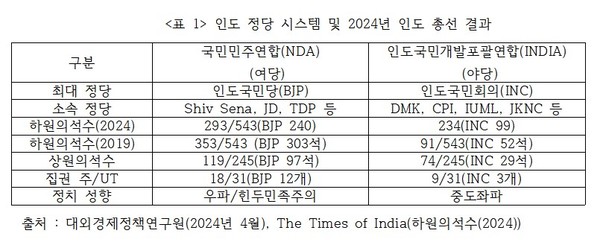

하지만, 인도 총선 결과는 예상과는 약간 다르게 나타났습니다. 현 모디 총리가 속한 인도인민당(BJP)이 주도한 선거연합인 ‘국민민주연합(National Democratic Alliance, NDA)’이 전체 의석 가운데 293석을 획득하여 과반(272석)이상의 의석 확보에 성공했지만, 인도인민당 단독으로 과반수 의석을 차지하는데 실패하였습니다. 하여 국민민주연합에 속한 다른 정당들과 연정이 불가피해진 것입니다. 네루 초대 총리의 증손자인 라훌 간디 전 인도국민회의(INC) 총재가 주도한 야당 선거연합인 ‘인도국민개발포괄연합(Indian National Developmental Inclusive Alliance, INDIA)’은 이번에도 다수당이 되지 못하여 총리 배출에 실패하였습니다.

따라서 2024년 인도 총선 결과 모디 정부 집권 3기가 열린 것입니다. 모디 총리는 2014년 첫 집권 이래 10년 동안 인도 정부를 이끌어 왔는데, 이번 총선을 통해 다시 총리가 됨으로써 네루 초대 총리에 이어 인도 역사상 2번째로 3연임하는 총리가 탄생하는 것입니다.

이번 인도 총선을 계기로 인도 선거제도를 살펴보고 한국에 주는 교훈이 무엇인지 광주드림 독자 여러분과 나누어 보고자 합니다.

첫째, 이번 총선의 유권자는 약 9억 5000만명 정도로, 5년 임기의 연방하원 의석을 놓고 약 2294개 정당의 8300여명의 후보가 출마한, 그야말로 ‘세계 최대 민주주의 선거’라고 할 수 있습니다.

위 <표 1>에서 보듯이, 인도는 정당 간 선거이전 연합(pre-election alliance)을 구성하는 독특한 정치적 특징을 보이고 있습니다. 한국의 경우에도 이번 총선에서 비례대표 선거의 경우 전략적 제휴를 통한 정당 간 선거이전 연합을 만든 경험이 있습니다. 따라서 한국도 인도처럼 다양한 성향의 정당과 의원들이 선출되어 다원화된 민의가 대변될 수 있도록 서로 연합하기 위해서는 하루 빨리 소선구제도에서 중대선거구제도로 변경이 필요합니다.

둘째, 인도의 경우 투표는 전자투표기를 사용하기 때문에, 9억 명 이상의 유권자가 참여할지라도 약 6주 정도의 선거기간만 필요하며, 개표는 불과 단 하루도 걸리지 않습니다. 인도 전자투표기와 여기에 사용되는 소프트웨어는 전자기기를 만드는 인도국영회사와 인도의 최고명문대학인 인도공과대학(IIT)이 공동 개발하였습니다.

다른 나라 사람들은 한국을 IT강국이라고 생각하는데, 한국도 인도처럼 완벽한 전자투표기를 도입하여 직접선거에 활용하면 어떨까요?

다수의 한국 국민들은 현재 한국의 양당 정치제도 아래 의원들(국회의원 및 지방의회 의원 등)이 민의를 제대로 반영하기 힘든 구조라고 생각하고 있어, 차라리 의원 수를 줄이거나 없애고 직접민주주의를 시도하는 것은 어떨지 생각하고 있습니다.

셋째, 인도의 전자투표기에는 후보자의 번호와 이름 그리고 정당 그림이 표기되어 있습니다. 2024년 한국 국회의원 선거에 비례대표로 나온 분들이 너무 많아 선거 투표용지가 매우 길었던 것을 기억하실 것입니다. 그래서 일부 한국 유권자들의 경우 본인이 결정한 후보를 찾는데 너무 힘들었다는 이야기를 들었습니다. 이런 점을 해결하기 위해 한국의 정당들에게 정당 이미지 혹은 로고를 사용하게 한 후 인도 투표용지처럼 정당 그림을 표시하면 어떨까요?

넷째, 인도 전자투표용지에는 NOTA(해당 사항 없음 혹은 지지하는 후보자 없음) 선택 칸이 존재합니다. 상당 수 한국 유권자들의 경우, 선거 때 지지할만한 후보자가 사실은 없는데 할 수 없이 차차선을 선택하고 있다고 고백하는 사람들이 많습니다. 예를 들면, 한국도 NOTA 칸을 만들어 NOTA의 유효 득표율이 1위 득표율보다 많을 경우, 그 선거는 재선거를 실시하거나(이 경우 기존 후보들은 재출마 불가함) 당선자 배출을 하지 않는 것입니다. 그렇게 되면 민심과 거리가 멀거나 포퓰리즘에 기반한 선거공약이 난무하는 한국의 정치풍토가 개선되지 않을까요?

마지막으로, 인도는 하원 의석 543석 중에 ‘지정 카스트’ 및 ‘지정 부족’ 출신 의원들 몫으로 131석이 배정돼 있습니다. 인도 전체 인구의 약 25%를 차지하는 사회 소외계층을 대변하기 위한 정책입니다. 또한 전체 하원 의석 3분의 1을 여성에게 할당하자는 법안이 이미 통과되었지만 아직 시행은 하지 않고 있습니다.

한국 국회의원 선거제도는 어떤가요? 이번 22대 국회에 선출된 지역구 국회의원 254명과 비례대표 국회의원 46명 중 과연 몇 %가 사회 소외계층을 대변하는 국회의원이라고 할 수 있을까요? 22대 국회의원 선거 결과를 보면, 특정 계층과 특정 연령대 그리고 특정 직업군 국회의원들이 너무 많습니다. 따라서 한국도 인도처럼 전체 국회의원 중 청년과 여성 그리고 사회 소외계층 몫으로 몇 %를 배정하는 제도를 도입하면 어떨까요? 그러면 한국의 민주주의는 더욱 발전할 수 있을 것입니다.

상기 의견 등을 참고하여 향후 각 한국의 정당들이 선거제도를 개선하여 희망 대한민국을 만들어 나가는데 앞장 서주길 기대합니다.

박현재 <전남대학교 경영연구소장 & 디지털미래융합서비스 협동과정 교수, 지속가능 디자이너 (Sustainability Designer)>