좌충우돌 중국차(茶) (49) 암군 송휘종·주지육림의 혼군 은주왕

이번 회부터 반발효차인 청차에 관한 이야기 시간이다. 청차에서 가장 뛰어난 차는 무이암차이고, 무이암차를 이야기하자면 어차원(御茶園)이 연상된다.

송대에는 황실 전용 다원인 어차원이 있던 북원(北苑)으로 관리를 파견하여 차의 재배 및 제다를 감독, 차를 납품하도록 하였다. 당시의 행정구역 명칭은 건안(建安)이었고, 현재는 복건성(福建省) 건구시(建甌市) 봉황산(鳳凰山) 일대이다.

송대의 어차원과 함께 빼놓을 수 없는 인물이 바로 송휘종(宋徽宗) 조길(趙佶1082~1135)이다.

송휘종은 송나라의 제8대 황제이자 서화가이기도 하다. 1100년 그의 형 철종(哲宗)이 세상을 떠났으나, 후사를 이을 아들이 없었기에 동생인 조길이 황위를 계승하였다. 그는 즉위 후 과도한 사치 생활과 도교(道敎)에 빠져 정사를 돌보지 않았다. 이는 부패 정치로 이어졌고, 곳곳에서 농민 봉기가 일어났다. 이 가운데서 1119년에 일어난 송강(宋江)의 봉기는 후일 부단히 가공되어 소설 수호전(水滸傳)의 배경이 된 역사 소재가 되었다.

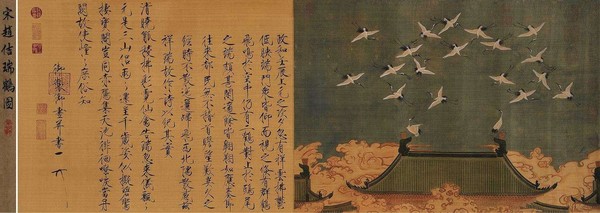

조길은 황제보다는 예술가에 더 어울리는 사람이었다. 그림은 궁중의 화가보다도 더 뛰어나 서학도(瑞鶴圖)라는 명작을 남겼고, 글씨는 수금체(瘦金體)라는 독창적인 서체를 창안해 내었다.

또한 차에 관해서는 대관차론(大觀茶論)이라는 학술 가치가 높은 서적을 저술하였다.

대관차론은 20편으로 이뤄져 있으며, 북송 시기의 증청단차(蒸靑團茶)의 산지·제다·팽시(烹試:우리기·품질·투차(鬪茶) 등의 풍습) 등이 모두 상세히 기술되어 있다. 그 가운데 점차(點茶) 부분은 뚜렷한 견해와 깊이 있는 논술로 북송 이래로 중국의 차 산업 발달 정도와 제다 기술의 발전 상황을 반영한 진귀한 문헌자료이다.

하지만, 황제가 국사를 팽개치고 잡기에 빠졌으니 그 나라가 온전할 리가 없을 것이다. 국가에서 고아원과 노인당을 운영했으며, 한때는 전 세계 경제의 80%를 차지했을 정도로 부강했던 송나라도 휘종이라는 혼군(昏君)을 만나 그 운명을 다하게 되었다.

1126년 금나라 군대가 도성에 이르자 신하들의 의견을 들어 태자 조환(趙桓)에게 황위를 선양하였으나, 종국에는 1127년 황제인 그 아들 흠종(欽宗)과 함께 금나라의 포로가 되었다.

1135년 현재의 흑룡강성(黑龍江省)에 있는 오국성(五國城)에서 사망하였으며, 1142년이 되어서야 그의 유해는 절강성(浙江省) 소흥(紹興)에 안장될 수 있었다. 참고로 동북의 오국성은 강남의 소흥에서부터 2700km가 넘는 먼 거리에 있는 변방이다.

송휘종보다 앞서 주색(酒色)으로 나라를 망친 군왕에 관한 기록이 있다. 하(夏) 나라의 걸왕(桀王)과 더불어 대표적인 폭군으로 알려진, 은(殷)나라의 주왕(紂王)은 술로 연못을 만들고, 고기로 숲을 이루어 아무 곳에서나 먹고 마실 수 있게 만들었다는 뜻의 주지육림(酒池肉林)의 고사성어를 등장시킨 인물이다. 또한 극단적인 사치와 황음(荒淫)으로 나라를 망치게 한 대표적인 인물로도 인구에 회자되고 있다.

주왕(紂王)이 유소씨(有蘇氏)의 반란을 진압하고, 그의 딸인 달기(妲己)를 취하였다. 달기는 재색이 워낙 출중하여 주왕은 그의 환심을 사기 위해 원하는 것은 모두 들어주었다. 마침내 도읍 근처에 호화롭기 그지없는 녹대(鹿臺)를 짓고, 가무를 좋아하는 달기를 위해 궁중에서 밤낮을 가리지 않고 곡을 연주하게 하였다. 그에 더해 길이 10장(1장=3.3m), 폭 5장, 깊이 2장의 연못을 파고 그 안에 술을 채우는 것도 모자라 연못 주위의 나뭇가지에는 짐승 수백 마리를 도축하고 요리한 뒤 가장 맛있는 부위만을 골라 걸어놓게 하였다.

이러한 사치와 무도함은 백성들의 반감을 사게 되었고, 이 기회를 틈탄 주(周)나라의 무왕(武王)이 각지의 제후들과 연합하여 목야(牧野) 전투에서 은나라를 일거에 멸망시켰다. 이에 도망갈 곳이 없어진 주왕과 달기는 녹대에서 생을 마감하였다.

위의 두 사례에서 보듯이 나라를 다스리려면 백성들의 삶을 보살피는 데 전력을 기울여도 쉽지 않은 일이다. 하물며 정사를 외면하고, 폭정을 일삼으며, 술독에 빠진 군왕은 백성들로부터 버림을 받는 것이 천도(天道)가 아니겠는가.

“군주민수(君舟民水): 임금은 배요, 백성은 물이다. 재주복주(載舟覆舟): 물은 배를 띄울 수도 엎을 수도 있다”와 함께 “민이식위천(民以食爲天): 백성들은 밥을 하늘로 여긴다”라는 말은 군주가 늘 새기고 있어야 하는 경구(警句)이다.

류광일(덕생연차관 원장)

류광일 원장은 어려서 읽은 이백의 시를 계기로 중국문화에 심취했다. 2005년 중국으로 건너가 상해사범대학에 재학하면서 덕생연차관 주덕생 선생을 만나 2014년 귀국 때까지 차를 사사받았다. 2012년 중국다예사 자격을, 2013년 고급차엽심평사 자격을 취득했다. 담양 창평면에 중국차 전문 덕생연차관(담양군 창평면 창평현로 777-82 102호)을 열고 다향을 내뿜고 있다.