교육부 ‘혁신 경쟁용 먹잇감’에 불나방된 대학들

2025년부터는 학과 간 장벽이 사라진다.

전통적으로 대학은 각 학과에 정해진 정원 내에서 학생을 선발하고, 학과에 맞게 전공 과정을 이수하게 했다.

글로컬대학30 선정 대학 10개의 실행계획서를 살펴보면 ‘전공 벽 허물기’가 눈에 띈다. 무전공·융합선발 등 자율전공학부 형태로 입학생을 선발하겠다는 대학이 다수다.

교육부가 무전공 입학 정원을 전체 모집 인원의 20~25% 이상으로 늘리는 대학에게 대학혁신지원사업의 인센티브를 주는 정책 방향에 궤를 같이하고 있다.

지난 6월 고등교육법 시행령도 개정·입법 예고했다.

‘대학에는 학과 또는 학부를 두는 것을 원칙으로 한다’는 규제 조항을 삭제했고, 이제 대학이 자유롭게 학과를 통폐합하거나 융합·첨단학과를 신설할 수 있도록 했다.

하지만 문제는 오랜 기간 등록금 인상 동결과 학생 감소로 재정 위기의 대학들이 교육부의 ‘혁신 경쟁용 먹잇감’에 유혹돼 불나방처럼 뛰어들 수밖에 없는 처지라는 것이다. 이는 결과적으로 인기학과 중심의 정원 조정이나 교육 배치의 유연화 등으로 학과 간의 경쟁을 촉발하고, 대학 내 교육 불균형을 초래할 수 있다.

‘무전공 제도가 뭐야?’

무전공제는 선(先)입학, 후(後)전공 선택이다. 학생들이 대학에 전공을 결정하지 않고 입학했다가 2학년으로 올라가면서 전공을 선택하는 제도이다.

교육부가 밝힌 모든 대학의 신입생 정원 30%까지를 무(無)전공으로 뽑을 경우, 10만 명 이상이 학과나 학부 없이 ‘무전공대 1학년’으로 입학하게 된다.

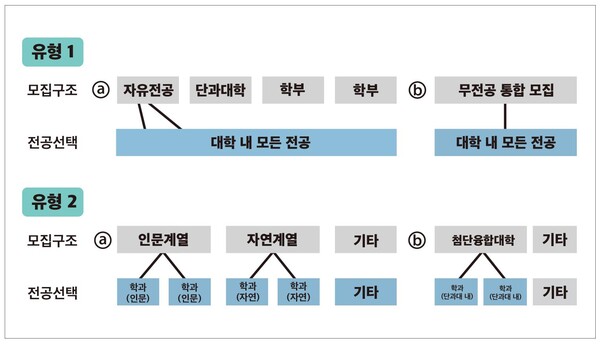

무전공제 전형은 크게 ‘자유전공제’와 ‘계열 모집’ 형식으로 구분된다.

‘자유전공제’는 의예, 간호, 사범계열, 예체능 학과 등 일부 전공을 제외하고 모든 전공을 선택하는 형식이다.

‘계열 모집’ 유형은 계열 단위로 모집해 해당 계열 내에서만 자유롭게 전공을 고를 수 있다. 문과대학 자유전공학부로 입학했다고 하면, 문과대학 인문계열 전공만 선택할 수 있다.

이 유형은 전공 선택 정원도 일부 제한을 두는 사례가 있어 1학년 학점 관리가 필요하다. 예를 들면, 전체 학생 중 150% 범위 내에 포함되어야 원하는 전공 선택의 기회가 주어진다.

‘나홀로’ 대학에 남은 듯하다

수능을 향한 입시 교육에만 전념하다 진로 선택을 실패할 수 있어 다양한 학문을 충분히 접한 뒤 전공을 결정하는 것이 학생 선택권 측면에서 유리한 제도이다.

또한, 무전공제 도입은 낡은 전공 칸막이를 고집하는 대학의 기득권을 혁신할 기회가 될 수도 있다.

하지만, 교육부의 일방적 주도 방침에 대한 우려의 목소리도 만만치 않다.

우선, 교수단체들이 교육부의 대학 무전공 확대 등 고등교육 분야 정책에 대한 백지화를 촉구하고 나섰다.

이들은 현 정부의 고등교육 정책은 규제 완화를 통한 대학 경쟁력 강화라는 시장만능주의이고, 무전공 제도는 기초학문과 학문 생태계의 붕괴를 야기할 것이라고 비판한다.

대학교육연구소 자료에 의하면 무전공제 쏠림 현상을 지적하고 있다.

연구소는 현재 무전공제를 운영하고 있는 대학의 상당수 4년제 일반대학 가운데 70% 이상이 전공 선택시 상위 3개 학과로 진학해 인기학과로 몰렸다고 밝혔다.

무전공제 입학생의 ‘중도탈락’ 또한 부작용으로 꼽았다.

2022년 기준 중도탈락률 현황에서 8개 대학에서 무전공제 입학생의 중도탈락률이 평균보다 높았고, 심지어 4배 가량 높은 대학도 있었다.

중도 탈락 등 부작용 만만찮아

대학의 경쟁력을 높이기 위해 기득권을 타파하고 과감한 혁신도 필요하다.

하지만, 한쪽 요소만 보고 교육부가 일방적으로 시장의 자유로운 경쟁을 선(善)으로만 인식하고 중요한 문제를 간과하고 있다는 지적이다.

무전공제는 학생에게 긍정적 요소만이 아니라 전공 선택의 자유을 넓히는 댓가로 전혀 다른 부작용도 낳을 수 있다.

과거 학과 체제에서는 학과 선배들이나 동기들이 멘토가 되고, 든든한 고민 상담자가 되어주었다.

과거 학과라는 공동체 체제가 사라지면서 기성세대가 경험했던 선배들이나 동기들의 끈끈한 관계는 끊어지게 되었다. 입학 후 챙겨주는 교수나 선배·동기도 없이 강의실을 떠돌며 ‘나홀로 대학’에 남은 듯 한 상태에서 학교를 포기하기 쉽다고 지적한다.

대학생이라 하더라도 경험이 부족하면 선택의 결과를 예측하거나 스스로 결정을 내리는 어려움을 겪을 수 밖에 없다. 따라서 자기 결정권을 평소에 경험하도록 노력해야 한다. 결과에 책임을 지는 여러 과정을 경험해야 비로소 자신의 선택권을 넓힐 수 있는 것이다.

김성훈 (광주 광산구 교육협력관)