[좌충우돌 중국차(茶)] (52) 매미 울음소리 석양 그림자에 기울고

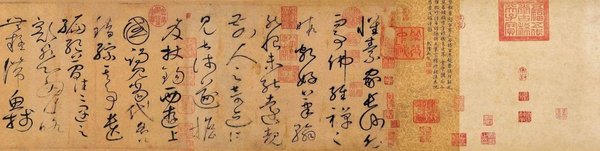

與趙菖茶宴 여조영차연 / 錢起(전기) 조영과 더불어 다연을 즐기며

竹下忘言對紫茶 죽하망언대자차,

대나무 그늘 아래서 말을 잊고 자순(紫筍)차를 앞에 놓고 앉았는데,

全勝羽客醉流霞 전승우객취유하.

차 맛이 신선이 마시는 유하보다 더 뛰어나네.

塵心洗盡興難盡 진심세진흥난진,

모든 속념(俗念)을 잊고 흥취는 더욱 깊어 가니,

一樹蟬聲片影斜 일수선성편영사.

나뭇가지의 매미 울음소리는 한 조각 석양 그림자에 기울어가네.

전기(錢起): 생졸년불상, 당대(唐代)의 시인. 자(字)는 중문(仲文). 수차례에 걸쳐 낙방한 끝에 751년 진사 급제. 대력십재(大歷十才) 가운데 가장 걸출했고, 한림학사를 지냄. 당대의 유명한 서예가인 회소화상(懷素和尙)의 숙부.

유하(流霞):신선이 마신다는 전설 속의 술.

작자가 조영(趙菖)과 함께 다연을 즐기며 지은 시로 백묘(白猫)수법을 사용하여 군더더기 없이 솔직 담박한 필체로 그려냈음. 좋은 친구와 함께 즐기는 좋은 차는 세상의 모든 시름을 떨쳐내기에 부족함이 없었다. 대낮부터 해 질 녘까지 시간 가는 줄도 모르고 나누는 죽하정담(竹下情談)의 모습이 눈앞에 선연하다.

탱자나무꽃은 동풍에 실려오고

다른 시에 나오는 차와 관련된 시구를 보자면 앞서 소개한 시의 작자 전기와 동일한 연대의 이영(李郢)이 지은 “작일동풍취지화(昨日東風吹枳花), 주성춘만일구차(酒醒春晚一甌茶).”도 있다.

내용을 풀어보자면 늦봄의 해거름 녘 술이 깬 시인은 친구가 보내온 탱자나무꽃차를 받았다. 그는 “이렇게 향이 좋은 탱자나무꽃은 마땅히 어젯밤 불었던 동풍에 실려 온 것”이라고 여겼다. 그리하여 불을 지펴 보물 같은 차를 우리기 시작하였다. 바람 불어 꽃 떨어지니, 차 우리며 술이 깬다. 친구의 배려는 늦봄이자 초여름의 저녁 날 좋은 차로써 번뇌를 털어내고 유쾌한 마음을 갖기를 기원하는 것이었다.

여기서 재미있는 것은 앞 구절의 탱자나무꽃(枳花)과, 뒤 구절의 차(茶)이다. 시인이 숙취를 해소하려 우려 마신 것은 앞뒤의 문장을 해석하면 탱자나무꽃차(枳花茶)가 된다. 고대의 중국에서도 현대와 마찬가지로 차나무 잎이 아닌 다른 것으로 만든 비차류(非茶類)에도 차(茶)라는 이름을 사용했다는 것이다.

여기서 애주가들을 위한 팁 하나를 제공하자면, 음주 다음 날 쓰린 속을 달래기 위해 차를 마시는 사람들이 있다. 이때 금기시해야 하는 차들이 있다. 바로 녹차 특히 연도가 오래되지 않은 보이생차와 같은 비발효차들이다.

이러한 비발효차는 알칼로이드 성분으로 인하여 오히려 속을 깎아내기에, 설상가상의 역효과가 나온다는 점을 알아야 한다.

과도한 음주로 속이 쓰린 상태에서는 속을 부드럽게 감싸주고, 전해질의 보충을 도와주는 발효차가 좋다. 보이숙차에 약간의 꿀을 첨가해서 드시기를 권한다.

시간은 더 흘러 원대(元代)에 이르면 시인 장가구(張可久)는 “산중하사 송화양주, 춘수전차. 山中何事 松花釀酒, 春水煎茶”라고 노래했다.

직역하면 “산속에는 무슨 일이 있는가? 송화로 술 담그고, 봄날 샘물로 차 우리네” 정도가 된다.

강물을 길어다 햇차를 끓이고

시 속에 보이는 그림을 그대로 옮기자면 흰 구름 벗 삼은 산속에는 계곡을 따라 맑은 샘물이 흐르고, 종일토록 별일이 없으니, 잠에서 깨어나면 느긋하게 술 한 단지 담그고, 한 주전자의 차를 우린다.

풍겨오는 책 향기와 피어오르는 차 향기 속에서 평안한 마음으로 여유 있게 사는 모습이 연상된다.

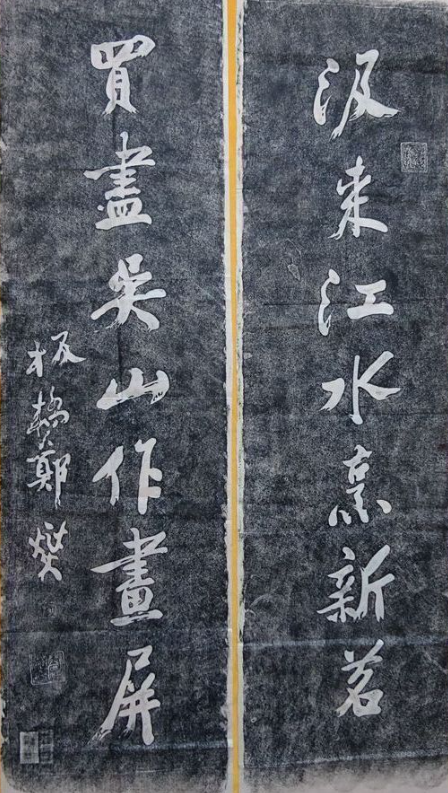

다시 청대(靑代)의 정섭(鄭燮)은 “강물을 길어다 햇차를 끓이고, 청산을 사들여 병풍으로 삼으리니. 급래강수팽신명汲來江水烹新茗, 매진청산당화병買盡靑山當畵屛”라고 노래하였다.

양주팔괴(揚州八怪) 가운데 한 사람인 정섭의 자는 판교(板橋)이다. 정판교는 시서화에 모두 뛰어난 재주를 지녔다. 그의 시는 쉽고 간단한 단어를 사용하여 대자연의 묘미를 그려냈다.

이 대련은 진강(鎭江: 강소성 남부에 있는 도시) 초산(焦山)에 있는 암자를 묘사했는데, 초산의 산색(山色)과 수경(水景) 및 차의 흥취를 하나로 녹여냈다. 자연 풍경을 생동감 있게 묘사하여 마치 눈앞에서 보는 듯한 느낌을 준다.

이처럼 시대를 초월하여 차는 많은 문인에게 사랑을 받는 물건이었고, 차는 그 사랑을 물심양면으로 사람들에게 되돌려 주었다.

류광일(덕생연차관 원장)

류광일 원장은 어려서 읽은 이백의 시를 계기로 중국문화에 심취했다. 2005년 중국으로 건너가 상해사범대학에 재학하면서 덕생연차관 주덕생 선생을 만나 2014년 귀국 때까지 차를 사사받았다. 2012년 중국다예사 자격을, 2013년 고급차엽심평사 자격을 취득했다. 담양 창평면에 중국차 전문 덕생연차관(담양군 창평면 창평현로 777-82 102호)을 열고 다향을 내뿜고 있다.