[작은책방 우리책들] ‘마티유의 까만색 세상’ 질 티보

여름이 무더웠다. 축축하고 따갑고 힘들었다. SNS에서는 한국 절기로 처서가 지나면 밤이 시원해지기 시작할 거라는 글이 돌았다. 그리고 처서가 지나니 확실히 날이 조금 풀렸다. 조금이지만 그 조금이 필요한 것이 요즈음의 삶이다.

얼마 전 작은 방에 거처를 새로 꾸리게 되었다. 그러다보니 새삼스럽게 낯선 것들 뿐이다. 침대도, 집 안 바닥도, 창문의 크기도, 에어컨의 위치와 작동법도 온통 새롭다. 날이 조금 풀리기 전에는 하루종일 에어컨을 틀어놓고 있지 않으면 방 안의 모든 것들이 내 온 몸을 따끔따끔하게 만들었다. 눈을 감고 숨을 최대한 느리게 쉬어도 다른 감각들이 활짝 열려서 피곤한 기분을 느낄 수 있을 정도였다. 처서가 지나고 나서야 이런 것들이 조금씩 잦아들었다. 에어컨을 끄고 선풍기만으로도 버틸 수 있는 마법 같은 일이 일어난 것이다. 눈을 뜨고 있어도 괜찮은 순간들이다.

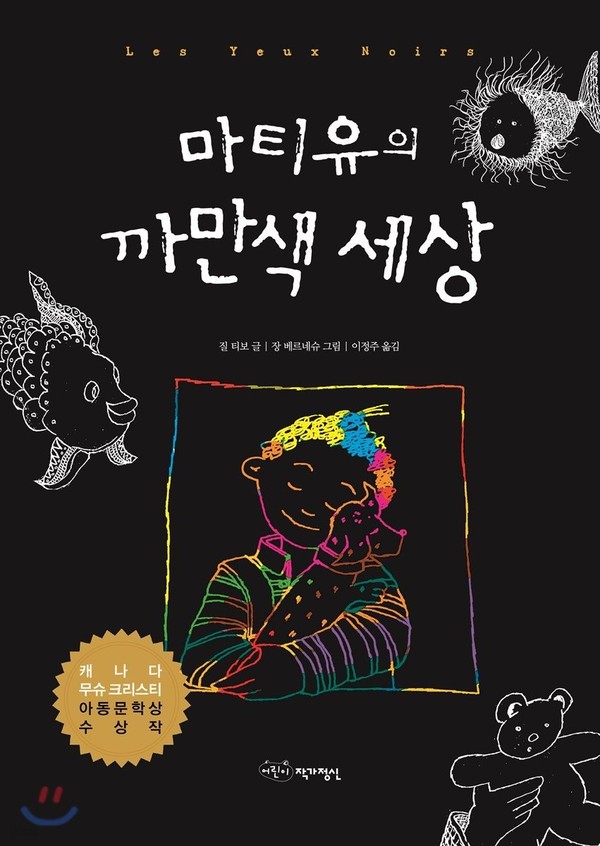

이렇듯 이사와 여름철 날씨로 정신이 없어 대체 무슨 책을 골라 무슨 이야기를 해야할지 감이 잡히지 않을 때, 도서관에서 내가 어릴 적 좋아하던 책의 개정판을 마주쳤다. 질 티보가 글을 쓰고 장 베르네슈가 그림을 그린 <마티유의 까만색 세상>(2018, 작가정신)이다.

제목에서도 알아볼 수 있듯, 이 책은 선천적으로 눈이 보이지 않는 시각장애를 가지고 태어난 마티유의 이야기를 소개하는 책이다.

마티유는 눈이 보이지 않지만 온 몸에 서른 세 개의 눈이 있다. “귀에 눈 두 개, 손에 두 개, 손가락에 열 개, 발에 두 개, 발가락에 열 개, 코에 두 개, 입에 다섯 개”. 이 모든 눈을 뜨고 세상을 받아들이기도 하고, 가끔은 그 과도한 자극이 힘들어 모든 눈을 감고 가만히 서 있을 때도 있다.

마티유의 세상은 보이지 않는 세상이 아니고 다양한 것이 보이는 넓고 까만 세상이다. 마티유는 빨강과 파랑을 상상하지 않고 “보스무리 빛깔”과 “밤비스리 빛깔”을 만들어내 종이와 물감 없이도 그림을 그린다. “방그르르 색”과 “포르르르 색”, 그리고 “꼬르르르 색”도 있다. 그는 자신의 세계를 타인의 세계에서 빌려오지 않는다. 타인의 세계는 타인의 세계로 두고, 자신의 세계를 독자적으로 만들어내는 과정을 거치는 것이다. 그에게는 낯설어 두려운 것들이 없어 보인다. 집 안에서는 자유롭게 걸어다닐 수 있고, 학교 가는 길도 정확히 알고 있고, 서른 세 개의 눈으로 무리 없이 삶을 영위할 수 있다.

어찌보면 그에게는 나보다 눈이 많은 것이다. 나는 고작 두 개의 눈으로 만족하고 안심하며 세상을 살아간다. 그리고 그것이 충분히 온전하다고 여기는 것이다. 더 넓은 세상과 더 넓은 가능성들이 펼쳐져있음에도 불구하고.

어렸을 적 읽었던 책이라는 것을 생각하며 읽지 않으려 했지만, 읽다보니 별 수 없었다. 어릴 적에는 한 권의 책을 몇 번이고 반복해 읽게 되기 마련이고, 이러한 반복은 특히 순간순간과 연결되어 책을 읽던 시간의 감각들과 연결된다. 새까만 바탕에 흰 선으로 그어진 그림들을 보며 나는 잠시나마 마티유의 세상에 초대받은 것 같은 기분을 느꼈었다. 그 기분이 다시금 돌아와 나는 이 고단한 여름 온 몸이 따끔거릴 때, 물론 이것이 기후위기와 각종 도시의 공해 때문임을 잊을 수는 없지만, 그럼에도 나에게 한 가지 더욱 예민한 감각이 소리를 지르고 있구나 생각하며 기분이 좋아질 수 있었다. 기후위기와 공해의 위험성을 느낄 줄 아는 몸에 감사하는 것 또한 짐짓 무력한 내가 할 수 있는 일이 아니겠는가.

가을의 절기가 돌아오면 그래도 날이 풀리고, 나는 전과 같은 책을 읽고, 또 비슷한 부분에서 감동을 받는다. 어떤 것은 짧은 시간동안, 어떤 것은 긴 시간동안 바뀌지 않는다. 마티유에게 부모님이 선물한 것은 농장에서 새로 태어난 강아지 한 마리였는데, 어떤 강아지와 함께 집으로 돌아가고 싶은지 고르는 마티유를 보고 농장의 아이들이 대화한다.

나는 가장 부드럽고, 가장 힘 센 강아지를 골라서 내 품에 꼭 끌어안았어요. 우리는 밖으로 나왔어요. 강아지가 애벌레처럼 꼼지락거리면서 내 뺨을 핥아요. 차에 올라타는데, 여자아이가 조그맣게 물어보는 소리가 들려 왔어요.

“오빠, 저 애 눈이 안 보이는 거야?”

남자아이가 더 작은 목소리로 대답했어요.

“아니, 내가 보기에는 아닌 것 같애……. 제일 예쁜 강아지를 골랐잖아!”

<마티유의 까만색 세상> 중에서.

눈이 보이든 보이지 않든, 눈이 두 개든 서른 세 개든, 서로의 세계를 바라보는 건 같은 방식이 아니겠지만. 적어도 아이들이 다른 영역에서 마티유를 이해하려는 시도를 했다는 것만은 분명하다. 다름을 알아차리지만 ‘우리가 같은 것을 본다’고 여길 수 있는 것. 그런 방식으로 “눈이 두 개인 사람들의 세상”과 “마티유의 까만색 세상”이 겹쳐진다.

문의 062-954-9420

호수(동네책방 ‘숨’ 책방지기)