[가족과 커뮤니티의 풍경들] 변화하는 아버지의 역할

지난 2020년부터 지난해까지 ‘가족과 커뮤니티의 풍경들’을 연재한 전남대 인문학연구원 HK+ 가족커뮤니티 사업단 교수진이 올해도 칼럼을 이어갑니다. 본란은 넓은 범위에서 가족과 커뮤니티에 대한 인문학적, 사회과학적 성찰을 시도합니다. 사업단은 ‘초개인화 시대, 통합과 소통을 위한 가족커뮤니티인문학’이라는 주제 아래 인문학적 성찰과 상상을 바탕으로 열린 가족, 신뢰와 조화의 공동체 문화를 연구·확산하는 데 매진하고 있습니다. (편집자주)

KBS 방송 콘텐츠 가운데 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’라는 프로그램이 있다. 2013년 해피선데이의 한 코너로 시작된 이 프로그램에서는 2019년부터 독립 편성된 이후 연예인 가족의 아버지가 ‘자녀를 양육’하는 다양한 모습을 보여준다. 해당 프로그램이 10년 이상 계속 방영되고 있다는 것은 아버지의 자녀 양육 과정이 흥미롭기도 하고 그러한 일이 상당히 일반화 되었기 때문일 것이다.

2024년 현재, 아버지의 자녀 양육이 이처럼 일반적인 일로 자리 잡기까지는 광복 이후 지속되어 온 여성 운동의 영향, 정부 정책의 변화, 가족 내 성 역할에 대한 인식의 변화 등 광범위한 사회적 변화가 있었다. 오늘은 오랜 시간에 걸쳐 끊임없이 꾸준히 변화의 길을 모색해 온 아버지의 역할을 시대별로 나누어 이야기해 보려고 한다.

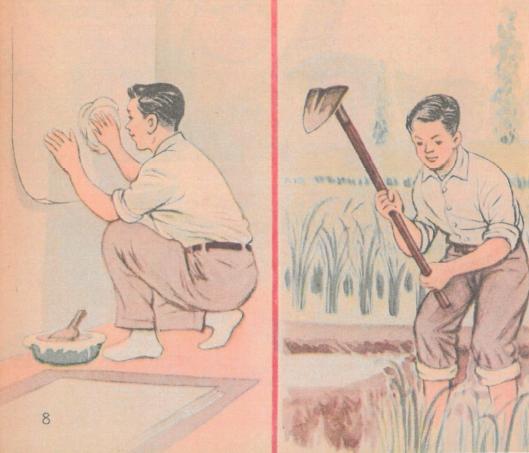

광복 후 현재까지 70여 년 동안 아버지 역할의 변화상을 한눈에 살펴볼 수 있는 자료 가운데 하나가 초등학교 저학년 교과서 삽화라 할 수 있다. 특히 1, 2학년 교과서는 공교육이 시작되는 시점에 국가 사회적으로 공인된 가족상을 전달하고자 하는 교육 목적이 투영된 만큼 가족 구성원의 역할을 직관적인 삽화로 소개하고 있다.

아버지, 가족생계부양자

1940~50년대 초등학교 저학년 교과서에서는 아버지가 주로 ‘생계 부양’과 관련된 농업, 어업, 광업, 상업, 공업 등 여러 가지 일에 종사하는 모습으로 제시되어 있다. 그리고 1970년대 산업화가 진전된 이후에는 양복을 입고 출근하는 아버지의 모습도 함께 그려지기 시작한다. 교과서에는 “아버지께서는 아침 일찍 일터에 나가시고, 저녁에 돌아오십니다”라는 설명이 부연되어 있는데, 아버지는 집안일을 담당하기보다는 주로 집 밖에서 직업을 가지고 가족의 생계를 담당하는 가장으로서의 모습이 부각되었다.

가사노동 영역의 확장

그렇다면 아버지의 집안일, 즉 가사노동은 전혀 없었던 것일까? 1950년대 아버지의 가사노동은 의식주 영역 가운데 ‘주택 개보수’와 관련된 모습이 종종 등장한다. 즉, 아버지의 가사노동 삽화가 그려져 있지만 대체로 젠더화된 성 역할에 따라 가사노동 역시 ‘주택 개보수’라는 한정된 영역으로 제한되어 있었다.

이후 2013년도에 적용된 교과서부터는 아버지의 가사노동과 관련한 삽화가 더욱 다양하게 나타난다. 기존 삽화에 없었던 식생활 관련 가사노동 삽화가 추가되었다. 또 식재료 구입에서부터 음식 만들기, 설거지 등이 더해졌다. 주거생활과 관련해서도 주택 개보수가 아닌 집안을 정리하고 청소하는 역할이 삽화로 그려졌다.

아버지, 자녀 양육의 실천

아버지는 가족 내에서 ‘생계부양’과 다양한 ‘가사노동’을 하는 것으로 묘사되었는데, 이외에도 2013년도부터 적용된 교과서에서는 아버지가 ‘양육’의 한 축을 담당하는 것으로 그려지기 시작했다. 단지 아이의 재롱을 지켜보고 즐거워하는 수동적인 아버지의 모습이 아니라, 아버지가 직접 자신의 몸으로 아이와 함께 놀아주는 역할이 삽화에 부각된 것이다.

사회의 변화와 아버지 역할의 변화

아버지 역할이 기존의 성 역할에서 탈피하여 이처럼 다양화 될 수 있었던 것은 자본주의 노동 구조 속에서 여성의 교육과 사회 참여 기회의 확대, 젠더화된 성 역할에 대한 비판적 연구 등 1980년대 이후 여성운동과 페미니즘 운동의 성과가 있었기 때문이다.

이외에도 정부 정책과 제도의 변화 및 인식의 변화가 아버지 가사노동 영역의 변화를 촉발하였다. 여성운동의 성과는 1990년대 정부 정책 영역에서 보다 적극적으로 수용되었다. 1995년에는 ‘여성발전기본법’이 제정되었고, 2001년에는 여성부가 설립되었으며, 다시 2005년 여성부가 여성가족부로 확대 개편되었다. 2008년에는 호주제가 폐지되었으며, 2014년에는 ‘양성평등기본법’이 제정되었다. 이러한 제도와 법 제정은 양성 평등에 기반한 사회 구조로의 변화를 촉진하였고, 가정 내에서 아버지의 가사노동 분담에 대한 인식의 변화로도 이어졌다.

가사노동 분담에 대한 사람들의 인식의 변화는 통계청 조사를 통해서도 확인할 수 있다. 1999년부터 통계청에서는 5년마다 ‘생활시간조사’를 시행하여 기혼자의 성별 일 평균 가사노동 시간을 조사해 왔다. 이에 따르면 남성의 가사노동이 1999년 하루 평균 33분에서 2019년 64분으로 증가하였다. 1980년대 이후 학계의 노력, 2000년 이후 법과 제도의 마련, 사람들의 인식 변화, 실제 아버지 역할의 변화 등 가족담론의 변화가 교과서 삽화에도 반영된 것이다.

또 가족 거주 공간의 변화도 아버지 가사노동 영역의 변화에 큰 영향을 미쳤다. 교과서에서는 점차 가족이 거처하는 공간으로 주택보다는 아파트를 중심으로 설명되고 있다. 또 통계청 인구주택총조사에 의하면 2000년 연립 및 다세대 주택 거주 호수는 126만 5991호였던 반면, 아파트에 거주하는 호수는 523만 1252호로 다세대 주택 대비 아파트 거주 호수가 5배 정도 많았다. 그리고 2000년 500만 호였던 아파트 호수는 2022년에는 1100만 호를 넘어섰다. 가족이 거처하는 ‘표준공간’이 ‘마당이 있는 주택’이 아니라 ‘아파트’가 된 것이다. 주택에서 아파트로 가족 공간이 대전환하면서 주택 개보수를 담당하던 아버지의 가사노동도 아파트 관리 사무소 직원 및 전문 노동자들이 담당한 것으로 바뀌게 된 것이다.

아버지 역할의 변화는 주거 형태의 변화, 가족 제도의 변화, 가족 역할에 대한 인식의 변화 등 사회 구조 전반에 걸친 변화 요소와 맞물려 나타난 것이다. 특히 꽤 오랫동안 아버지 가사노동의 핵심 영역으로 그려졌던 ‘주택 개보수’가 주거 형태의 변화로 교과서 삽화에서 삭제되었고 다양한 아버지의 역할이 추가되었다는 점이 그 일면을 보여준다. 이러한 교과서 삽화의 변화 양상으로 볼 때, 아버지는 가장보다는 가족 구성원과 함께 일상을 만들어 가는 동행자로서 그 역할이 점차 강화되고 있다고 볼 수 있다.

아울러 디지털 대전환의 시대에 AI기술이 발달되면서 가전제품에 있어서의 변화는 현재 진행형이다. 그리고 미래에는 더욱 급속히 발전할 것으로 예상된다. 이에 다양한 ‘디지털 가전 이모들’이 더욱 늘어날 것으로 보이며, 이러한 변화는 아버지를 비롯한 가족 구성원의 역할을 또 한차례 변화시키는 요인이 되지 않을까 싶다.

박미선(전남대 인문학연구원 교수)