누가 이 우물을 당당하게 마실 수 있을까?

공직사회가 엉망이 되었다. ‘나라 잘 되는 데는 열 충신으로도 모자라지만 나라 망치는 것은 혼군(昏君)이나 간신(奸臣) 하나면 충분하다’는 옛말이 괜한 말이 아님을 실감하고 있다. 절대 권력을 휘두르던 왕조체제를 벗어난 지가 100년이 훌쩍 넘었는데도 그 때보다 못한 일들이 나라와 공직사회에서 버젓이 벌어지고 있다. 나라의 기강이 무너졌다. 이대로 가다가는 망국의 낭떠러지로 추락하는 길 밖에 없다. 깨어있는 시민들이 정신 바짝 차리고 이 난국을 바로잡아야 한다. 이런 현상에 대한 역사적 성찰로서 역대 중국의 청백리들을 소개하여 반면교사로 삼고자 한다. 많은 격려와 질정을 바랄 뿐이다.

글쓴이 김영수(한국사마천학회 이사장)는 지난 30년 넘게 위대한 역사가 사마천(司馬遷)과 그가 남긴 중국 최초의 본격적인 역사서 3천 년 통사 《사기(史記)》를 중심으로 중국의 역사와 문화를 공부하고 있다. 그 동안 150차례 이상 중국의 역사 현장을 탐방했으며, 많은 저역서를 출간했다. 대표적인 저서에는 ‘간신 3부작’ 《간신론》 《간신전》 《간신학》, 《사마천 사기 100문 100답》, 《성공하는 리더의 역사공부》 등이 있다. (편집자주)

중국 역사에서 최초의 청백리로 꼽히는 인물은 이 연재의 첫 회에 언급된 춘추시대 초나라의 재상을 지낸 손숙오(孫叔敖 기원전 630~기원전 593)이다. 그렇다면 중국인이 최고의 청백리로 꼽는 인물은 누구일까? 유명세로 보자면 아무래도 송나라 때의 청백리로서 포청천(包靑天)이란 별칭으로 더 잘 알려진 포증(包拯 999~1062)이 아닐까? 포증에 관한 일화는 훗날 소설을 비롯한 다양한 예술 작품의 소재가 되었고, 지금도 영화와 TV 드라마로 만들어지고 있을 정도이다.(포증에 대해서는 나중에 상세히 알아 볼 예정이다.)

포증의 고향은 지금의 안휘성 합비(合肥)이다. 안휘성의 성회이기도 한 합비시에는 포증과 관련한 유적이 잘 남아 있다. 그의 무덤과 사당을 비롯하여 그 일대는 역사문화의 공간으로 잘 가꾸어져 있다. 포증 사당의 주요 건물인 정전을 나와 동쪽 무덤 쪽으로 가다보면 육각지붕의 정자가 보인다. 이곳이 포증 사당에서 가장 유명한(?) ‘염천정(廉泉亭)’이다.

이 정자 안에는 이름대로 오랜 우물이 하나 있다. 이 우물은 포공 생전에 팠다고 해서 ‘포공천’이라 불렀다. 원래는 정자가 없었고 그냥 가정에 필요한 보통 우물이었다. 그런데 포공이 평생 청렴결백하게 살았기 때문에 훗날 사람들은 포공을 공경하는 마음에서 여러가지 전설을 만들어냈는데, 이 우물에도 별난 의미를 부여했다. 즉, 공직자로서 청백리가 이 우물을 마시면 별일이 없지만 탐관오리나 불초한 자식이 마시면 두통에 설사를 일으킨다는 전설이다.

명나라 때 포공의 사당을 다시 고치면서 이 우물을 정자로 보호하고 우물을 ‘염천’, 정자를 ‘염천정’이라 불렀다. 청나라 광서 28년인 1902년에 이홍장(李鴻章)의 조카손자인 이국형(李國○)이 편찬한 《향화돈정정기(香花墩井亭記)》에 이 우물과 관련하여 대체로 이런 내용이 있다.

과거 어떤 태수가 포증 사당을 참배하러 와서 이 우물의 물을 길러 마셨다. 그런데 갑자기 머리가 아프더니 낫지를 않았다. 알고 봤더니 이 자가 탐관오리였다. 이후 우물 이름을 염천정으로 바꾸었고, 이후 이 우물은 관리의 청렴을 가늠하는 샘으로 소문이 났다. 이는 청백리에 대한 백성의 갈망과 탐관오리에 대한 증오심을 반영하는 고사라 할 것이다.

탐천(貪泉)

안휘성 합비 포증의 사당에 ‘염천’이 있다면, 광동성 남해현(南海縣)에는 ‘탐천’이 있다. 이 우물은 266년부터 429년까지 존속했던 진(晉)나라 때부터 유명했다. 그리고 이에 얽힌 전설과 역사 이야기는 중국인과 중국 문화에 깊은 영향을 주고 있다.

전설에 따르면 이 샘물을 마시면 탐욕이 생긴다고 한다. 심지어 청렴한 사람이 마셔도 욕심이 마구 생겨 주체할 수 없다는 것이다. 그런데 진나라 때의 청백리인 오은지(吳○之 ?~414)가 이곳 광주의 자사로 부임하면서 이 탐천에 새로운 의미를 부여하게 되었다. 어느 날 남해현을 찾은 오은지는 관련한 전설을 들은 다음 탐천을 보면서 서슴없이 그 물을 마셨다. 그리고는 다음과 같은 시로 자신의 청렴한 의지를 나타냈다.

옛 사람들은 이 샘물을 두고 이렇게 말했지

한 번 마시면 천금을 마음에 품게 된다고.

백이와 숙제에게 마시게 한다 해도

당연히 끝내 그 마음이 바뀌지 않으리.

이 시는 《진서》 <양리전·오은지>에 <탐천>이란 제목으로 기록되어 있고, 여기서 ‘탐천작음(貪泉酌飮)’이란 성어도 나왔다. ‘탐천의 샘물을 따라 마시다’는 뜻으로 자신의 의지가 굳고 떳떳하면 어떤 유혹에도 흔들리지 않고 당당하게 맞설 수 있음을 비유한다.(청백리 오은지에 대해서는 별도의 지면을 통해 소개할 예정이다.)

청렴정신의 영향

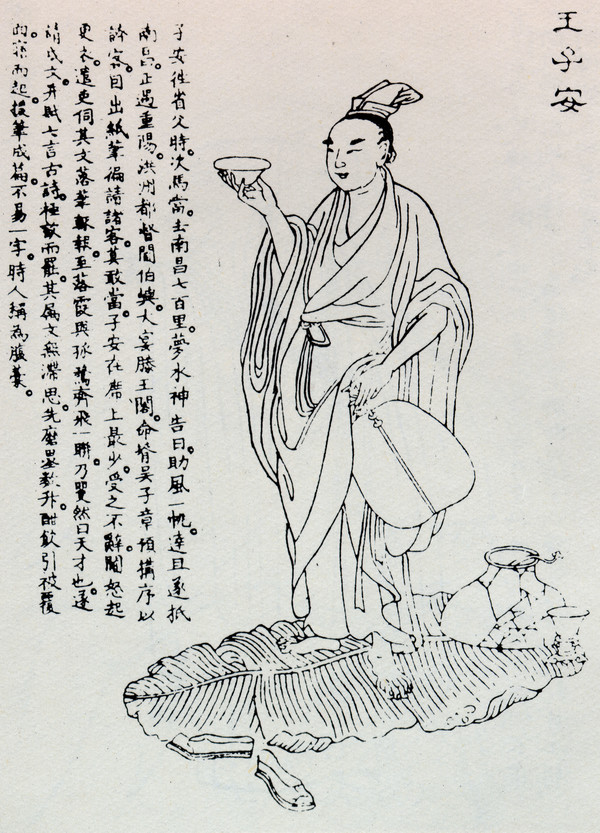

오은지의 ‘탐천’ 일화는 훗날 많은 사람들을 감동시켰다. 문인들은 시와 문장으로 오은지의 뜻을 칭찬했다. 당나라 초기의 대표적인 네 명의 뛰어난 시인 ‘초당사걸(初唐四傑)’ 중 가장 젊고 가장 뛰어난 시인인 왕발(王勃, 647~674)은 천고의 명작 <등왕각서 ○王閣序)> 한 대목에서 이렇게 노래했다.

작탐천이각상(酌貪泉而覺爽),

탐천의 물을 마셔도 깨끗한 마음 변치 않고

처학철이유환(處○轍而猶○).

곤궁한 처지에서도 오히려 기뻐한다.

또 명나라 때 사람 윤봉기(尹鳳岐 ?~1459)는 “평생 신중하게 청렴과 절개를 지켰으니 거리낌 없이 ‘탐천’의 물 가득 따라 마시리!”라고 노래했다.

이처럼 ‘탐천’의 고사는 중국 전통문화 중의 청렴과 정직의 중요한 상징이 되어 누구든 갖은 유혹에 직면했을 때 깨끗한 마음과 단호한 의지를 지켜야 한다는 점을 일깨우고 있다. 이런 점에서 ‘탐천’은 의미 있는 학습 현장이기도 하다.

공직자가 청백리의 길을 걷기란 매우 험난하다. 그 자리에 따라 온갖 유혹이 함께 온다. 무엇보다 인간의 본성에 가까운 이기심(利己心) 때문에 이런 유혹을 단호히 완벽하게 물리치기란 거의 불가능에 가깝다. 끊임없이 자신을 다그치고 단련하지 않으면 한 순간 악마의 유혹에 빠지기 십상이다.

무엇보다 심각한 것은 탐욕의 늪에 한번 빠지면 빠져나올 수 없다는 사실이다. 자신의 양심과 타협하여 악마의 유혹에 넘어가면 다시는 그 양심을 되찾을 수 없기 때문이다. 그 한 번이 곧 치명적 결점이 되어 또 다른 유혹을 뿌리치지 못하게 만든다.

공직자는 지위고하를 막론하고 리더들이다. 국민의 세금으로 자신의 생활을 유지하고, 국민의 세금으로 각종 정책과 사업을 진행하는 사람들이다. 모든 언행이 국민들을 위하는 것이 되어야 한다. 그래서 리더라고 하는 것이다. 리더는 훈련(訓鍊)과 단련(鍛鍊)을 반드시 거쳐야 하고, 때로는 시련(試鍊)도 겪는다. 이 ‘삼련’을 기꺼이 거친 공직자라야 청백리의 길을 걸을 수 있다. 그리고 그 길은 국민과 나라를 올바른 쪽으로 이끄는 나침반과도 같다.

지금 우리 현실에서 ‘염천’과 ‘탐천’ 두 우물의 물 모두를 당당하게 마실 수 있는 공직자가 얼마나 될까? 아니 있기는 있을까? 지금 우리 시대의 비극이자 풀어야 할 심각한 과제가 아닐 수 없다. ‘염천’과 ‘탐천’은 묻는다. 인간으로 태어나 너희들은 왜 무엇을 위해 살고 있느냐고.

김영수 한국사마천학회 이사장