처첩이 입을 비단도, 말이 먹을 곡식도 없었던…

공직사회가 엉망이 되었다. ‘나라 잘 되는 데는 열 충신으로도 모자라지만 나라 망치는 것은 혼군(昏君)이나 간신(奸臣) 하나면 충분하다’는 옛말이 괜한 말이 아님을 실감하고 있다. 절대 권력을 휘두르던 왕조체제를 벗어난 지가 100년이 훌쩍 넘었는데도 그 때보다 못한 일들이 나라와 공직사회에서 버젓이 벌어지고 있다. 나라의 기강이 무너졌다. 이대로 가다가는 망국의 낭떠러지로 추락하는 길 밖에 없다. 깨어있는 시민들이 정신 바짝 차리고 이 난국을 바로잡아야 한다. 이런 현상에 대한 역사적 성찰로서 역대 중국의 청백리들을 소개하여 반면교사로 삼고자 한다. 많은 격려와 질정을 바랄 뿐이다.

글쓴이 김영수(한국사마천학회 이사장)는 지난 30년 넘게 위대한 역사가 사마천(司馬遷)과 그가 남긴 중국 최초의 본격적인 역사서 3천 년 통사 《사기(史記)》를 중심으로 중국의 역사와 문화를 공부하고 있다. 그 동안 150차례 이상 중국의 역사 현장을 탐방했으며, 많은 저역서를 출간했다. 대표적인 저서에는 ‘간신 3부작’ 《간신론》 《간신전》 《간신학》, 《사마천 사기 100문 100답》, 《성공하는 리더의 역사공부》 등이 있다. (편집자주)

중국 재상 계보도를 역사적으로 쭉 훑어보면 유명한 명재상 내지 재상급 인물들이 바로 바로 눈에 들어온다. 그만큼 희귀했기 때문이다.

청백리 재상은 더 귀했다. 상고시대로 한정시켜 놓고 보면, 하나라를 멸망시키고 상나라를 세우는데 절대적인 공을 세운 중국 역사상 최초의 재상이란 타이틀을 가진 이윤(伊尹)을 비롯하여 상나라를 멸망시키고 주나라를 세우는데 큰 공을 세운 강태공(姜太公), 춘추시대 제나라 환공(桓公)을 패주로 만든 관중(管仲), 관중 이후 제나라의 또 다른 명재상으로 꼽히는 안영(晏○), 그리고 앞서 살펴본 손숙오(孫叔敖) 등이 먼저 시야에 들어온다.

기록상 4000년 넘는 역사에 80개가 넘는 왕조를 통해 워낙 많은 재상들이 배출되었기 때문에 명재상이라 해도 일일이 다 꼽기란 애당초 불가능하다.(참고로 2004년 광동교육출판사에서 펴낸 가장 방대한 《中國歷代宰相大詞典》에는 하 왕조부터 청 왕조까지 약 2700명의 재상이 수록되어 있다.)

그런데 청백리들 중에서 자리의 높이와 권력의 크기란 점에서 ‘일인지하(一人之下), 만인지상(萬人之上)’의 재상이 차지하는 비중이 가장 높긴 하지만 명재상이 곧 청백리였다는 등식은 결코 성립하지 않는다. 재상은 자리였지만 청백리는 자격이었기 때문이다.

당장 위에 언급한 네 명의 명재상들 중 이윤과 강태공 그리고 관중 세 사람은 청백리의 반열에 오르지 못하고, 손숙오와 안영 두 사람만 청백리로 꼽힌다. 청백리의 존재가 그만큼 희귀하고 고귀했고, 재상으로서 청백리는 그보다 더 드물었다는 뜻이다.

계손행보의 시대와 출신

손숙오에 이어 청백리 계보에 이름을 올린 인물로는 춘추(春秋)시대 노(魯)나라의 계손행보(?~기원전 568)를 들 수 있다.(그는 계문자(季文子)라는 존칭으로 불리며 일반적으로 이 이름으로도 많이 불린다. 이하 계문자로 통일한다.)

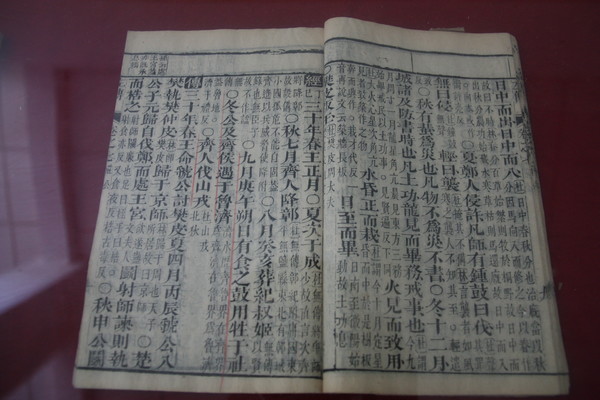

기원전 551년에 태어나 기원전 479년에 세상을 떠난 공자(孔子)보다 약 100년 앞선 인물이다. 춘추시대 역사를 연구하는데 가장 중요한 기록인 《좌전(左傳)》을 중심으로 청백리로서의 그 행적을 복원해본다.(그밖에 《춘추春秋》, 《국어國語》에 일부 행적이 남아 있다.)

먼저 그가 살았던 기원전 6세기 초반은 중국 역사에 있어서 춘추시대에 해당한다. 춘추시대는 대체로 기원전 770년부터 기원전 403년까지 약 370년을 가리킨다.

역사적으로 춘추시대는 동주(東周)의 시작과 겹치는데 그 과정을 간략하게 살펴보면 이렇다.

기원전 1046년 건국한 주(周)는 기원전 8세기 유왕(幽王, 재위 기원전 781~기원전 771) 때 이르러 내분과 이민족의 침공으로 도성 호경(鎬京, 지금의 서안 西安 주변)을 빼앗기고 한 순간 나라가 망한다. 유왕은 와중에 피살당했다. 아들 평왕(平王, 재위 기원전 770~기원전 720)이 가까스로 수습하여 도읍을 낙양(洛陽, 지금의 하남성 낙양)으로 옮겼다. 이 때문에 기원전 770년을 기점으로 그 이전을 서주, 그 이후를 동주라 부른다. 그리고 공자가 만년에 편찬한 노나라의 역사서인 《춘추》의 시작 시점과 거의 일치하기 때문에 동주시대를 춘추시대라 부르기도 한다.

계문자가 살았던 시기는 춘추시대가 시작되고 약 200년 지난 시점으로 춘추 중후반에 접어든 때다. 이 무렵의 정세는 대체로 이랬다. 왕실인 주나라의 권위는 거의 대부분 추락했고, 계문자로부터 약 100년 전부터는 제후국들 가운데 강력한 나라가 주 왕실을 대신하여 다른 제후국들을 호령하는 상황이 펼쳤다. 동방의 강국 제나라의 환공이 그 서막을 열어 첫 패주가 되었다. 그 때가 기원전 679년이었다. 이후 진(晉) 문공(文公, 재위 기원전 636~기원전 628), 진(秦) 목공(穆公, 재위 기원전 659~기원전 621), 초(楚) 장왕(莊王, 재위 기원전 613~기원전 591), 오왕(吳王) 합려(闔閭, 재위 기원전 514~기원전 496)가 그 뒤를 이었다. 이들 다섯 패주를 합쳐 ‘춘추오패’라 부른다.(기록에 따라 오패가 조금씩 다르게 나타나지만 환공, 문공, 목공, 장왕은 빠지지 않고 포함된다.) 마지막 패주 오왕 합려까지 약 160년 넘는 시기였고, 계문자의 활동은 합려보다 약 70,80년 앞서고 초 장왕과 가장 많이 겹친다고 하겠다.

계문자가 활동했던 시기의 여러 특징들 중 하나는 각 제후국들 내부에서 최고 통치자인 국군(國君)을 내쫓거나 죽이는 이른바 ‘축군살군(逐君殺君)’ 현상이 두드러졌다는 것이다. 지난 세기인 기원전 7세기부터 본격적으로 벌어진 이 이상 현상은 기원전 6세기 들어 더 심각해져 대략적인 통계로만 37회가 보인다. 계문자의 노나라도 예외가 아니어서 기원전 7세가 들어서자마자 기원전 694년, 기원전 662년, 기원전 660년에 국군이 피살당하는 사건이 있었고, 행보가 세상을 떠난 뒤인 기원전 542년과 기원전 517년에 국군이 피살당하거나 쫓겨나는 사건이 있었다. 이런 사건들이 발생한 시점을 잘 살펴보면 노나라는 적어도 계문자가 활동을 시작해서 세상을 떠난 기원전 6세기 전반까지는 상대적으로 안정적이었음을 알 수 있다.

이 상대적 안정이 계문자의 행적과 직접적인 관련이 있는 지에 대해서는 확언할 수는 없지만 그가 남긴 성과와 업적을 통해 그 가능성과 개연성은 충분히 확인될 수 있을 것이다.

다음은 계문자의 국적과 출신 성분이다. 앞서 밝힌 대로 그는 노나라 국적이다. 노나라는 지금의 산동성 서남부에 해당하는 역사가 깊은 제후국이다. 그 시조는 무왕을 도와 주나라를 건국하는데 가장 큰 공을 세운 무왕의 동생 주공(周公)이다. 이런 점에서 노나라는 주 왕실의 전통과 기풍을 가장 많이 간직한 나라였다. 국경을 접한 제후국으로는 강국인 북쪽의 제나라를 비롯하여 거(莒), 서(徐), 송(宋), 위(衛)였다. 이상의 내용들과 관련한 나라들의 위치를 아래 지도에서 확인한 다음 글을 따라가면 이해에 적지 않은 도움이 될 것이다.

다음은 계문자의 출신 성분이다. 앞서 짧게 언급한 대로 노나라를 기원전 662년과 660년 잇따라 국군이 피살당하는 정변이 있었다. 이 정변의 수괴는 경보(慶父)였는데, 그는 기원전 662년 국군으로 옹립된 공자 반(般)을, 그리고 기원전 660년에는 뒤 이어 즉위한 민공(閔公)을 죽였다. 경보는 자신이 국군이 되려고 했으나 민심을 얻지 못해 거(○)로 달아났다가 자살했다.

민심을 수습하고 기원전 659년 새로운 국군 희공(僖公)을 옹립한 주역은 계우(季友)였는데, 이가 바로 계문자의 할아버지였다.(경보가 일으킨 이 난리 때문에 기록에는 ‘경보가 죽지 않는 한 노나라는 편안할 날이 없다’는 말이 유행했다고 되어 있다.

그런데 이상의 인물들은 모두 노나라 장공(莊公, 재위 기원전 693~기원전 662)과 혈연관계에 있었다. 특히 경보, 숙아(叔牙), 계우는 장공과 형제였고, 이 세 집안이 노나라에서는 가장 권세 있는 세 가문으로 서로 충돌하는 사이였다. 말하자면 계문자는 계씨 집안의 계승자로서 당당한 가문 출신이었다. 국군 집안을 공실(公室)이라 불렀고, 제후국에서 이 공실 출신의 귀족이 가장 귀한 신분이었다.

계문자의 자질과 식견

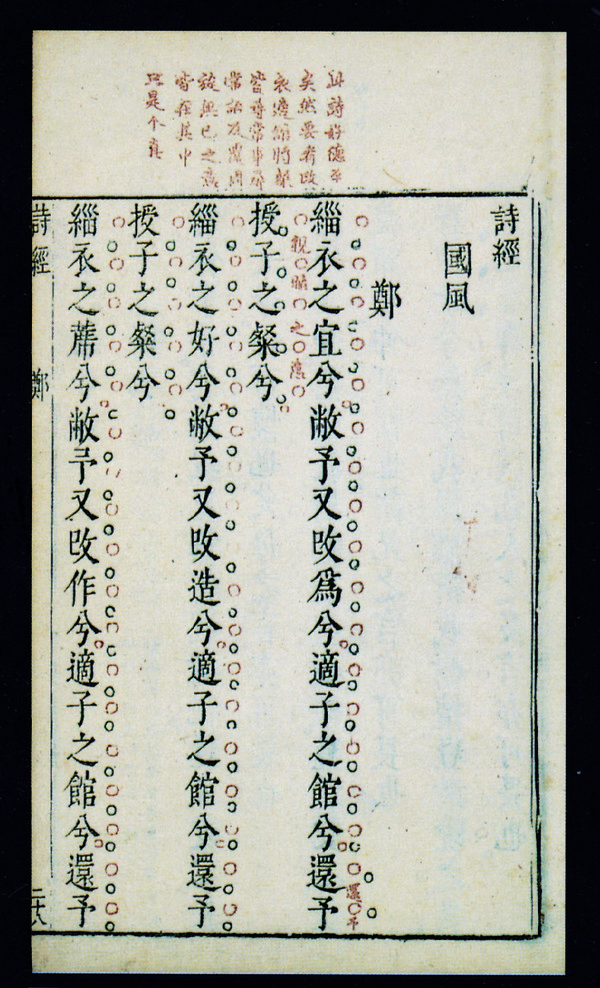

계문자는 청백리 이전에 뛰어난 정치가이자 국정 전반에 걸쳐 남다른 능력을 발휘한 인물이었다. 그의 능력은 약소국 노나라의 생존이 달린 군사와 외교 방면에서 크게 발휘되었고, 국내 정치에 있어서도 토지개혁을 비롯한 개혁정책을 주도했다. 대외 방면에서 노나라는 북쪽으로 국경을 대고 있는 강대국 제나라에 눌려 늘 기를 펴지 못했다. 이 때문에 제나라의 서쪽에 있는 또 다른 강대국 진(晉)과의 관계에 공을 들였다. 계문자는 여러 나라를 다니며 다자외교를 펼쳐 노나라의 안정에 큰 역할을 했다. 무엇보다 계문자는 당시 수준 높은 귀족들의 필수 교양이었던 《시(詩)》 등에 고대 전적에 관한 조예가 깊어 외교 담판에서 늘 상대를 압도하거나 설득하는 능력을 발휘했다. 그 중 한 사례를 소개한다.

이듬해인 기원전 614년 겨울, 노나라 문공(文公)은 계문자를 대동하여 진(晉)나라에 가서 영공(靈公)을 만났다. 동맹 관계를 다시 확인함으로써 두 나라의 우호관계를 다지기 위해서였다. 문공은 귀국하는 도중에 위(衛)나라를 지나게 되었다. 위 성공(成公)은 답(沓)이란 곳에서 문공을 만나 위나라가 진나라와 좋은 관계를 맺도록 도와달라고 요청했다. 정나라를 지나자 정 목공(穆公)은 비(○)라는 곳에서 문공을 만나 위나라와 같은 요청을 했다. 문공은 모두 응답했다.

당시 정·위 두 나라는 초나라와 사이가 좋지 않아 강국 진나라와 좋은 관계를 맺어 의지함으로써 자신의 생존을 꾀하고자 했고, 이 두 나라를 대신하여 노 문공이 강국 진나라와 우호관계를 맺고 이들의 사정을 전했던 것이다. 정 목공은 노 문공에게 답례하기 위해 비에서 연회를 베풀어 환대했다. 이 자리에서 정나라 대부 공자 귀생(歸生)이 술잔을 들어 올리며 《시》 <소아(小雅)> 중 ‘홍안(鴻雁)’이란 노래를 낭송했다.

큰 기러기 날지 오르지만 둥지 틀 곳 없어 슬피 우는구나.

오로지 지혜로운 사람만 그 소리 듣고 나의 고단함을 아는구나.

그러나 어리석은 자들만 있어 나는 사방을 헤매는구나.

문공을 모시고 동행했던 계문자는 문공을 대신하여 답례하며 “우리 국군께서도 이렇게 힘이 없어 기만당하는 걱정을 하고 계십니다.”라고 말한 다음 목공에게 술을 올리며 같은 <소아> 편의 ‘사월(四月)’이란 시를 읊었다.

가을 서늘하고 처량한 바람 불어오니

풀과 나무, 온갖 꽃들이 다 시드는구나.

난리 통에 병들고 힘든 사람아

어디가 내 집이런가?

동변상련의 처지인 두 나라의 정상이 어울려 시를 주거니 받거니 하니 자리는 무르익었고, 두 군주는 모두 극진히 답례하며 자리를 마쳤다. 이렇듯 계문자의 깊은 식견은 외교 무대에서 늘 그 빛을 발했고, 적어도 그가 집권하는 동안 노나라는 큰일 없이 안정을 이루었다.(다음 편에 계속)

김영수 한국사마천학회 이사장

본문 한자 속 ‘○’표시는 신문제작시스템에 없는 글자임을 표시합니다.