[곰돌곰순의 귀촌일기] (103) 지음지교(知音之交)

곰돌곰순은 한재골로 바람을 쐬러 가다 대치 마을에 매료되었다. 어머님이 다니실 성당이랑 농협, 우체국, 파출소, 마트 등을 발견하고는 2018년 여름 이사했다. 어머니와 함께 살면서 마당에 작물도 키우고 동네 5일장(3, 8일)에서 마을 어르신들과 막걸리에 국수 한 그릇으로 웃음꽃을 피우면서 살고 있다. 지나 보내기 아까운 것들을 조금씩 메모하고 사진 찍으며 서로 이야기하다 여러 사람들과 함께 공유하면 좋겠다 싶어 연재를 하게 되었다. 우리쌀 100% 담양 막걸리, 비교 불가 대치국수가 생각나시면 대치장으로 놀러 오세요 ~ 편집자주.

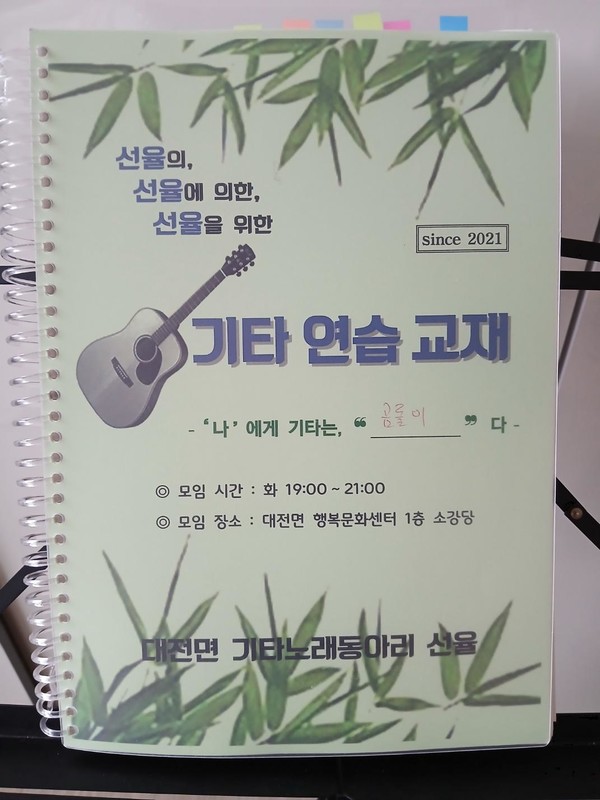

2025년 2월 선율 정기총회를 하고 신임 회장을 선출했습니다. 곰돌이는 여기에 맞춰 동아리 회원들만 공유할 수 있는 ‘기타연습교재’를 만들었습니다. 프린트물과 파일이 넘쳐나다 보니, 자체 연습교재가 필요하다는 의견을 반영하고, 거기에 이왕 만들 거면 곰돌이 오랫동안 구상하고 있던 기타의 기본기, 기초 화성학, 실력 향상을 도모할 수 있는 프로그램까지 넣어 만들자는 취지도 있었습니다.

곰돌이는 그동안 동아리 정모를 포함하여 여러 발표회, 공연 활동을 해 본 결과, 이 정도로는 회원들 실력을 향상시키는 데 한계가 있다는 걸 알게 되었습니다. 그래서 1년에 1회 정도 실력 향상을 위한 단기 특강이 필요하다는 의견을 냈고, 이번 겨울부터 진행하기로 했습니다. 이름 하야, “중급에서 상급으로 가기 위한 피지컬 훈련: 즐거운 지옥훈련”

무얼 해도 기본기와 기초 과정이 중요하지요. 기타도 상급, 고수가 되려면, 프로들이 하는 거처럼, 기본기를 담은 과정을, 루틴을 만들어 꾸준히 반복 연습해야 한다는 걸 알게 되었습니다. 피킹, 스케일, 코드, 스트로크, 리듬, 아르페지오로 이어지는 과정. 곰돌이 기타를 잡을 때마다 하는 루틴을 특강을 받는 회원들과 함께 진행하면서, 역시, 기본에 충실하자, 기초 과정을 반복적으로 하는 과정이 악기/음악, 스포츠와 무술뿐 아니라 삶에 있어서도 얼마나 중요한지를 느끼고 있습니다.

곰돌이 혼자 기타를 쳤다면, 이렇게 할 수 있었을까. 결코, 쉽지 않습니다. 함께 할 동아리 회원들이 있기에, 좀 더 연습하고, 찾아보고, 읽고, 분석하고, 개인 연습뿐 아니라 초급, 중급에 맞는 연습 루틴을 만들고 그랬겠지요. 가르치면서 배우고, 배우면서 가르치는, 크게 보면, “배움의 시간”을 함께 하고 있기에 가능한 일입니다.

가깝지도 멀지도 않은 관계

새해가 되면 새로운 결심을 합니다. ‘무얼’ ‘새롭게’ ‘배우겠다’고. 등산, 마라톤, 탁구 같은 운동 동호회나, 기타, 색소폰 같은 악기 같은 음악 동호회를 찾기도 합니다.

그런데 배우고는 싶은데, 인간관계를 깊이 하고 싶지는 않지요. 달리기 동호회의 경우, 특정 요일, 특정 시간, 특정 장소에 모여서 운동한 후, 바로 헤어지는 게 대세라고.

혼자서는 하기 어렵고, 함께 하면 동기부여가 돼서 좋은데, 운동만 하고 싶지, 그 이상의 인간관계는 맺고 싶지 않은. 그야말로 함께 땀 흘리며 운동하더라도, 딱, 거기까지만 하고 싶은. “가까이 하기엔 너무 먼 당신들”의 모임.

그래서인지 나이가 들어갈수록 어릴 때를 회상하게 되고, 그 시절과 그 친구들을 추억하나 봅니다. 어릴 때부터 사귀던 친구를 보통 ‘깨복쟁이 친구’, ‘부랄친구’라고 하지요. ‘어릴 적에 옷을 벗고 놀아도 부끄러운 줄 모르고 허물없이 지내던 친구’라는 뜻입니다. 한자로는 ‘죽마고우’라고 하는데, 대나무를 말로 삼아 가랑이에 끼고 놀았던 친구라는 뜻.

인터넷을 찾아 보니, 친구 관계 또는 가까운 사이를 뜻하는 사자성어가 많습니다. 관중과 포숙처럼 다정한 친구 사이를 뜻하는 ‘관포지교(管鮑之交)’, 지초와 난초처럼 고상한 교제를 의미하는 ‘지란지교(芝蘭之交)’, 마음이 맞아 생사를 같이 할 수 있는 ‘막역지우((莫逆之友)’, 목을 벨 정도로 생사를 같이 할 수 있는 ‘문경지교(刎頸之交)’, 신분이나 지위를 떠나 이익도 바라지 않는 ‘포의지교(布衣之交)’, 쇠라도 자를 수 있는 굳고 단단한 사귐의 ‘단금지교(斷金之交)’, 황금같이 단단하고 난초같이 아름다운 사귐의 ‘금란지교(金蘭之交)’, 물과 물고기처럼 서로 떨어질 수 없는 ‘수어지교(水魚之交)’, 자기를 가장 잘 알아주는 사이라는 ‘지기지우(知己之友)’ 등.

명심보감에서는 친구 유형을 “주식형제”와 “급난지붕” 두 가지로 제시합니다. 인터넷에 올라온 원문을 잠시 인용해 보면 이렇습니다.

“주식형제천개유(酒食兄弟千個有) 급난지붕일개무(急難之朋一個無)

술과 음식을 먹을 때 형제같은 사람은 천 명이 있지만, 급하고 어려울 때 함께할 벗은 하나도 없다.”

크~, 어쩌면 이렇게 오늘날에도 딱, 들어맞는 말이 있을까요.

커서도 죽마고우 같은 친구를 사귈 수는 없을까. 예로부터 그런 사람들 사이를 가리키는 말들이 많았다는 건, 예나 지금이나, 동양이나 서양이나, 성별, 나이를 가리지 않고 사람들은 그런 관계를 ‘갈망’하고 있다는 반증이 아닐까요.

다수, 군중, 대중, 집단 속에 속해 있을 때는 ‘나’도 ‘그들’처럼 살고 싶지만, 홀로 있는 시간에는 나 자신을 잘 이해해 주는 사람을 만나고 싶은. ‘의미’가 있는, 그래서 ‘특별한’ 관계를 그토록 원하지만, 막상 집단 속에 들어가면 다시 ‘그들’을 ‘타자화’하는, 순환의 굴레. 그래서 사람들은 ‘나를 알아주는 이’를 그리워하나 봅니다.

‘나를 알아주는 이’를 그리워하니

흔히, 힘든 일이 닥치면 누가 내 편인지 드러난다고 합니다. 명심보감의 “주식형제” 같은. 밥 먹고 술 마시며 형님동생으로 친하게 지내던 사이일지라도 막상 곤란한 일이 발생해 도움을 청하면 거절하거나 모르는 척 하니까요. 그때 거절은 또, 얼마나 예의바르게 하는지. 차라리 아무 말 안 하고 돌아서는 게 ‘덜 밉겠다’는 생각까지 하지요.

아리스토텔레스는 “불행은 누가 친구가 아닌지를 보여준다”고 말했다는데, 어쩌면 그 말이 수천 년이 지난 오늘날에도 일리가 있는 말인지.

하지만 사건사고들이 워낙 많이 일어나는 현대 사회이다 보니 가족도, 친지도 아닌, 친한 사이라 해도 부탁을 들어주는 건 너무도 어렵습니다. 그러니 거절하는 사람 처지를 이해 못할 것도 없지요. 오죽했으면, 아무리 친한 사이라 할지라도 부탁 자체를, 아예 하지 말라고 하겠어요. 부탁하는 순간, 이전의 좋은 관계마저, 그동안 쌓아 왔던 신의마저 무너진다고.

생각해 보면, 그토록 허물어지기 쉬운 관계가 될 거 같은 두려움을 안고 살아왔다는 건데, 그마저 소중하게 생각하며 살라는, 늘 겸손한 마음으로 살라는 말이기도 하겠지요.

인디언 속담에 친구를 “내 슬픔을 등에 지고 가는 사람”이라고 한답니다. 참으로 의미가 깊고, 아름다움이 느껴지는 속담입니다. 친구 사이를 나타낼 때 이처럼 아름다운 의미를 가진 사자성어 중 ‘지음지교(知音之交)’라는 말이 있습니다. 보통 줄여서 ‘지음’이라고 하는. 인터넷에 올라온 여러 정보를 정리해 보니, 중국의 <<열자>> <탕문편>, <<여씨춘추>>, <<순자>> <권학편>에 나온 백아와 종자기에 대한 고사에서 유래했다고 합니다.

중국 춘추전국시대 진나라에 고관을 지낸 거문고의 달인 유백아가 있었습니다. 백아가 거문고를 연주하면, 풀을 뜯어 먹던 말들이 고개를 들 정도였다고 합니다. 종자기는 나무꾼이었는데, 백아가 거문고를 타면 그의 마음을 헤아릴 줄 알았다고 합니다. 가령, 백아가 높은 산을 오르는 데 뜻을 두면 “높이 솟는 게 마치 태산과 같다” 하고, 흐르는 물에 뜻을 두면 “출렁출렁하는 게 마치 황하와 장강 같다”라고 했다지요. 그런데 종자기가 병을 얻어 세상을 떠나자 뒤늦게 이를 안 백아는 자신을 알아주는 이가 세상에 없으니 다시는 거문고를 연주하지 않겠다며, 종자기의 무덤 앞에서 마지막 연주를 한 후에 거문고 줄을 끊었다고 합니다. ‘백아절현’, ‘백아파금’으로 전해지는데, 유백아가 자신의 분신과도 같은 거문고 줄을 끊은 걸 보면, 종자기의 죽음이 얼마나 큰 충격으로 다가왔는지 이해할 수 있습니다.

대학을 졸업하고 손에서 놓지 않을 거 같던 기타를 놓았습니다. 귀촌해 살다 25년 만에 다시 기타를 잡게 되었습니다. 3년만 쳐 보자, 다시 3년만, 하는 사이에, 새로운 꿈과 목표가 생기고, 삶의 의미가 더해지게 되고, 지금 사용하고 있는 기타가 얼마나 소중한 가치를 지니고 있는지를, 그래서 ‘더 좋은 소리’가 나는 기타에 대한 욕심도 생기게 되었습니다.

태어나서 기타를 처음 배우고 있는 곰순이도 그렇답니다. 여러 모임을 해도 악기로 모임을 하는 게 특별하다고. 기타를 배우고 노래도 부르다 보니, 내 안의 깊은 곳에서 무언가 ‘꿈틀꿈틀’ 대는 게 느껴진다고. 발표회 때 선곡을 하는데 내 마음을 잘 드러내는 곡을 고르고 싶고, 그 곡을 내 마음을 담아서 연주하고 노래하고 싶고, 그렇게 나를 드러내며 표현하는 게 참, 신기한 경험이라고. 배울수록 여전히 초보 수준이라는 걸 느끼지만, 자꾸 노력하는 내 자신이 대견해 보이고, 그래서 자꾸, 더 배우고 싶고, 노력하고 싶고, 그런 내 모습을 사람들이 알아주는 거 같고, 그래서 인정받고 있다는 마음에 더 힘을 내서 노력하고, 더 하고 싶게 만든다고.

곰순이의 말이, ‘지기지우’이자 ‘지음지교’가 아닐는지. 곰돌이도 그렇답니다. 그래서일까요. 시간이 지날수록, ‘지음’이란 말이, 참 아름다운 말이구나, 많은 걸 담고 있구나, 하게 됩니다.

곰돌 백청일(논술학원장), 곰순 오숙희(전북과학대학교 간호학과교수)