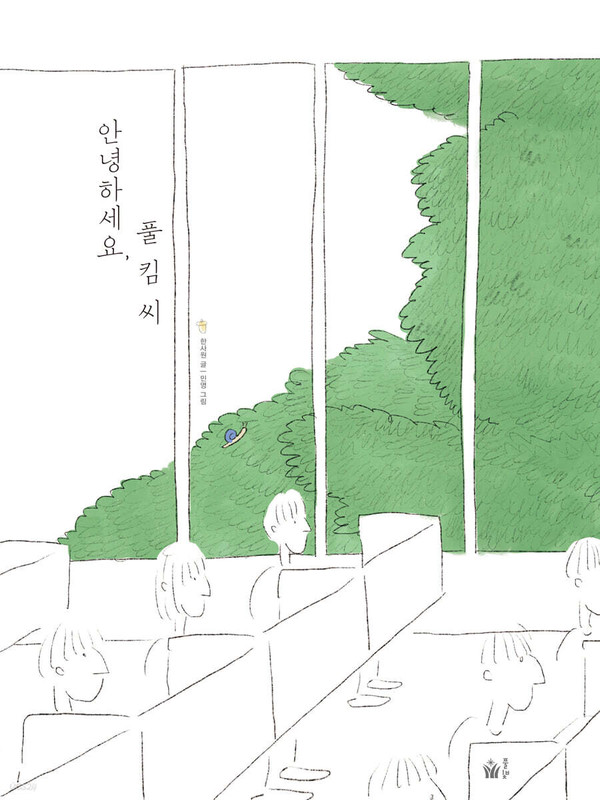

[작은 책방 우리 책들] 안녕하세요, 풀 킴 씨(2024, 도서출판 풀빛)

봄이다. 쨍한 햇빛이 지구 표면으로 쏟아지기 시작했다. 새로운 계절이 시작된다. 수없이 많은 사람이 수없이 많은 날 모였던 광장은 이제 윤석열 파면이라는 국면을 맞아 잠시 쉬어가는 느낌을 준다. 사회대개혁이라는 이름을 달았던 만큼 완전히 닫혀버리지는 않을 테지만, 하나의 거대한 목적이 달성되었으니 후련함을 느끼는 사람들도 많을 것이다. 장장 5개월간의 긴장이 풀리는 초봄이다.

광장은 많은 사람들을 낯선 타인에서 동지가 될 수 있도록 만들었고, 동지라는 호칭은 우리에게 새로운 관계에 대해 생각하게 했다. 목적이나 뜻이 서로 같은 사람을 일컫는 말. ‘새로운 세상’을 위한 뜻만 같다면 내가 어떠한 속성을 가지고 있든지간에 저이와 동지가 될 수 있는 것이다. 그렇지만 정말 그걸로 충분할까? 우리가 공존하기 위해서는 어떻게 되어야 하는가?

내가 될 수 있는 것, 나로서 존재하면서도 변화하는 일에 대해 말하는 책이 바로, 한사원 작가가 글을 쓰고 민영 작가가 그림을 그린, ‘안녕하세요, 풀 킴 씨’(2024, 도서출판 풀빛)다.

저기 푸른색의 풀 킴 씨가 보이나요?

회색 도시에 사는 풀 킴 씨는 월세를 내고,

맛있는 음식을 먹고,

반려 달팽이에게 싱싱한 채소를 주기 위해

오늘도 출근합니다.

‘안녕하세요, 풀 킴 씨’ 중에서.

회색 도시에서 유일하게 온 몸을 풀로 뒤덮은 풀 킴 씨는 사람들에게 배척당한다. 다른 존재라는 사실 하나 때문에 그렇다. 이런 일은 드문 일이 아니다. 많은 사람들은 자신과 다른 것에 불쾌감을 느끼고, 그 불쾌감을 정당화하기 위해 어떤 방법이든 사용하곤 하니 말이다. 풀 킴 씨는 그래서 열심히 일해도 동료들과 어울리지 못한다. 그날 밤, 마지막으로 퇴근한 풀 킴 씨에게 도토리 비가 내린다. 도토리 한 알이 풀 킴 씨의 입으로 쏙 들어간다. 그리고…

해가 밝자 풀 킴 씨가 아주아주 거대해졌다! 그는 ‘어리둥절하지만 서둘러 출근길에 나’선다. ‘한 발짝 한 발짝 내디딜 때마다 점점 커져’간다. 그리고 회사에 도착할 즈음에는 건물만큼 커져버리고 말았다. 상사는 화가 나서 이렇게 말한다. “풀 킴 씨는 우리 회사에 어울리지 않아요. 그만 떠나 주세요.” 그는 선명한 색을 가지고 있다는 사실 때문에 더 이상 일하지도 못하게 된 것이다!

갈 곳 잃은 풀 킴 씨가 한참을 걷고 있을 때, 그의 앞에 다람쥐 주술사가 나타난다. 모두가 조금씩 행복해지는 주술을 부린다는 그는 어젯밤의 도토리 비가 자신의 주술 때문이었다고 말한다.

“다람쥐가 살 곳이 모두 사라져

우리에게 집을 달라고 주술을 외었어.

그러자 어젯밤 도토리 비가 내리고 네가 나타났어.”

다람쥐 주술사가 말합니다.

“어때, 우리의 집이 되어주지 않을래?”

‘안녕하세요, 풀 킴 씨’ 중에서.

풀 킴 씨는 그렇게 숲이 되었고, 살 곳 잃은 다람쥐들을 찾아 매일매일 여행을 떠난다. 집 없는 자들의 집이 된 것이다. 자기 자신으로 존재하는 것만으로도 누군가의 쉴 곳이 된다는 것은 얼마나 근사한가.

회색 도시는 돌출된 것들을 좋아하지 않는다. 전체 중 하나로서만이 아닌 나로서 존재하기 위해서는 돌출될 수밖에 없을텐데 말이다. 회색 도시에서 살아가고 있는 자들도 풀 킴 씨처럼 누군가의 집이 될 수 있었으면 좋겠다고 생각할지도 모른다. 돌출되는 것이 두려워 그저 회색빛으로 살아가고 있는걸지도. 그러나 그런 하루하루를 지내다 보면 공존이라는 것이 무엇인지 알 수 없게 된다. 조금의 공통점만으로도 가까워지고, 수많은 다른 점들을 서로 맞춰가며 친구가 되는 일을 알 수 없게 된다. 동지를 동지로서 존중하는 법을 영영 알 수 없게 된다.

누군가의 집이 된다는 것. 그것은 돌출되는 두려움을 가지고서도 나의 모습을 크게, 아주 크게 보여주는 것으로부터 시작된다. 나의 생각을 나누고 그것이 누군가와 다르다고 하더라도 그저 그렇게 존재하는 일이리라.

문의 062-954-9420

호수(동네책방 ‘숨’ 책방지기)