[좌충우돌 중국차(茶)] (70) 무이암차를 노래한 차시(茶詩)

무이산은 유교 및 불교와의 인연이 깊은 곳이다. 송대의 저명한 학자이자 성리학의 대가인 주희(朱熹)가 무이산에서 저작과 강연을 하던 시기에 스스로 차를 심고 가꾸었으며, 차를 만들어 마시며 차를 통한 도(道)를 논하였다. 무이산에서 유명한 대홍포 품종은 천심사(天心寺)의 승려가 가꾸고 관리하는 등 불교문화와 긴밀한 관계가 있다.

이 가운데 송대에 무이산 일대에서 유행했던 차와 관련된 풍속과 시문학이 있다. 먼저 풍속 가운데 하나인 투차(鬪茶)에 대해 알아보자. 송나라의 차문화를 설명할 때 차를 따른 찻잔에 생겨난 흰 거품으로 산수화 등을 그려낸 분차(分茶)와 함께 차 맛의 자웅을 겨루는 투차(鬪茶)가 대표적이다. 분차는 이미 실전되고 없으며, 차를 가지고 하는 놀이에 가까운 것이라고 보면 좋을 것이다.

조맹부의 그림 투차도는 중국 원대(元代)의 투차 광경을 묘사하고 있다. 투차는 중국의 당대부터 유행하기 시작하여 ‘명전(茗戰)’이란 이름으로 알려졌으며, 송대에 이르러 ‘투차(鬪茶)’로 불렸던 풍속이다. 참여자가 직접 차를 끓여 그 품질을 평하고, 다예(茶藝)의 고하를 비교하는 형태이다. 사실 ‘명전’은 차를 가지고 하는 전쟁이고, ‘투차’는 차를 가지고 하는 싸움이라는 뜻이니 둘 다 동의어이다.

그림 속에 보이는 네 사람의 투차수(鬪茶手)는 2인 1조로 나뉘어 있으며, 좌측 투차조(鬪茶組)의 조장은 왼손에는 찻잔을 쥐고, 오른손에는 찻주전자를 들고 고개를 치켜든 채로 상대방을 주시하고 있다. 그 좌측에 있는 조수는 오른손에는 찻주전자 왼손에는 찻잔을 든 모습이며 두 손의 거리를 벌려 차에 물을 따르고 있는 모습이다.

우측에 있는 다른 한 조의 투차수들 역시 전혀 위축됨이 없는 표정이고 투차를 위한 모든 준비를 마친 상태이다. 참가자 모두 각자의 차로(茶爐:화로)와 차롱(茶籠:차 바구니)을 갖고 있으며, 조장의 우측 손에는 찻잔을 들고 그 향을 음미하는 중이다.

다음으로는 이름난 문필가들이 뛰어난 품질의 무이암차를 맛보고 차문화의 정수(精髓)라고 할 수 있는 시를 지어 칭송하였다. 이는 시대를 변치 않고 면면히 이어지는 큰 문화의 줄기를 형성하였던 것이기도 하다.

먼저 송대(宋代)의 범중엄(範仲淹)이 지은 화장민종사투차가(和章岷從事鬪茶歌: ☞장민(章岷)과 투차(鬪茶)에 종사하면서 부르는 노래)의 구절에는 아래와 같은 무이암차에 관한 내용이 있다.

年年春自東南來, 년년춘자동남래,建溪先暖氷微開. 건계선난빙미개.

해마다 봄은 남동쪽에서 올라와, 건계(建溪) 지역이 먼저 따뜻해져 얼음이 녹기 시작하네.

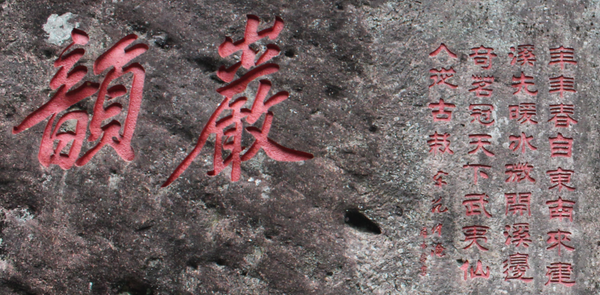

溪邊奇茗冠天下, 계변기명관천하, 武夷仙人從古栽. 무이선인종고재.

건계 물가에서 자라 만들어진 차는 천하 으뜸이고, 이는 무이산의 신선이 옛날에 심은 거라네.

☞장민(章岷): 생졸 불명. 자(字)는 백진(伯鎭). 북송 시기의 시인 겸 관원(官員). 송 인종(仁宗) 5년(1027년) 진사에 급제. 성경이 강직하고, 시가(詩歌) 창작에 능했다고 한다. 차에도 능해 범중엄과 친분이 깊어 오랜 시간 동안 교류하였다.

범중엄(989~1052): 자(字)는 희문(希文), 북송시대의 저명한 정치가, 사상가. 문학가. 세칭 범문정공(範文正公)으로 불렸다. 위의 시는 본래의 제목 이외에도 무이차가(武夷茶歌)라는 별칭으로도 불렸다. 범중엄이 남긴 “先天下之憂而憂 선천하지우이우: (공직자는) 천하(백성)의 근심(먹거리)이 먼저이고, 그 후에 비로소 (개인의) 근심을 걱정해야 한다. 後天下之樂而樂 후천하지락이락: 백성들이 모두 즐거움을 이룬 이후에 비로소 자신의 즐거움을 구해야 한다.”라는 말은 현세의 공직자가 새겨들어야 할 내용이다.

류광일(덕생연차관 원장)

본문 한자 속 ‘○’표시는 신문제작시스템에 없는 글자임을 표시합니다.

류광일 원장은 어려서 읽은 이백의 시를 계기로 중국문화에 심취했다. 2005년 중국으로 건너가 상해사범대학에 재학하면서 덕생연차관 주덕생 선생을 만나 2014년 귀국 때까지 차를 사사받았다. 2012년 중국다예사 자격을, 2013년 고급차엽심평사 자격을 취득했다. 담양 창평면에 중국차 전문 덕생연차관(담양군 창평면 창평현로 777-82 102호)을 열고 다향을 내뿜고 있다.