제주의 뱀 신앙과 제주목사 이형상

조선 유학자 관리, ‘전통·문화’ 파괴

민중, 현실적 아닌 ‘설화’ 통해 복수

제주도는 여자·돌·바람이 많아서 삼다도라 불린다. 하지만 이 별칭은 제주도의 표면적인 부분만 나타낼 뿐이다. 제주도는 역사적으로 신과 신화, 신당이 많은 섬이다. 신이 얼마나 많은지 만 8000의 신이 존재한다. 그 중에서도 뱀 신과 뱀 신화가 단연 원톱이다. 기후가 고온다습하여 육지보다 많은 뱀이 서식하지만, 뱀이 많다고 뱀을 신앙으로 삼은 것은 아니다. 뱀 신화는 오랜 시간 동안 입에서 입으로 전해오면서 많은 변형을 겪는데, 그 원형에 가까운 신화가 당신화(堂神話)인 본풀이다. 제주도는 마을 단위로 다양한 마을신화가 있고, 마을신화가 당신화고, 당신화의 내력이 본풀이다. 뱀과 관련한 당신화로는 토산리 당신화, 차귀당 당신화, 김녕굴 신화, 칠성신화, 나주 기민창 조상신화 등이 대표적이다.

토산리 당신화는 원래 나주 금성산신(錦城山神)이자 나주 지방의 용신이 서울을 왕래하던 제주 토산리 사람인 이방·형방을 따라와서 토산리의 당신이 되었다고 한다. 차귀당의 당신화는 사람들이 회색 뱀을 보면 차귀의 신이라 하여 죽이지 않고, 봄과 가을에 제사를 바쳤다는 내용이다. 차귀는 사귀(蛇鬼)가 변형된 말로 뱀 신을 의미한다. 칠성신화는 제주에 사는 황정승이 석함을 짜서 구렁이를 담아 바다에 버렸는데, 석함이 북촌리에 표착하자 북촌리에 사는 김첨지가 석함을 건져 열어 보니 큰 구렁이가 튀어 나왔고 이를 본 딸 셋이 갑자기 아프게 되었다. 김첨지가 구렁이를 조상신으로 섬기게 되자 딸들의 병이 나았다. 그런데 이 조상신 뱀은 여인으로 변해 마을들을 돌아다니다가 월정리에서 신산국을 만나 부부가 되었고 아기 일곱을 낳았다. 나중에 이 일곱 아들이 칠성이 된다.

한편 나주 기민창 조상신화는 조천의 안씨선주가 흉년이 든 어느 해에 제주 백성을 살리기 위해 곡식을 사러 팔도강산을 돌아다니다가 나주 기민창의 곡식을 사서 돌아오게 되었다. 배가 출발하려 하였을 때 어떤 예쁜 처녀가 배에 오르는 것을 보았으나 이후 모습이 보이지 않았다. 도중에 돌풍이 일어 배 밑이 터져 곡식이 물에 잠기게 되자 하늘에 빌었는데, 배가 다시 물위로 뜨게 되었다. 배 밑을 살펴보니 큰 뱀이 똬리를 틀고 구멍을 막아주고 있었다. 조천 포구에 배가 닿자 집으로 뱀을 모시고자 하였으나 뱀은 내려오지 않고, 안씨선주 꿈에 나타나 자신은 기민창의 곡식을 지키는 조상인데 앞으로 기일제사와 철마다 큰 굿을 해 주면 부자가 되게 해 주겠다고 하고, 몸을 감출 수 있는 새콧알로 간다고 했다.

이러한 당신화의 공통점은 당신이 뱀 신이고, 제주에는 서식하지 않은 바다뱀이며, 여성으로 변신하여 인간과 결혼하기도 하고, 조상신이 되어 큰돈을 벌게 해주기도 한다. 뱀은 징그럽고 무서운 존재지만 뱀 신은 신성하고 고마운 존재다.

그런데 이들 당신화와는 다른 뱀에 대한 인식이 나타나는 것이 김녕굴 뱀 신화다. 구좌면 김녕리에서 북쪽으로 약간 떨어진 곳에 뱀 굴이라는 커다란 동굴이 있었는데, 이 굴에는 큰 뱀이 살고 있어서 온갖 요망스러운 짓으로 마을 사람들을 괴롭혔고, 해마다 뱀에게 제사를 지내면서 15세가 되는 예쁜 처녀를 제물로 바쳐야 했다. 중종 10년(1515)에 판관 서린이 부임하여 뱀을 처치하였지만, 서린은 의식불명으로 신음하다가 죽고 말았다. 이후로 뱀 요괴의 출몰이 근절되었다고 한다. 김녕굴의 뱀 신화는 뱀에 대한 외경보다는 인간에게 해악을 끼치는 부정적인 인식이 강하다. 김녕굴 설화는 다양한 버전이 존재한다. 광정당 큰 뱀 설화, 병와선생 괴물퇴치, 영천 이목사 등의 설화는 김녕굴 설화와 비슷하지만, 뱀 신을 무찌른 사람이 판관 서린이 아닌 병와 이형상(李衡祥, 1653~1733)이다.

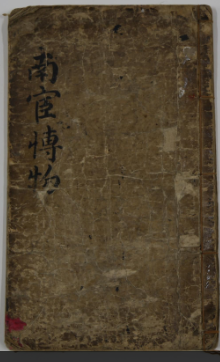

병와 이형상은 영조 9년(1655) 효령대군의 10세손으로 태어나 숙종 3년(1677)에 사마시에 합격한 뒤, 28세 때인 숙종 6년에 문과에 급제하여 호조좌랑을 비롯하여 동래부사, 나주목사, 경주부윤, 제주목사 등 목민관으로 잔뼈가 굵은 인물이다. 공재 윤두서는 이형상의 조카사위이고, 정약용은 그의 외증손자에 해당한다. 이형상은 성리학은 물론이고 천문·지리·예악에 밝았으며, 매우 다양한 분야에 걸쳐 300여 권의 저술을 남긴 실학자였다. 특히 그의 나이 50세에 제주목사에 부임한 뒤, 그때의 경험을 바탕으로 『탐라순력도』, 『남환박물』, 『탐라장계』, 『탐라록』 등 제주 관련 저술을 다수 남겼다.

이형상은 제주의 풍물과 자연을 사랑했지만, 성리학자로서의 그의 눈에 참기 어려웠던 것이 미신 숭배였던 모양이다. 제주 유향소의 유생들과 면임·이임 등이 자발적으로 음사를 없애줄 것을 청하자, 이형상은 이들과 함께 129개 곳의 신당과 2개의 사찰을 불사르고 불상은 바다에 던져 버렸다. 1000여 명이나 되는 심방(제주에서 무당을 부르는 명칭)의 안적(案籍)을 불태워 양민으로 만들었다. 유학을 신봉하는 이들에게 뱀 신화는 미신에 불과하지만, 뱀 신화와 오랜 시간 함께한 제주민에게 무격 퇴치는 천벌을 받을 만한 일이었을 것이다. 그래서 김녕굴 설화의 주인공이 판관 서린에서 이형상으로 바뀌게 된 것이다. 당신화는 엄혹한 자연 환경 속에서 살아가야 하는 제주도민에게 신앙과 같은 것이었음을 병와 이형상은 깨닫지 못했다. 그가 아무리 학파를 넘나들며 유연한 유학자의 풍모를 갖고 있었다하더라도 성리학의 한계를 넘어설 수 없었다. 제주의 백성들은 자신들의 고유한 전통과 문화를 파괴한 중앙 관리에게 현실적인 복수가 아닌 설화를 통한 복수를 했다고 할 수 있을 것이다.

강은영(전남대 사학과 교수)