스위스의 IMD(국제경영개발대학원)에 의하면, 2025년 한국의 국가경쟁력은 27위에 머물렀지만 과학 인프라 경쟁력은 세계 2위에 올랐다. 비록 이 순위가 그 나라의 과학 수준을 보장하지는 않지만, 최근 국제적으로 한국 과학이 상당한 평가를 받고 있음은 사실이다. 한국 과학이 이러한 위상을 얻기까지 정부의 정책과 많은 과학자들의 노력이 중요했지만 동시에 대중들에게 과학기술의 가치를 널리 알리려 했던 많은 과학 대중화 운동가들의 기여도 빼놓을 수 없다.

“과학조선”의 꿈

1922년 12월 10일 첫 번째 조선인 비행사 안창남의 고국 방문 비행은 조선인들에게 ‘과학 운동’을 제시한 작은 출발이었다. 당시 최고의 신문물이었던 비행기를 조선인이 조종한다는 사실은 조선인으로서의 자부심과 과학을 향한 관심을 끌어올리는 계기가 되었다. 비행기 옆면에 한반도가 그려진 ‘금강호’를 보기 위해 5만여 군중이 여의도에 모였고, 안창남이 뿌린 전단지에는 조선이 “과학의 조선”이 되길 원한다는 그의 꿈이 담겨 있었다.

1923년 10월 동아일보 사설은 “우리 민족이 과학에 각성하기”를 외치면서 “조선의 과학화” 운동을 제안했다. 이를 배경으로 이듬해 경성고공 출신 김용관은 동문들을 결집해 발명학회를 창립했다. 이 학회는 “과학적 발명과 조선공업의 장려”를 내세웠지만 그의 사재에만 의존하다보니 오래지 않아 개점휴업 상태가 되었다.

1926년 미시간대학에서 한국 첫 이학박사 학위를 받은 이원철은 안정된 연구 환경을 뒤로하고 귀국해 모교인 연희전문의 교수가 되었다. 그에게는 논문 몇편보다 대중들에게 과학기술의 가치를 널리 알리는 것이 중요했다. 실제 그는 학교뿐 아니라 YMCA에서 청소년에게 과학기술에 대한 활발한 대중 강연을 펼쳤다. 대한민국 과학기술유공자로 헌정된 천문학자 유경로는 자신이 어렸을 때 들었던 이원철의 강의를 생생하게 기억한다면서, 그의 강의 덕분에 자신이 과학자의 길로 들어서게 되었다고 밝혔다.

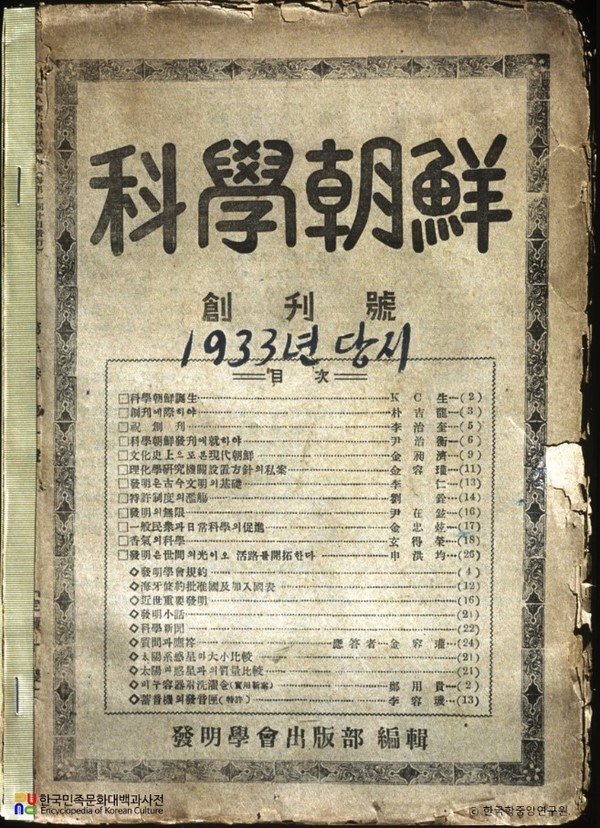

과학조선의 꿈을 놓지 않았던 김용관은 1932년 발명학회를 재건했으며, 이듬해 6월 한국 최초의 종합과학잡지인 ‘과학 조선’을 창간했다. 그는 과학을 문명과 부강의 원천으로 삼으려면 무엇보다 대중들에게 널리 보급하는 것이 시급하다고 여겼다. 이를 위해 찰스 다윈의 52주년 기일인 1934년 4월 19일을 제1회 ‘과학데이’로 잡아 과학강연회, 활동사진 상영, 자동차 퍼레이드 등 다양한 활동을 벌였다. 이를 계기로 김용관은 그해 7월 과학지식보급회를 발족시켜 “생활의 과학화, 과학의 생활화”를 기치로 거족적인 과학화 운동을 펼치고자 했다. 하지만 각계의 호응 속에서 민족운동의 성격도 띠면서 몇 년간 성황을 이루던 과학데이 행사는 일제의 탄압을 받아 점차 약화되고 말았다.

“설렁탕 값으로 과학을 대중에 보급하자!”

경제개발이 본격화되던 1967년 과학 행정을 전담하는 과학기술처가 설립되면서 한국 과학기술도 본격적인 성장의 단계에 접어들었다. 그해 말 설립된 한국과학기술후원회는 국민 생활 전반의 과학화와 과학기술 진흥을 위한 국민 활동의 확대 등을 추진했다. 1968년 과학기술처는 자신의 생일인 4월 21일을 과학의 날로 지정했으며, 이후 매년 4월은 과학의 달이 되어 다양한 과학 관련 행사가 진행되고 있다. 여러 사람이 외쳤던 과학화 요구를 정부가 받아서 위로부터의 과학 대중화를 추진한 셈이었다.

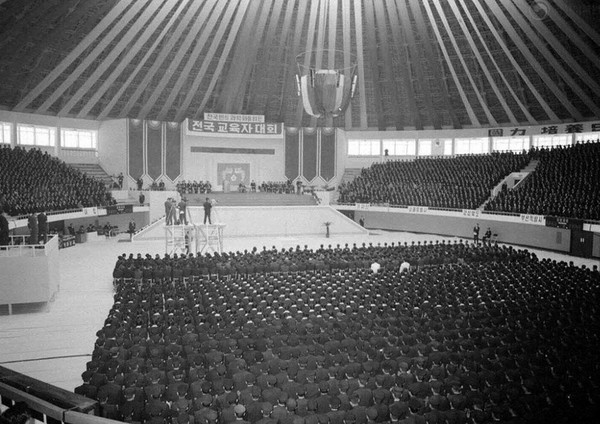

1973년부터 정부는 “전국민의 과학화 운동”이라는 이름 아래 모든 국민이 과학기술의 개발에 총력을 기울여야 하고, 이를 위해 전 국민이 기술을 배워야 된다는 캠페인을 벌였다. 당시 과학기술처 장관이었던 최형섭은 “아는 과학”에서 “하는 과학”으로 전환해야 한다고 주장했다. 과학은 단순히 머리로 생각하는 것에 머물지 않고 자기 손으로 무언가를 만들거나 변화시켜야 한다는 믿음이었다. 비록 이 운동은 다음 정권까지 이어지지 못했지만 과학을 바라보는 기본인식을 바꿀 것을 제안했다.

한편으로 1956년 설립된 전파과학사는 과학과 기술에 관한 각종 서적을 출판하면서 대표적인 교양 과학도서 출판사로 자리잡았다. 특히 1973년부터 시작된 ‘현대과학신서’는 한국 대중과학 출판을 시작했다는 평가를 받는다. “설렁탕 한그릇 값으로 과학을 대중에게 보급하자!”를 슬로건으로 내세운 현대과학신서는 당시 최고의 과학저술가들이 집필하고 번역한 교양서적을 통해 대중들에게 과학기술 지식과 여러 면모를 널리 알려 나갔다.

과학문화의 토착화

1970년대까지 과학 대중화는 대중들에게 과학지식을 전달하는 일을 중시했다면 1980년대 들어 대중들이 알고 싶어하는 부분을 채워주는 방식으로 바뀌었고, 이후 과학기술이 이루어지는 과정에 대중들이 참여해야 한다는 주장까지 나아갔다. 실제로 1990년대 이후 과학 대중화는 과학문화라는 이름 아래 단순한 지식과 기술의 계몽을 넘어 과학기술의 사회적 수용을 넓히기 위한 방향으로 전개되고 있다.

한국인에게 과학기술은 그 결과를 재빨리 응용하여 선진국을 따라갈 수 있게 하는 유용한 수단이었다. 하지만 기술과 당장의 활용만 강조한 결과 과학기술이 지닌 다양한 가치를 찬찬히 받아들일 여유가 없었다. 이제 한국 과학기술은 추격을 넘어 탈추격을 꾀하고, 기초연구에도 투자하고, 과학 지식을 만들어 내는 과정에도 관심을 두고, 과학이 지니는 여러 모습을 삶의 일부로 수용할 수 있는 수준이 되었다.

진정한 생활의 과학화, 토착화된 과학문화는 떠들썩한 행사 위주의 캠페인이 아니라 장기간 긴 호흡으로 과학기술을 이해하고 음미함으로써 가능하다. 이제는 과학지식을 머릿속에 욱여넣기보다 시간이 걸리더라도 과학하는 즐거움을 느끼게 하는 것이 진정한 과학화에 도움이 될 것이다. 여기에는 우리의 과학기술이 어떤 여정을 밟아왔는지에 대한 성찰도 필요하다. 과학 대중화에 참여한 여러 사람의 기여를 기억하는 것도 그러한 노력의 일부가 될 것이다.

문만용 <전북대학교 한국과학문명학연구소 교수 & K-학술확산연구센터장>