[호남학 산책] 술은 광약(狂藥), 입술만 적셔야 하거늘

본보는 한국학호남진흥원과 손잡고 ‘호남학 산책’에 실린 기획물을 연재합니다. 전문 필진이 기록한 ‘호남학 산책’의 기획물 중 ‘고문서와 옛편지’ ‘문화재 窓’ ‘풍경의 기억’ ‘彿家別傳’ 등의 코너 이름으로 실린 내용이 드림투데이 지면과 인터넷을 통해 독자 여러분에게 전달됩니다. 한국학호남진흥원(www.hiks.or.kr)은 광주광역시와 전라남도가 민족문화의 창조적 계승과 호남한국학 진흥을 위하여 2018년 공동 설립한 기관입니다. (편집자주)

“네 동생의 주량은 얼마쯤 되는 듯하더냐?”

“저보다 훨씬 잘 마십니다. 주량이 저에 비해 배는 될 겁니다.”

큰아들이 강진에 와 정약용은 반갑고 기뻤다. 마음이 한껏 들떴다. 집안 소식도 묻고 그 동안 쌓아두었던 회포를 풀면서 큰아들에게 술도 따라 주었다. 한 잔 다 마셨지만 정학연(丁學淵)의 얼굴은 조금도 변하지 않았다. 문득 둘째 아들의 주량도 궁금했다. 술은 마시는지, 마시면 얼마나 마시는지 자세히 본 적이 없었고 기억도 나지 않았다. 큰아들에게 넌지지 물었다. 아들의 대답에 정약용은 적잖이 놀랐다.

큰아들이 물러가고 혼자 있게 되자 정약용은 둘째 정학유(丁學游) 생각에 마음이 쓰렸다. 유배령이 떨어져 집 떠나 올 때 둘째는 10대 중반이었다. 태어났을 때 수려하고 맑은 눈을 가져 뛰어난 문장가도 되고 임금을 잘 보필할 아이로 성장할 것이라고 기대했었다. 비록 집안이 몰락하고 아버지가 유배객이 되었지만 자식만은 학문에 뜻을 두고 성실하게 살아가기를 바랐다. 겨우 20대 가까운 어린 나이에 주량이 큰 건 좋은 일이 아니었다.

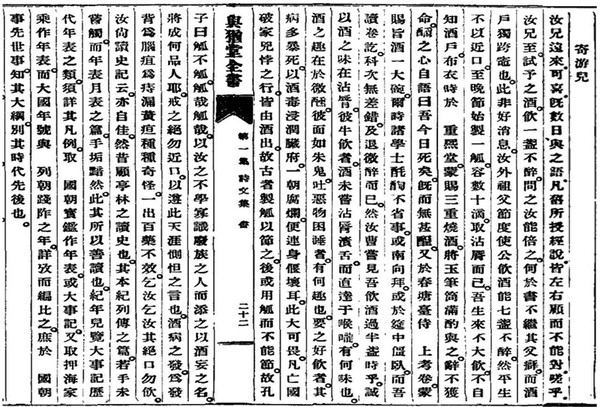

네 형이 왔기에 술을 마시게 했는데 한 잔을 마셔도 취하지 않더구나. 동생인 너의 주량을 물었더니 형보다 배는 된다고 하더구나. 어째서 글 공부에 미친 아비를 닮지 않고 술 마시는 일만 이 애비보다 더 낫느냐. 좋은 소식은 아닌 듯싶다.…(중략)…술맛이란 입술을 적시는 데에 있다. 소 물 마시듯 술을 마시는 이들은 입술과 혀를 적실 사이도 없이 곧바로 목구멍으로 넘어가니 어찌 맛이라는 것을 느낄 수 있겠느냐. 술의 정취는 약간 취하는 데에 있다. 얼굴빛 붉은 귀신 같고 오물을 토해내며 정신없이 곤히 잠들면 무슨 정취가 있겠는냐. 술마시기 좋아하는 이들은 병도 많을 뿐더러 폭사하기도 한다. 술이 독이 되어 몸 속의 온갖 장기에 침입하여 하루아침에 장이 다 썩어가고 이어서 몸은 다 허물어지게 된다. 그러하니 크게 두려워 할 일이다.…(중략)…너처럼 아직 다 배우지 못해 식견도 별로 없으면서 폐족(廢族) 집안 사람인데, 거기에다 술망나니라는 이름까지 더해지면 장차 어떤 수준의 사람이 되겠느냐.

정약용은 작은 아들이 자기 맘을 잘 헤아렸으면 하는 간절함으로 편지를 부쳤다. 벼슬도 오르고 앞길이 탄탄하다고 여겼던 시절, 두 아들이 조정에서 큰일을 할 것이라는 기대가 컸었다. 하지만 하루아침에 집안이 기울어졌다. 맏형 정약현의 처남인 이벽이 천주교 신자였는데 정약용과 정약전도 신자가 되었다. 1801년 신유년에 천주교 신자들을 박해하는 사건이 일어나자 그 화는 정약용 형제에게도 미쳤다. 정약용은 경상도 장기(현 경북 포항시 남구 장기면)로 귀양갔다.

그 사이 조카사위 황사영(黃嗣永 1775~1801) 사건이 터졌다. 황사영은 정약용의 맏형 정약현의 사위였다. 그는 가로 62cm, 세로 38cm짜리 흰 비단에 깨알 같은 크기로 122줄, 1만 3384자나 되는 긴 편지를 썼다. 조선 정부가 천주교 신자들을 박해하니 이를 구원해달라는 내용이었다. 편지를 청나라에 와 있던 구아베 주교에게 보내려고 했다가 발각되었다. 이른바 황사영 백서사건이다. 이 일로 정약용 집안은 완전히 몰락했고 그의 유배지는 강진으로 변경되었다. 정약용은 폐족(廢族) 가문으로 자처했다. 앞으로 벼슬길에 대한 희망이 없어졌다. 하지만 자식 교육까지 폐할 수 없었다. 폐족으로 떨어졌어도 자식들만은 당당하게 살며 세상에 우뚝 선 사람이 되길 바랐다. 그런데 큰아들의 주량이 만만치 않았고 작은 아들은 더하다니 마음이 편치 않았다.

자기의 주량을 헤아려 보았다. 일찍이 임금이 옥필통에 삼중소주를 가득 채워 내려주었을 때 다 마셨지만 크게 취하지 않았다. 삼중소주는 세 번 증류하여 도수가 거의 70도에 가깝다. 그때 정약용은 ‘오늘은 죽었구나.’라는 생각을 하며 소주를 마셨다고 하는데 거의 취하지 않았다. 시험지를 채점할 때 정조가 큰 사발에 술을 가득 담아 주었을 때에도 취하지 않았다. 같이 마셨던 다른 사람들은 책상에 엎드리거나 누워 있었지만 정약용만 멀쩡했다. 심지어 시험지 채점도 다하고 등수까지 정리해 놓았다. 드러내놓고 자랑한 적은 없으나 주량이 남다름은 확실했다. 하지만 폭음을 하거나 많이 마신 적은 없었다. 그의 장인 홍화보(洪和輔)는 병마절도사를 지낸 무장으로 주량이 대단했지만 평생동안 거의 술을 가까이 하지 않았다고 한다. 정약용은 아들들의 주량이 본가와 외가로부터 물려받았을 가능성도 생각해 보았다. 아들들은 한창 공부에 열중할 나이였다. 정약용은 주량도 컸지만 학구열이 더 강했다. 공부하는 성실함과 주량 큰 것 중 아들이 학구열보다 아버지의 주량만 닮은 듯하여 정약용은 두려웠다. 주변에서 폐족이 되었다는 말이 나오는 터에 ‘그집 아들 술망나니’라는 말까지 듣게 될까 조마조마했다. 단호하게 타일렀지만 아들에 대한 기대, 조바심과 간절함을 담았다.

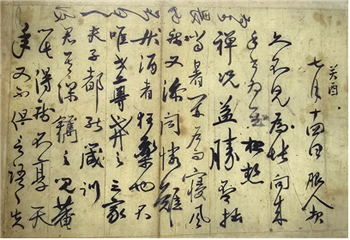

10여 년이 지난 후 정약용은 호의(縞衣 1778-1868)스님에게 보낸 편지에서도 똑같은 마음을 담았다.

술은 사람을 미치게 하는 광약(狂藥)이라네. 세존께서도 경계하셨을 뿐 아니라 삼가(三家)의 부자께서도 모두 잠언을 통해 훈계하셨네. 자네는 깊이 새겨 두었으면 하네. 아암(兒菴)도 이것으로 병을 얻어 천수를 누리지 못했지 않나. 다만 말을 실수하는 데에 그치지 않으니 두려워할 만하네.

아암은 혜장(惠藏)스님이다. 정약용은 1805년 즈음에 그를 만나 교유했다. 혜장이 백련사에 있어 정약용은 자주 그곳에 갔었다. 혜장은 정약용에게 차를 권했고, 정약용은 차에 빠졌다. 혜장은 대신 술에 빠졌다. 결국 술병으로 1811년 가을에 세상을 떴다. 술은 자식의 앞길을 어둡게 하고 친한 지기(知己)와 사별하게 했다. 호의스님과도 그리 될까 염려하고 조바심을 내었다.

취했을 때 했던 말, 행동이 생각나지 않아

송강 정철은 술 좋아하기로 유명했다. 그는 술을 마실 수밖에 없는 이유를 댔다. 마음이 편치 못해서 마시고, 흥이 나서 마시고, 손님 접대하느라 마시고, 남들이 권하는데 거절하지 못해서 마신다고 했다. 정철 스스로도 자기를 소개할 때 ‘광생(狂生)이고 인간 세상에서 취객(醉客)이란 이름을 얻었다’고 할 정도였다. 늘 술을 곁에 둔 정철은 곁에 있는 이들에게는 걱정거리였다. 이이는 술을 끊으라고 늘 잔소리를 했다. 정철도 모르지 않았다.

마음이 편치 않으면 이치를 따져서 불평함을 보내면 되고, 흥이 나면 휘파람을 불거나 시를 읊으면 되고, 손님을 접대할 때에는 정성과 신의를 다하면 되고, 남이 억지로 권해도 내 마음만 굳게 서 있다면 흔들리지 않는다. …(중략)…벼슬에서 물러나 시골에 묻혀 살면서 언행을 삼가고 살아야 했건만, 행동은 한결같지 않고 들쑥날쑥하거나 말하는 데에도 온당치 못해 실수하며, 온갖 망발이 모두 술에서 나왔다. 술에 취했을 때에는 마음이 들떠 행동하였는데 술이 깨면 지난 일들이 까마득하여 전혀 깨닫지 못했다. 남들이 그런 일들을 말해주었어도 처음에는 믿지 않다가 나중에 사실임을 알았을 때에는 부끄러워 죽고 싶을 정도였다.

마시지 않으면 되지만 쉽지 않다. 술을 마시면 갑자기 말과 행동이 평소와 달라지고, 말도 실수하며 망녕된 행동을 하게 된다고 했다. 사람들의 말에 의하면, 정철이 술에 취하면 지위가 높건 낮건 가리지 않고 험악한 말을 서슴지 않았고, 마치 상대방에 대한 개인적 감정을 마구 풀어내는 듯하였다고 한다.

정여립의 옥사가 발생했을 때 정철이 추국하는 위관이 되었는데 술 기운이 가시지도 않은 채 국청에서 심문하기도 했다. 당시 말투가 얼마나 거칠고 이치에 어긋나는 말을 했던지, 국청에 함께 있던 황신(黃愼)은 정철이 스승인 성혼과 친한 줄 알면서도 성혼에게 일러바쳤다. 성혼은 정철에게 왜 술을 절제하지 못하느냐면서 충고했다. 더 큰 문제는 정철이 술 취했을 때 했던 말과 행동을 전혀 기억하지 못하는 일이었다. 요즘 의학 용어로 말하자면 알콜성 기억 상실증, 블랙 아웃 상태에 가깝다. 술 취했을 때와 술 깼을 때의 모습이 얼마나 다른지 정철도 잘 알았고 이제 늘 깨어 있는 상태로 살겠다고 다짐했다.

이 글을 썼을 때 정철은 40대 초반이었다. 굳게 다짐했건만 이후에도 술을 끊거나 절제하지는 않았던 듯하다. 1583년 즈음에 이이는 세상을 뜨기 직전 송익필에게 보낸 편지에서 ‘계함(季涵-정철의 자)이 술을 너무 좋아하는 것이 걱정’이라고 했고, ‘선조실록’에는 술병으로 세상을 떴다고 쓰여있다. 정철에게 술은 너무 유혹적이어서 끊기 어려운 것이었다.

약의 으뜸, 재앙의 샘

백약지장(百藥之長), 천지미록(天之美祿), 반야탕(般若湯), 망우물(忘憂物), 소수추(掃愁○), 곡차(穀茶), 미혼탕(迷魂湯), 화천(禍泉).

술을 가리키는 말들이다. 술은 온갖 약 중의 으뜸으로 칭송받았고 하늘이 준 아름답고 좋은 선물으로도 추앙되었다. 한서 <식화지(食貨志)>에 ‘술은 백약의 으뜸이다.’ ‘술은 하늘이 내린 아름다운 녹봉이다. 제왕이 천하를 기르고 제사를 지내 복을 기원하며, 쇠약함을 북돋우고 병을 요양하는 음식이며, 모든 예식의 회합은 술이 아니면 행하지 않는다’라고 했다. 신에게 올리는 제의, 사람들의 모임에 술이 필요하다는 말이다.

현대에도 술은 개인적이거나 공식적 모임, 외교적 회합의 만찬에 반드시 들어간다. 반야는 지혜란 뜻인데 그것으로 탕을 끓였으니 지혜탕이다. 마시면 지혜로와진다고 여겼다.

도연명은 <음주(飮酒)> 제8수에서 술을 망우물이라 불렀다. 소식은 조세준(趙世準)이 황감을 재료로 하여 빚어낸 술 ‘동정춘색(洞庭春色)’을 두고 지은 시에서 소수추라고 불렀다. 술이 근심 걱정을 쓸어버려 잊게 해준다고 여겼다. 술에 관한 연구들에 의하면, 술은 스트레스를 완화해준다고 하니 도연명이나 소식의 말이 아주 틀린 건 아니다. 또 술은 혈액 순환을 도와 기운을 북돋운다고도 한다. 겨울 밤 궁에서 숙직하던 미암 유희춘은 추운 방에서 떨고 있을 아내 송덕봉을 떠올리고는 모주 한 동이를 집으로 보냈다. ‘추운 방에 있을 당신을 생각하며 이 술이 비록 하품이나 언 속을 풀 수 있으리’라는 시 한 편과 함께. 잠깐일지라도 술이 몸을 따뜻하게 녹일 수 있기 때문이었다.

여러 모로 술은 이롭다. 하지만 이로움 속에는 늘 해로움이 웅크리고 있다. 사람들은 술이 좋다는 것을 알고 동시에 나쁘다는 것도 잘 안다. 어떤 때는 지혜롭게 보이게도 만들지만 어떤 때는 정신과 이성을 흐릿하게 한다. 미혼탕이다. 술로 분위기를 좋게 하여 서로 이익을 챙기면 좋다. 지나치면 샘은 재앙의 큰 물결이 되어 덮친다. 그래서 화천이다.

망신(亡身)·패가(敗家)·실천하(失天下)

신은 물을 만들었지만 인간은 술을 만들었다고 한다. 우임금 때 의적(儀狄)이 비로소 술을 만들었다고 하는데 우임금은 달콤하나 그 달콤함이 나라를 망칠 것이라고 예견했다. 술이 세상에 등장하자 권주가(勸酒歌)와 계주문(戒酒文)도 덩달아 나왔다. 이백과 정철은 <장진주>로 세상에 술을 권했고 진나라 죽림칠현 중 한 사람이었던 유령(劉伶)은 <주덕송>을 지어 술을 찬양했다. 한편으로 무왕은 <주고(酒誥)>를 지어 술을 경계했고, 세종은 <주계문>을 반포했다.

권주와 계주는 지금까지도 앞서거니 뒤서거니 한다. 술을 끊거나 절제하는 일이 쉽지 않기 때문이다. 술의 달콤함이 강한 만큼 독도 강하다. 정약용은 황달, 등창에 걸린다고 했고, 정철과 혜장선사는 술 때문에 몸을 망쳐 세상을 떴다. 중국 후위(後魏)의 하후사(夏候史)는 술 사는 데에 돈을 몽땅 다 쓰는 바람에 집이 가난해져 동생들은 거의 굶어 죽을 지경이었다고 한다. 은나라 주왕(紂王)은 술연못에서 천하를 놓쳤고, 술잔 띄워 흘려보내는 포석정에서 신라는 천하를 잃었다. 사람이 술을 마신다고 한다. 하지만 술은 너도 나도, 천하를 마셔 버리는 힘이 있나 보다.

김기림 조선대 기초교육대학 부교수

본문 한자 속 ‘○’표시는 신문제작시스템에 없는 글자임을 표시합니다.